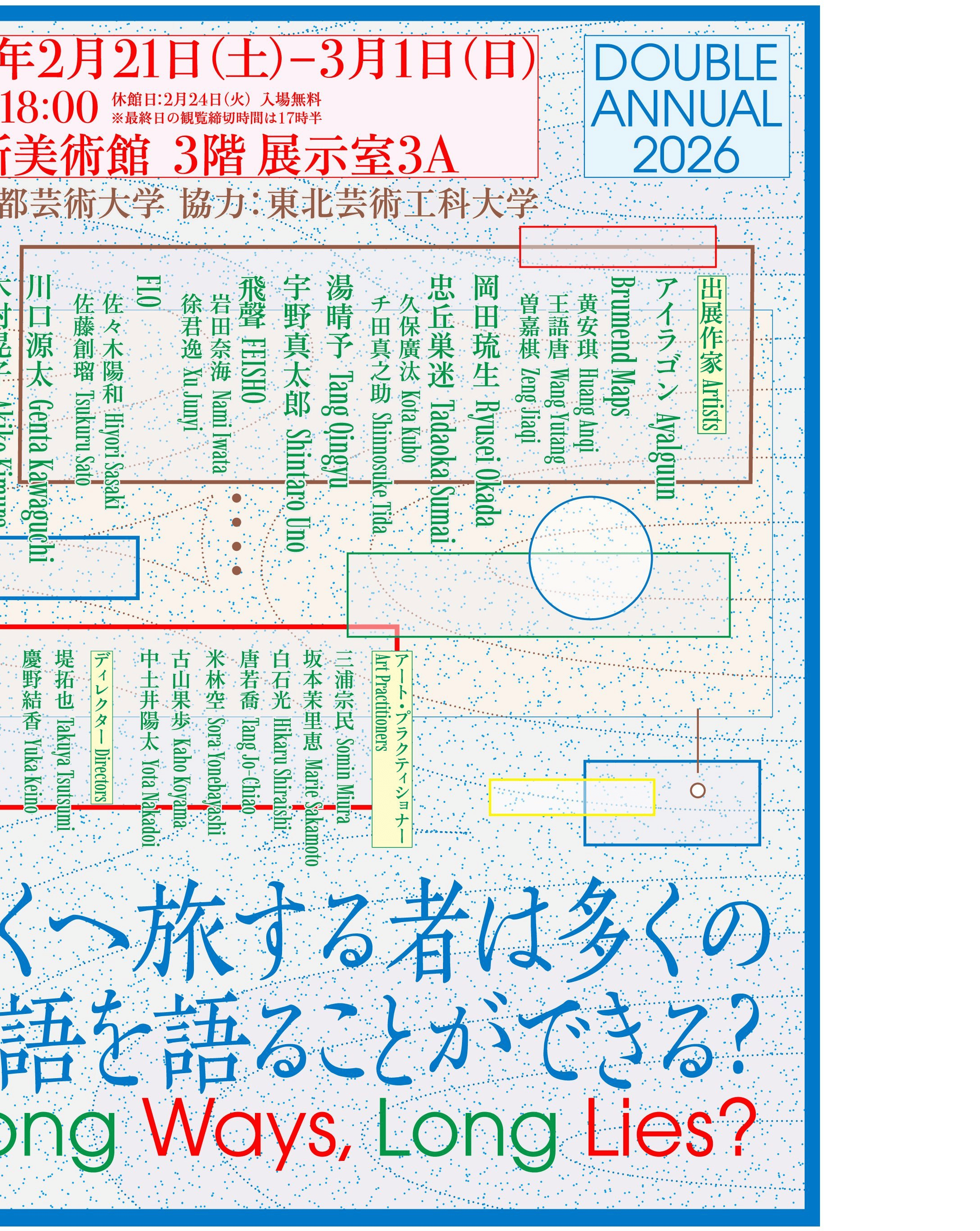

残り7日

残り7日Premium

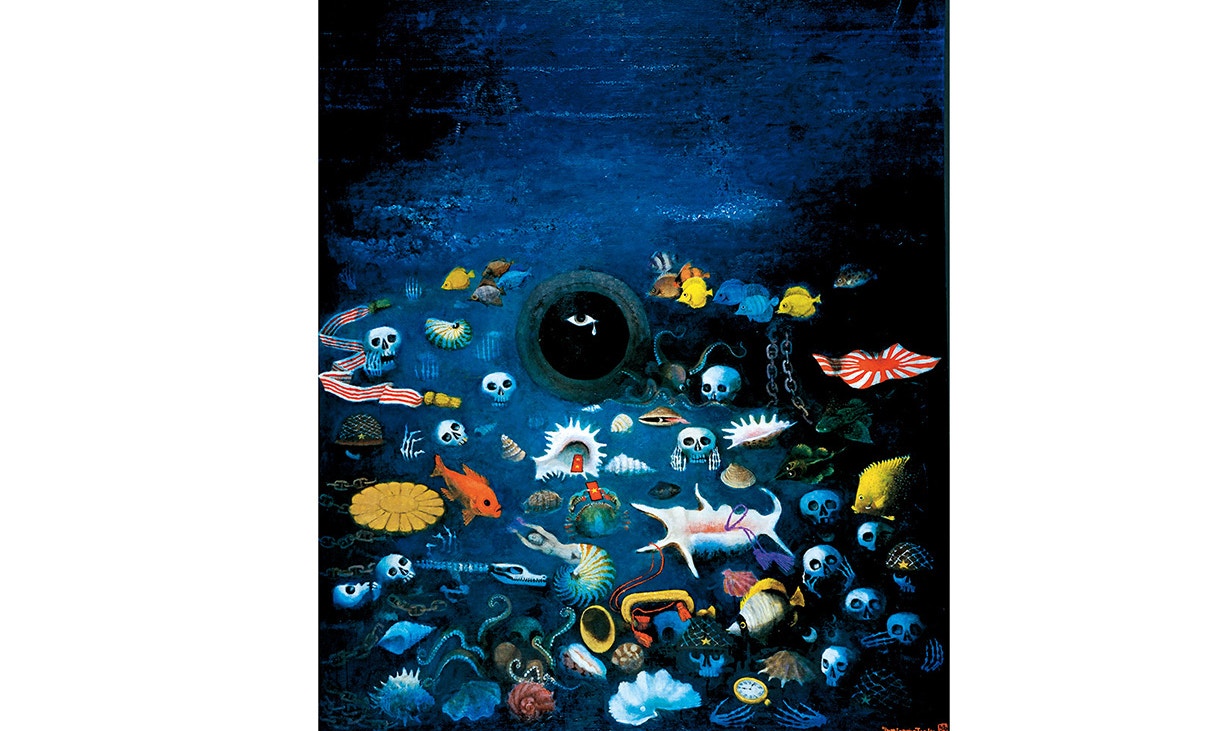

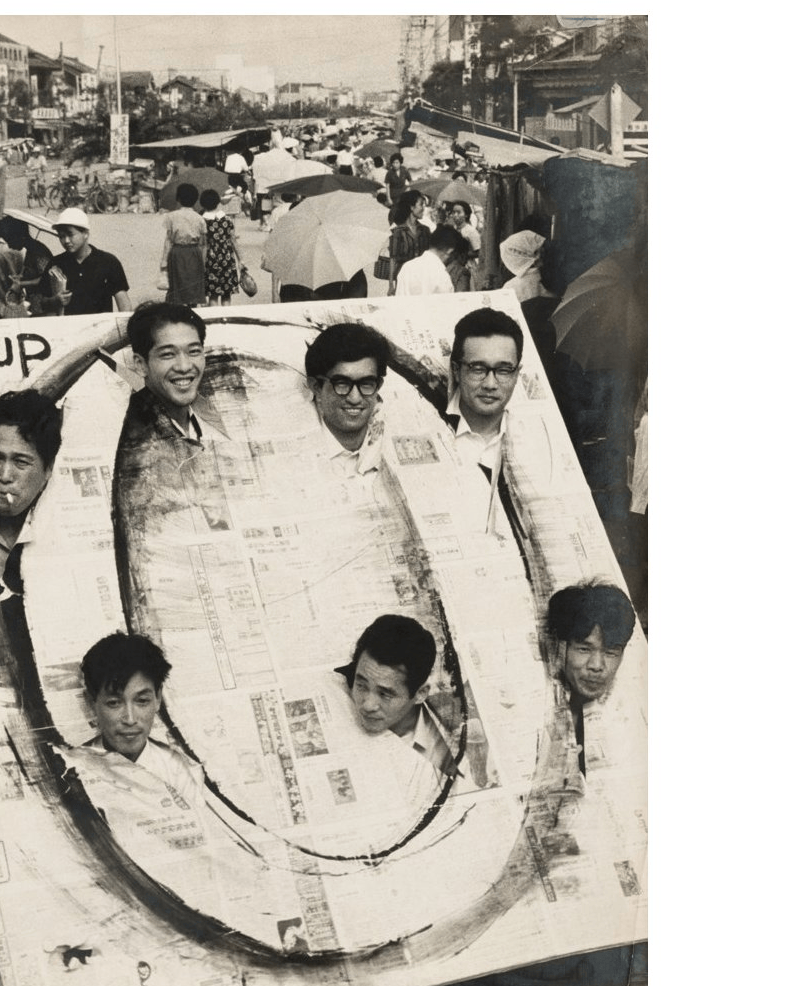

現在、森美術館で開催中の「MAMプロジェクト034:ソニア・ボイス」(〜3月29日)では、イギリスを代表するアーティスト、ソニア・ボイスのインスタレーション作品《ディボーショナル・ウォールペーパー・アンド・プラカード》(2008–20)が紹介されている。本インタビューでは、本展の企画を担当したヴィクター・ワン(森美術館アジャンクト・キュレーター)が、ボイスとともに、ジャズやパフォーマンス、音による表象、そして記録とアーカイブをめぐる問題を縦横に語り合う。イメージを超え、音や身体を通じて歴史はいかに共有されうるのか──その実践と思考に迫る。

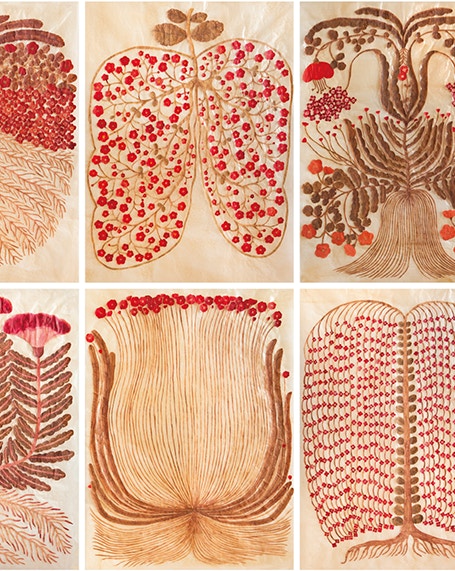

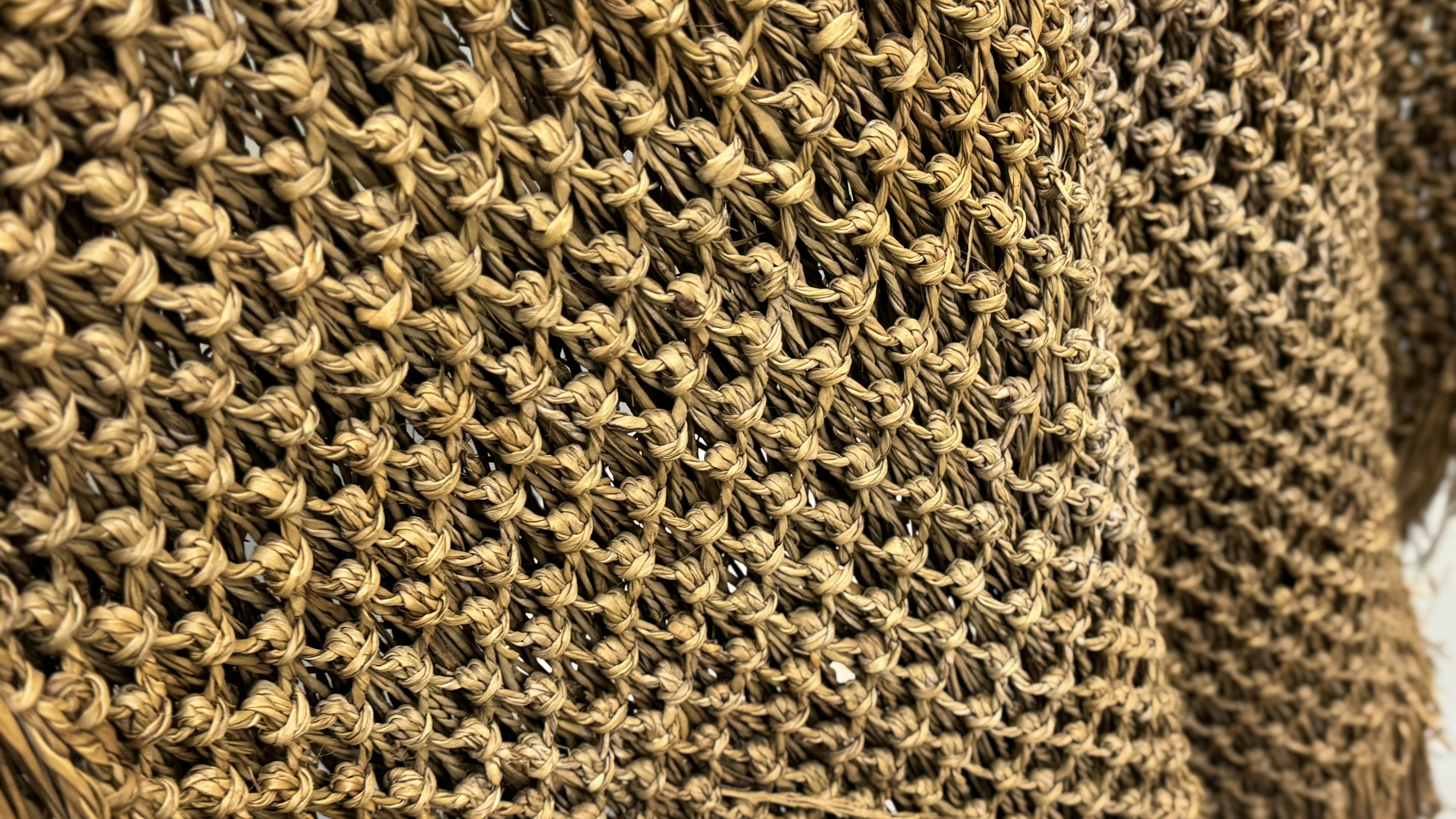

一般の人々が日常の暮らしのなかで生み出し、使い続けてきた「民具」。一見ただの古い道具に見えるかもしれませんが、様々な切り口から観察してみることで、ユニークな造形や意外な機能性といった「デザインの工夫」に気がつくことができます。第13回目は「二重構造の民具」。これなーんだ?

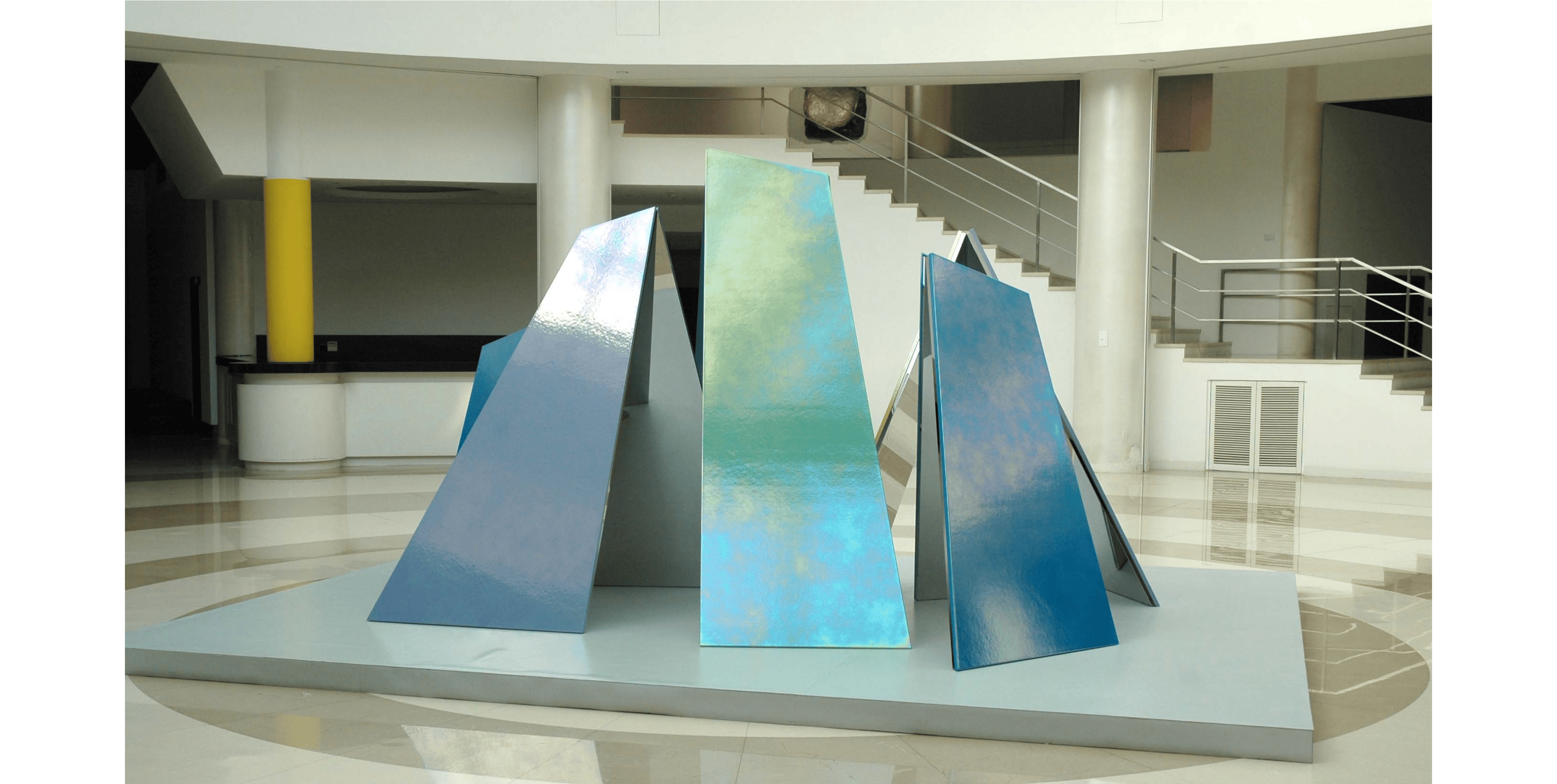

国際文化会館とDICは、新たに構想されるロスコ・ルームを軸に、アメリカのロスコ・チャペルと戦略的パートナーシップを締結した。本連携は、作品展示や修復支援にとどまらず、平和を促進するための民間外交、そして作品の保存と技術継承という長期的課題に向き合う試みでもある。本稿では、池田尚志(DIC株式会社 代表取締役社長執行役員)と近藤正晃ジェームス(公益財団法人国際文化会館 理事長)、アブドラ・アンテプリ(ロスコ・チャペル プレジデント)の三者それぞれの立場から語られた言葉を通じて、この異例の国際連携が目指す思想と実践を読み解く。

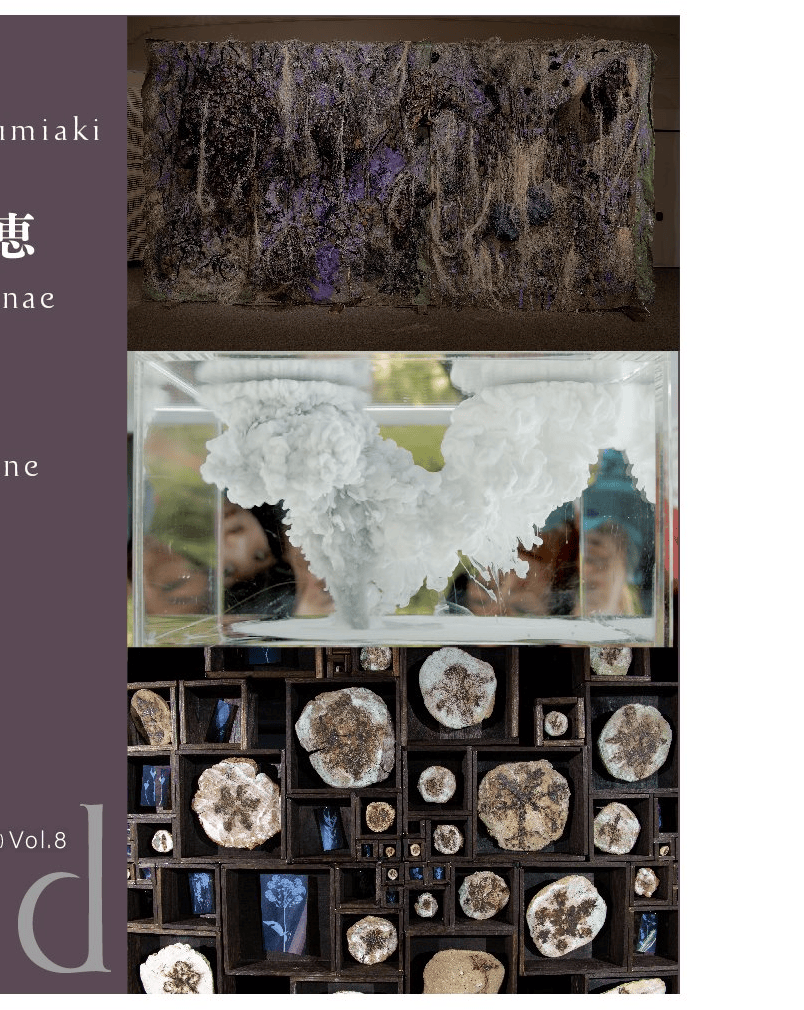

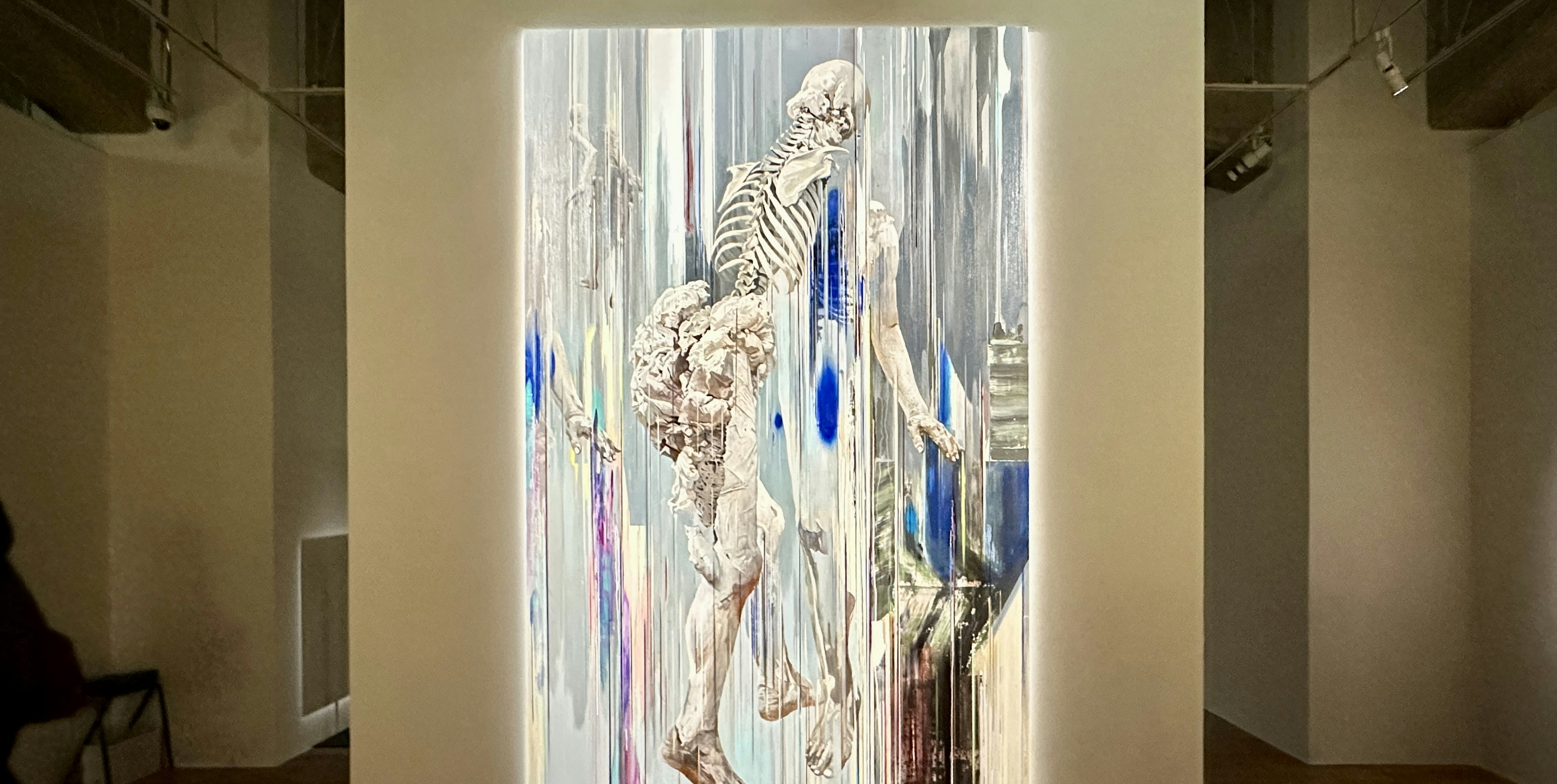

金沢21世紀美術館で津野青嵐の個展「アペルト20 津野青嵐 共にあれない体」が4月12日まで開催されている。身体とファッションの関係を、自身の身体との対話や祖母の介護、精神障害当事者と向き合う経験から問い続けてきた津野に、自身の表現についての逡巡や制作を通じて気がついたことについて、ファッション研究者の安齋詩歩子が話を聞いた。

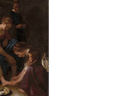

国立新美術館で開催中の「YBA & BEYOND 世界を変えた90s英国アート」展(〜5月11日)。そのミュージアムショップでチェックしたいグッズを、編集部がピックアップして紹介する。