「作家ではない人物」の個展は可能か? 松岡剛評「木下直之全集─近くても遠い場所へ─」展

美術史家・文化資源学研究者の木下直之の「個展」が、東京・東陽町のギャラリーエークワッドで開催されている。美術館学芸員を経て、祭礼や記念碑など社会のあり方と結びつく対象を研究してきた木下。その活動を著書をもとに振り返るユニークな企画を、広島市現代美術館学芸員の松岡剛がレビューする。

美術史家・文化資源学研究者の木下直之の「個展」が、東京・東陽町のギャラリーエークワッドで開催されている。美術館学芸員を経て、祭礼や記念碑など社会のあり方と結びつく対象を研究してきた木下。その活動を著書をもとに振り返るユニークな企画を、広島市現代美術館学芸員の松岡剛がレビューする。

写真、映像の可能性に挑戦する創造的精神を支援し、将来性のある作家を発掘するために2002年から毎年開催されている東京都写真美術館の「日本の新進作家」展。第15回展では「小さいながらもたしかなこと」をテーマに、森栄喜、ミヤギフトシ、細倉真弓、石野郁和、河合智子の5名を紹介した。本展のなかでも、とくに印象的な2名の作品に焦点を当て、愛知県美術館学芸員の中村史子が展覧会を読み解く。

昨年で10回目を迎えた「ワルシャワ・アンダー・コンストラクション」展。ワルシャワとキエフの2会場で開催された本展は、移民問題や共産主義の歴史に揺れ動くポーランドの美術と社会のあり様をとらえるものであった。本展を、インディペンデント・キュレーターの長谷川新がレビューする。

身近な共同体を社会形態の縮図として、映像やパフォーマンス、文章、詩、など多彩なメディアを横断するような作品を発表してきた森栄喜。東京・新宿のKEN NAKAHASHIでの個展では、森が初めて撮影・編集のすべてを手がけた映像作品《Letter to My Son》と、便箋や封筒と写真を組み合わせた7つの作品「Letter to My Son(#1~#7)」を発表した。本展を、美術家の原田裕規がレビューする。

ビビッドな色の壁や照明、椅子やキャビネットなどの日用品を用いて、構成的かつ夢想的な色調のコンポジションをつくり出してきた玉山拓郎。そうしたインスタレーションとリンクするような映像を含め、空間全体をひとつの作品として展示する個展「Dirty Palace」が東京・西麻布のCALM & PUNK GALLERYで行われた。非日常的な空間が展開される本展を美術評論家の中尾拓哉が論じる。

チーフ・キュレーターにクワウテモク・メディナ、共同キュレーターにマリア・ベレン・サエズ・デ・イバッラ、神谷幸江、王慰慰(ワン・ウェイウェイ)を迎え、3月10日まで開催中の「第12回上海ビエンナーレ」。近年の現代美術イベントの多くを「退屈」と評する清水穣が見た、「第12回上海ビエンナーレ」とは。

ものや土地の記憶をもとに、現実と非現実の境界上のイメージを映像により紡ぎだし、幻想的な世界をつくるさわひらき。これまでの映像作品を緩やかに組み合わせ、劇場空間と美術作品をつなぎ、新たな時空間を生み出した。さわの試みを、北出智恵子がレビューする。

歌舞伎町で2週間限定でオープンしたChim↑Pom「にんげんレストラン」と、相模原で行われたパープルームの展覧会「パープルタウンでパープリスム」を椹木野衣がレビュー。2つのイベントとエリアを対比的に読み解く。

訪れた土地や日本で出会う移民たちの故郷の文化や宗教美術、物理学、SNS上の美学などを参照したインスタレーションや絵画を制作しているアーティスト・磯村暖。東京・外苑前のEUKARYOTEでの個展「LOVE NOW」では、同性婚の禁止など「LOVE」が制約される現代における社会通念・パラダイムをアップデートすることを試みた。本展を、インディペンデント・キュレーターの長谷川新がレビューする。

美術手帖では批評家や学芸員などよる展覧会レビューを毎月掲載している。そのなかから、12月に公開された10本をピックアップしてお届け。各レビューの詳細はリンクから全文をチェックしてほしい。

ストーリーテリングを表現の主軸に置きつつ、彫刻や写真、映像やパフォーマンスなど多様なかたちで活動を行ってきた長坂有希。その最新作を発表する個展「カムイワッカへ、そして私たちの始まりへ」が北海道・札幌のCAI02で開催された。知床半島にあるカムイワッカの滝の存在を知った長坂がこの滝を目指すところから始まる本作を、インディペンデント・キュレーターの服部浩之が読み解く。

独自のモチーフである「クイックターン・ストラクチャー」を軸に作品を展開する大山エンリコイサム。その最新作を発表する個展「Black」が東京・天王洲のTakuro Someya Contemporary Artで開催された。本展では、アメリカ・カンザスのマリアンナ・キストラー・ビーチ美術館で行われた個展「ユビキタス―大山エンリコイサム」(2017)で初披露された新作などを日本初公開。これら新作群について、東京国立近代美術館主任研究員・保坂健二朗が読み解く。

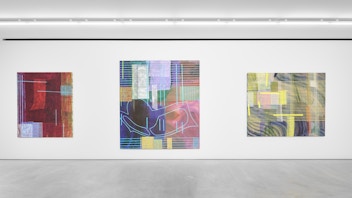

1980年代後半、日本におけるニュー・ペインティングの台頭とともに活動をスタートさせた石川順惠 。その30年にわたる実践を紹介する個展がBlum&Poeで開催された。旧作に加筆することを通じて、画面に新しい絵画的な意味づけを行う「Impermanence(非永続性)」シリーズを中心に構成された本展が問う、新しい絵画構造とは。埼玉県立近代美術館学芸員の梅津元が考察する。

「オナホール」と呼ばれる男性用性玩具の内側の空洞部分を、石膏により採型した立体物を撮影することで、欲望の可視化を試みてきた山本渉。それらのモノクロ等身大プリントと、性玩具のパッケージに描かれるキャラクターを石膏像にプロジェクションした様子を収めたカラープリントを展示した個展が、東京・新宿のユミコチバアソシエイツで12月22日まで開催された。「オナホールの穴から覗くこの10年間の停滞と進展のイメージを目の当たりにしてほしい」と作家が語る本展を、美術批評家の沢山遼がレビューする。

東京・銀座の資生堂ギャラリーでは2018年10月19日から2019年3月17日にかけて、2期にわたる開廊100周年記念展「それを超えて美に参与する 福原信三の美学 Shinzo Fukuhara / ASSEMBLE, THE EUGENE Studio」が開催されている。銀座という場所で100年続いてきた同ギャラリーのエッセンスが凝縮された本展を、同じく銀座で森岡書店を営む森岡督行が振り返る。

ソウルにある韓国国立近現代美術館(MMCA)が主催している「パフォーミング・アーツ・フォーカス」は、アジアのアーティストを招いて作品を委嘱し、紹介するプロジェクトだ。この秋、本プロジェクトにて、韓国、中国、シンガポールのアーティストらとともに、日本人アーティストの小泉明郎が参加。VRを使った映像作品《サクリファイス》を制作・発表した。「シアターコモンズ」ディレクターなど演劇の領域で活動するアートプロデューサーの相馬千秋がレビューする。

規則的なパターンを用いた版画や、有機的な形象が特徴的な独自の抽象表現で知られる辰野登恵子の個展「辰野登恵子 オン・ペーパーズ」が埼玉県立近代美術館で開催中だ。とりわけ大型の油彩が高く評価されてきた辰野だが、版画やドローイングなど紙の上の表現に光を当て、その画業の再検証を試みる本展から見えてくるものとは何か。美術批評家の沢山遼が論じる。

インターネット上に存在する様々な画像と自身が撮影した写真を重ね、新たなイメージを構築してきた写真家の吉田志穂。東京・新宿のユミコチバアソシエイツで行われた個展「Quarry / ある石の話」では、これまで様々な人物によってスケッチ、小説、採掘場の石の欠片、ネット上の画像や考察などで表されてきたにもかかわらず、いまだ事実や史実が明確にされていないある「石」を、写真という手段で表現することを試みた。本展を、インディペンデント・キュレーターの長谷川新がレビューする。

2013年から広島県尾道市で継続的に展開されている、マレーシアのアーティスト、シュシ・スライマンによるアーティスト・イン・レジデンスプログラム。地域の廃墟を再生しようとする長期プロジェクトを、広島市現代美術館学芸員の松岡剛がレビューする。

オリンピックに向けての再開発が急ピッチで進められる東京。アーティストであり、芸妓、ミュージシャン、モデルとしても活動する花代が、新国立競技場の建設現場を望む会場「STUDIO STAFF ONLY」の環境に興味を持ち、その場を反映した作品を制作した。そして、代替わりをしながら神宮外苑に存在してきたという「なんじゃもんじゃの木」がタイトルの着想元となった、花代の個展「何じょう物じゃ-あんにゃもんにゃ-」展を椹木野衣がレビューする。