その言葉が記憶するものを忘れないために。飯岡陸評 良知暁「シボレート / schibboleth」展

「投票」を軸とする広範なリサーチをもとに、表象や制度をめぐる政治性を考察してきた良知暁。その約10年ぶりとなる個展がspace dikeにて開催された。ある一節を起点とした本展の試みを、キュレーターの飯岡陸がひもとく。

「投票」を軸とする広範なリサーチをもとに、表象や制度をめぐる政治性を考察してきた良知暁。その約10年ぶりとなる個展がspace dikeにて開催された。ある一節を起点とした本展の試みを、キュレーターの飯岡陸がひもとく。

2017年の結成以来、若手美術家たちによる実験的な活動を展開してきたコレクティブ「カタルシスの岸辺」。「マテリアルショップ」を自称する彼らが昨年、東京・神宮前のEUKARYOTEで行った実店舗プロジェクト「光光DEPO」から見えたその本質とは何か? 小田原のどかがレビューする。

アーティストの山内祥太は、VRや3DCGなどの映像技術と自身の身体イメージ、粘土彫刻を組み合わせながら独自の表現を展開してきた。新作個展「第二のテクスチュア(感触)」では、マンガ家・諸星大二郎の「カオカオ様が通る」から影響を受けて書き起こしたという、顔にまつわる短編物語をもとにしたインスタレーションを披露。作家の新展開を予感させた本展を、評論家のgnckがレビューする。

美術手帖では、批評家や学芸員らによる展覧会レビューを毎月掲載。そのなかから、2月に公開された全7本をお届けする。各レビューの詳細はリンクから全文をチェックしてほしい。

身の回りにある物事や現象を掬い取り、絵画空間に再構築する諏訪未知。KAYOKOYUKIにて開催された個展「3つの世界」で展開された、統一されたフォーマットによる抽象絵画の作品世界を、美術批評家の中島水緒がレビューする。

東武博物館にて企画写真展「会社に運動会があった頃〜一企業が捉えた昭和30年代の街・ひと・くらし」が2020年9月から11月に開催された。東武鉄道の社内報に掲載するために撮影された写真を中心に、東武鉄道沿線の風景や風俗、人々の暮らしをとらえた60点を展示。その展示スタイルからみえた展覧会のそのもののあり方を、インディペンデント・キュレーターの若山満大が考察する。

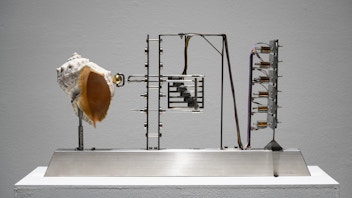

1970年の大阪万博においてフランソワ・バシェが来日して制作した「バシェ音響彫刻」が、2020年11月〜12月に京都市立芸術大学ギャラリー@KCUAにて5基が展示。2010年より開始した修復・復元プロジェクトとあわせて紹介された。映像作家の稲垣貴士がレビューする。

京都精華大学出身である4名のアーティスト、小出麻代、花岡伸宏、藤野裕美子、松元悠が参加した企画展「日日(にちにち)の観察者」は、日々のささやかな出来事や暮らしの観察から、新たな風景を生み出すというテーマのもと、HOTEL ANTEROOM KYOTO l Gallery 9.5で開催された。新型コロナウイルス感染症の世界的流行を経験したいま、改めて日常とは何かという思索へと誘う本展について、滋賀県立近代美術館学芸員の荒井保洋が論じる。

東京・神楽坂のeitoeikoにて、ポップ・アイコンをモチーフとした作品や、風刺的な表現で知られる岡本光博が個展を開催。作家自身がかつて滞在していた「沖縄」をタイトルに据え、米軍基地問題などをテーマとした作品が展示された本展を、文化研究者の山本浩貴がレビューする。

日本最初の建築運動とされる「分離派建築会」を再検証する展覧会「分離派建築会100年 建築は芸術か?」が、京都国立近代美術館で開催されている。なぜいま、分離派に焦点を当てるのか。本展を、キュレーターの檜山真有が論じる。

2020年10月から2021年1月にかけて東京都庭園美術館で開催された、青木美歌、淺井裕介、加藤泉、康夏奈、小林正人、佐々木愛、志村信裕、山口啓介が参加した展覧会 「生命の庭 8人の現代作家が見つけた小宇宙」。キュレーターの長谷川祐子が、同展における空間と作品、そして観客との関係性が生み出していたものを論じる。

58年に写真集『アメリカ人』を出版し、ロードムービーのように当時のアメリカ社会を悲壮感とともに映し出した作品で評価を得たロバート・フランク。スイスのヴィンタートゥーア美術館で開催されたその回顧展を出発点に、戦後日本写真の展覧会の限界と今後を清水穣が論じる。

岡本太郎と深い親交を結んだスイス生まれの芸術家、クルト・セリグマン。川崎市岡本太郎美術館で開催された「クルト・セリグマンと岡本太郎」は、岡本の「空間」「リボン」シリーズにセリグマンの影響を探り、両者の友情が戦後の日本美術界にもたらした影響や意義を検証する展覧会だ。岡本の作品に登場する「リボン」をきっかけとして、本展を椹木野衣がレビューする。

美術手帖では、批評家や学芸員らによる展覧会レビューを毎月掲載。そのなかから、11月に公開された全8本をお届けする。各レビューの詳細はリンクから全文をチェックしてほしい。

長時間にわたり、ある身体的な行為を繰り返すパフォーマンスを展開してきた関優花。その個展「私をばらばらに説明する」が、約2年ぶりの再始動となるノマドギャラリー「ナオナカムラ」で開催された。展示空間内において、「私」という個人を「女性」「パフォーマー」「アーティスト」といった単純な属性にカテゴライズされず表現することは可能だろうか。本展を埼玉県立近代美術館学芸員の佐原しおりがレビューする。

現代の生命科学論的な思索にもとづき、コンピュータ・シミュレーションによって生まれる自己組織的なプロセスやパターンを作品のモチーフとする村山悟郎。本展では代表作の織物絵画を展開させ、たんぱく質のフォールディングにおける、3次元構造が折りたたまれる生成過程を参照した新作を発表した。キュレーターの四方幸子が新たな展開を中心に読み解く。

ポーラ美術館の「Connections―海を越える憧れ、日本とフランスの150年」は、日本とフランスという2国間の芸術交流をテーマにした展覧会だ。同館の収蔵作品約80点に国内外からの借用作品約50点を加え、大量のモノや情報、人の往来が可能となった時代に培われてきた双方の芸術を検証する同展。ここでは展覧会の導入部に展示された荒木悠の作品を軸に、展覧会のテーマ全体を考察する。

美術批評家の椹木野衣が企画・監修するグループ展「平成美術:うたかたと瓦礫(デブリ) 1989-2019」が、京都市京セラ美術館で開催されている。平成日本の美術史をアーティストグループの活動から振り返る本展を、文化研究者の山本浩貴がレビューする。

東京・銀座の資生堂ギャラリーにて、同社による公募プログラム「shiseido art egg」の入選者のひとり、藤田クレアによる個展が開催された。様々な素材を組み合わせたインスタレーションにより、世界における差異やコミュニケーションのあり方を想起させる作家による試みを、アート・トランスレーターの田村かのこがレビューする。

「クイックターン・ストラクチャー(QTS)」をモチーフとするアーティスト・大山エンリコイサムの個展「夜光雲」。神奈川県民ホールギャラリーでの過去最大級となる大山の個展を、横浜美術館館長の蔵屋美香が作品の持つ構造と身体性から論じる。