政治としての口腔

ここのところ受講しているオンライン英会話のなかに、フォニックスというコースがある。綴り字と発音とのあいだに規則性を明示し、正しい発話の学習をスムーズにする英語学習のひとつである。 顔の筋肉のエクササイズから始まり、日本語の発話体系から英語の発話体系へと、発声や筋肉の使い方を変えていく。ダンスのトレーニングのように自分の運動神経の悪さが意識される。回を重ねるにつれ、上半身全体の使い方が変わってくるのがわかる。記号の羅列は、粘り気ある身振りへと姿をかえる。

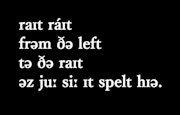

raɪt ráɪt frəm ðə left tə ðə raɪt əz juː siː ɪt spelt hɪə.

良知暁のおよそ10年ぶりとなる個展「シボレート / schibboleth」の告知画像にはこのように発音記号が並べられている。展覧会のためのテキストによれば「Write right from the left to the right as you see it spelled here.」とは、1964年にアメリカ合衆国ルイジアナ州で行われた投票権をめぐるリテラシーテストに27番目の問題として出題されたものだそうだ。選挙には階級、性別、人種、貧富をはじめとする差別と排除をめぐる歴史がある(*1)。政治参与には政策を理解するための識字能力が必要という建前によるリテラシーテストもそのひとつだ。この一節のように複数の解釈、複数の解がある問題を出題することで、黒人や移民など排除したい回答者であれば不正解とする恣意的な運用がなされていた。

良知はそのなかに「write/right」と「r/l」という日本語の発話体系からは認識できない差異を見てとる。旧約聖書の士師記によれば、かつてエフライムとギレアドが抗争を繰り広げた際、ギレアド人は殺戮を逃れようと川を渡り逃げる人々に対し、エフライム人であれば正しく発音できない「シ(schi)」の音を含む「シボレート(川)」と言うよう強要したという。関東大震災のあとに「朝鮮人が井戸に毒を入れた」など謂れもない噂を信じた自衛団もまた、不審だと思われる人々を捕まえては「15円50銭」などと言わせ、朝鮮人を識別しようとした(多くの朝鮮人が殺された場所のひとつも、墨田区と葛飾区のあいだを流れる荒川沿いであった)。

良知は数年にわたってこの発話記号の並びを詩として持ち歩いているという。ホロコーストを生き延びたパウル・ツェランはその詩「シボレート」のなかで「No pasarán(奴ラヲ通スナ)」を合言葉にせよ、と呼びかける。見た目にも、発音にも、出身地にも、家系にも「民族」なる境界はない(*2)。それは仮構されたフィクションであり(スパイク・リーによる映画『ブラック・クランズマン』はそれを巧みに炙り出していた)、そこに揺らぎと恣意的な選別があることを、「それが記憶するものを忘れないために」。

一節をめぐるこうしたエピソードに対して、展覧会を構成するのは限られた要素だ。消灯した「ráɪt」の形をしたネオンが壁にかけられている。その隣には、時計が同じく壁にかけられ、3時50分を示したまま止まっている。その奥の机には「raɪt frəm ðə left tə ðə raɪt əz juː siː ɪt spelt hɪə.」と書かれた小さなカードが積まれ、持ち帰ることができるようになっている。

階段を上ると、部屋の奥の机に時計の秒針、瓶に詰められたほうせんかの種、胡桃が置かれている。壁にはツェランによる「シボレート」の全文が紙に印刷され、クリップで留められている。配布されたリーフレットの会場マップでは、1、2と数字で示された1階の壁面作品に対し、小さなカードやささやかな事物、ツェランの詩にはa、b、c、d、eとアルファベットが付けられ、準−作品的な位置付けが示されている。

リーフレットに掲載されたテキストのひとつ「秒針」は、時計による《15:50》についてのものである。まず試作段階で、 一節を発音記号にすることに「おそらくどこか関係」しているらしい行為として、時計から秒針を外したそうだ。しかし一方で、展示のためにこのスペースspace dikeを運営する畔柳夫妻から借りてきた時計には、初めから秒針がついておらず、そのまま時計を止めて展示したという。こう続く。「仮定に仮定を重ねるならば、『時計から秒針を外す』という行為は、抽象的なものとして別の形をとった」。

どういうことだろうか。その後、プロレタリア詩人の壺井繁治が関東大震災後の朝鮮人虐殺について読んだ長詩「十五円五十銭」が引用され、15時50分という時間の所以は示されているが、秒針を外す理由は説明されていない。そして、結局のところ「秒針を外す」という行為は未遂に終わっている。「仮定に仮定を重ねるならば」「抽象的なものとして別の形をとった」とその内実は開示されない。

おそらく、本展の倫理はここに置かれている。リーフレットのテキストは、良知が在廊できなかった場合を想定した、起こり得た対話の断片として置かれているという。そこにリテラシーテストの一節を発音記号へと転化すること、それを持ち歩くことと同種の態度を見てるとることができるだろう。1960年代、70年代に活動を始めたコンセプチュアル・アーティストたちが、言語によって作品の概念化や抽象化へと向かっていったとすれば、良知の態度はそれに逆流している。良知の試みは概念化や表象の方向ではなく、アーティスト自身の生とその日々の側に賭けられている(*3)。

「秒針」の他にふたつテキストがある。「ほうせんかの種」では、荒川の木根川橋たもとにある「関東大震災時 韓国・朝鮮人殉難者追悼碑」に年に数回通っていること、そこでのエピソードが示される。初めて同地を訪れた際、地図が掲載された本を見ながら堤防沿いを歩いていたところ、追悼碑に気づかないまま通りすぎてしまったそうだ。その経験はかつてベルリンを散策しているときに偶然ヨーロッパのユダヤ人のための記念碑に遭遇した経験と対照的に重なると振り返る。その後、追悼碑に隣接する「ほうせんかの家」を訪れた際にかけられたある言葉をきっかけに、翌年の追悼式に参加し、そこでほうせんかの種を受け取ったという。

もうひとつのテキスト「胡桃」では、2015年にビエンナーレを見るためにイスタンブールを訪れた際、参加作家のアイリーン・アナスタスとルネ・ガブリの滞在制作/展示場所で、偶然ふたりとお茶をすることになったことを回顧している。テーブルのうえにはガブリが故郷のイランから持参したという胡桃が広がっている。なぜかふたりの作品についての話は記憶になく、アナスタスに勧められるままに蜂蜜をかけて胡桃を食べながら、東日本大震災や原発事故について話したことを覚えているという。その数時間の会話のなかで、ある一節を持ち歩いていることについて話し、その際に、それを意識的にファウンド・ポエトリーと呼んでいることに気づいたと振り返る。

そこにはアーティストの半生があり、対話と反省がある。乾燥した地表に対する湿土。良知暁「シボレート / schibboleth」における僅かな操作は、粘り気のある生の、その微かな現れとしてあるように思われた。

*1──「投票」という主題は良知のひとつの一貫した関心に位置づけられる。例えば、グループ展「Quiet Dialogue: インビジブルな存在と私たち」(東京都美術館、2018)では、市川房枝が出演し脚本に関わった映画『婦人平等へ』(1946)の冒頭、婦人参政権獲得の場面に着目した作品を発表している。グループ展「支流:Looking for the way of resistance」(HIGURE17-15cas、2016)ではすでに、このリテラシーテストの一節を用いている。以下のアーカイヴを参照した。

『Back and Forth Collective』: backandforthcollective.wordpress.com(閲覧日2021年2月17日)

*2──こうした本展の側面は、同時期に開催されている永田康祐「イート」(gallery αM、2020)とも共鳴している。永田は調理の映像、アーティストの省察や文献の引用によるナレーションを通して、中世ヨーロッパにおいて「食べる」という口腔の機能が調理具による「調理」と食器器具の側へと譲渡されていった歴史に焦点を当てる。キュレーターの長谷川新は展覧会に寄せた論考「開かれた口とその敵」のなかで「うどんを使ったパッタイ」といった家庭料理における積極的妥協を扱った前作《Translation Zone》(2019)について次のように書いている。「この世界に引かれた線が恣意的であり不明瞭であると指摘することは、作品の結論では決してない。それはたんに前提である。問われているのは、それでもなお、どのような線を引きたいのかだ」。

*3──良知の実践を考えるうえで、晩年のミシェル・フーコーが「自分の生を一個の芸術作品にする」という理念から出発して提出した「生存の美学」という概念を参照することができるかもしれない。武田宙也は、そのなかでフーコーが古代ギリシアにおいて各人の行動の指針として用いられていたヒュポムネーマタ(帳簿、備忘録)を書き、必要に応じて参照することに注目していたことに触れている。「そこに書き留められるのは、さまざまな引用や著作の断片であり、実際に体験したり、あるいは本で読んだ事柄であり、ひとから聞いたり、自分で思いついたりした考えである。(中略)そこで重要なのは、書き留められた言説が、たんに『思い出のたんす』にしまわれるだけでなく、魂の奥深くに根づき、真に