短期連載:長谷川新の三大芸術祭レビュー② ドクメンタ14(カッセル会場)

2017年は、ヨーロッパを代表する三大芸術祭──ヴェネチア・ビエンナーレ、ドクメンタ、ミュンスター彫刻プロジェクト──が同時期に開催される、10年に1度のメモリアル・イヤーだ。インディペンデント・キュレーターの長谷川新が、現地を視察。レビューを短期連載する。第2回は、「ドクメンタ14」のカッセル会場を取り上げる。

「ドクメンタ」は、ドイツの小都市カッセルで5年に一度開催される国際展である。もとはアーノルド・ボーデという美術家が、ナチスによって蹂躙された彼と同時代の芸術(「コンテンポラリー・アート」とは「同時代の芸術」という意味だ)をもう一度立て直すために始まった展覧会で、そのキュラトリアルは開催のたびに非常に注目を集める。ドクメンタには、芸術が社会によって変革されると同時に、社会が芸術によって変革される、そのような瞬間の実現への意志が、毎回込められているからである。

そうした実践のひとつに、「展覧会」というフレームの再検討が挙げられるだろう。2002年に開催された「ドクメンタ11」の芸術監督、オクウィ・エンヴェゾーは、5年間の間に世界中で開催されたプレイベントを「プラットフォーム」と称し、最終的にカッセルで行われる展覧会もそのひとつだと位置づけた。「ドクメンタ13」(2012)の芸術監督、キャロライン・クリストフ・バカルギエフは、展覧会を「巡回」させ、カブール、アレクサンドリア、カイロ、バンフでも(規模を縮小して)ドクメンタを開催した。

こうした「展覧会」のフレームの再検討は、2017年の「ドクメンタ14」にも必然性を伴って引き継がれ、芸術監督のアダム・シムジックは開催地をカッセルとアテネの2都市に展開してみせた。「必然性」と書いたが、ヨーロッパ文明と民主主義の母としてのギリシャ文明という原点回帰(ドクメンタ14のテーマは、まさに「Learning From Athens」すなわち「アテネから学ぶ」だ)と、ギリシャ金融危機や中東からの難民の移動ルートであるという現代的問題を、ドクメンタの歴史や意志そのものと結合させてみせたところに、今回の全キュラトリアルの鍵がある。どういうことか、もう少し踏み込んでみてみたい。

「グルリットの遺産」について聞いたことはあるだろうか。アーノルド・ボーデと同時代の美術商、ヒルデブラント・グルリットは、「頽廃芸術」とした作品をドイツ国外へと売りさばく、ナチスの売買責任者──「裏切り者」であった。しかし2012年、事態は急展開を迎える。ヒルデブラントの息子、コルネリウスの自宅から、当時の作品群が大量に(最終的には約1500点)発見されたのである。2013年に大々的に報じられたこのニュースは、同時に数々の問題を生じさせた。1500点もの作品の持ち主をなんとか探し出して返却すべきか、美術館に寄贈すべきか(2014年に死亡したコルネリウスは遺書にそう書いている)、ナチスの行いに対しての踏み込んだ研究をどうすべきか。

騒然とするドイツにおいてアダム・シムジックは、ドクメンタ14で「グルリットの遺産1500点をすべて展示したい」旨を発表する。ギリシャ/カッセルという地勢図に「民主主義の原点」と「金融危機」、「難民問題」というフレームを用意し、さらにそこに、ナチスの負の遺産、「美術品の略奪/返還問題」を接続しようと試みたのである。だからこそ彼は当初、「1500点一括展示」にこだわったようだ。部分的な資料として展覧会にグルリットの遺産を持ってくることは、不可能ではない。それは、鑑賞者に「部分」を見せることで「全体」を想像させる、リサーチ型のインスタレーションへの抵抗であると同時に、作品を返還してしまうことで、ナチスの行ったことの「総体」がどうしても見えづらくなってしまう、ということへの抵抗でもあっただろう。そしてもし仮に1500点一括展示が実現すれば、植民地時代に欧米列強がギリシャの遺跡から持ち出した彫刻群の返還をめぐる問題にも一石を投じうるし、ひいては、難民たちの「居場所を強制的に奪われる経験」ともリンクしていく。ここでは、アートと社会をどのように結びつけるか、というような葛藤は存在しない。展覧会の実現と社会変革は、もとより不可分なのだ。

最終的に1500点のグルリットの遺産が展示されることはなかった。筆者自身も大変残念だったが、展覧会に軌道修正はつきものである。アダムたち(キュレーターとアドバイザーらによるキュラトリアル・チームは、20名以上にも及ぶ)は、どのようにドクメンタ14を展開したのだろうか。まずはこの点に注目して書いてみたい。

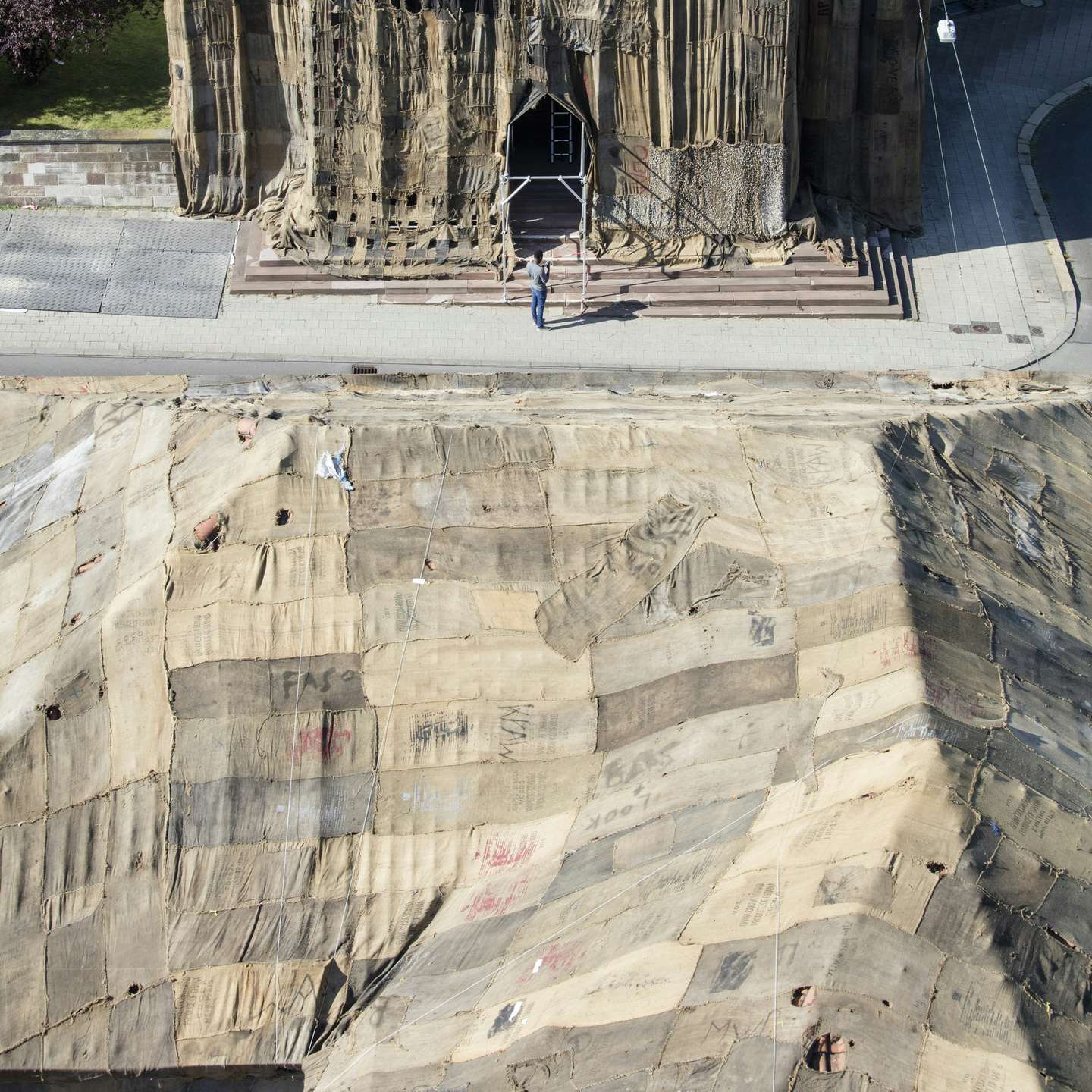

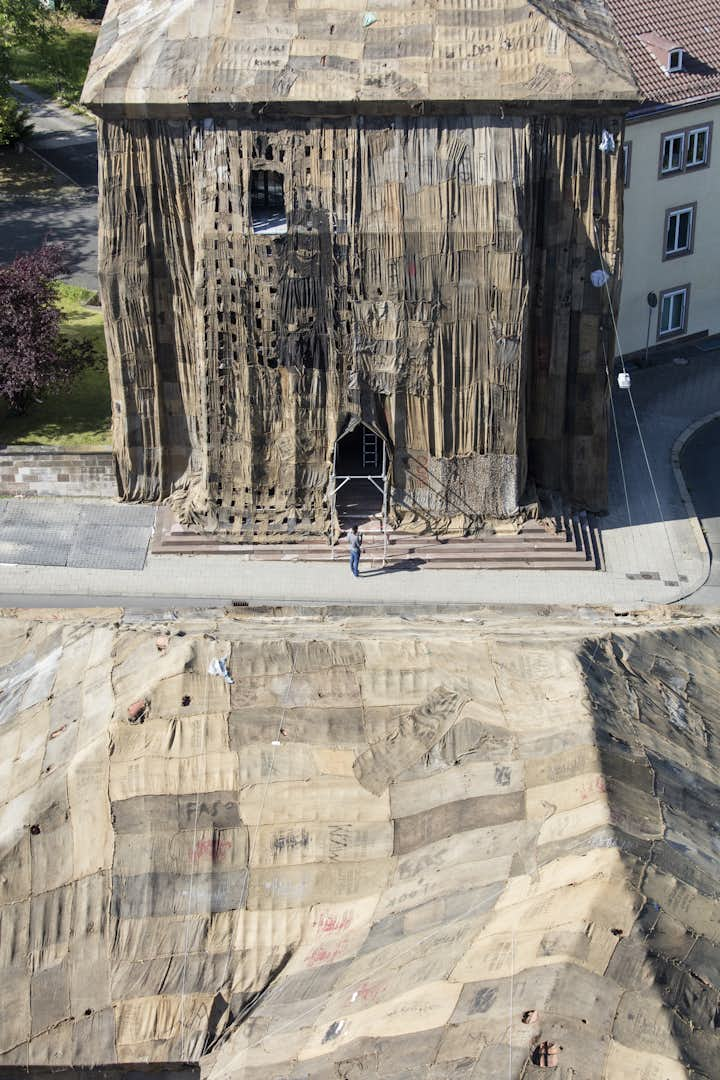

グルリットの遺産という「目玉」の代わりとして機能したのが、メイン会場のひとつであるフリデリチアヌム美術館だろう。伝統あるドクメンタの「最初の会場」──フリデリチアヌムには、アテネの国立現代美術館のコレクションが展示された。こうした措置は、ドクメンタ全体における「ギリシャ」の重要性を強く印象づける。

フリデリチアヌム美術館の、空間構成におけるキュラトリアルを読み解くのは至難の技であるように思われる。どれもアテネの美術館から運ばれてきたコレクションで構成された展示は、どこか散漫で掴みどころのない印象を鑑賞者に与えてしまうかもしれない。期待を胸にカッセルを訪れる鑑賞者たちは、まずフリデリチアヌム美術館である種の「肩透かし」を食らうことになるわけだ(この、「脱臼」であると同時に核としてのコンセプトを明示する姿勢は、ドクメンタ13でキャロラインがライアン・ガンダーの《風》をフリデリチアヌム美術館の最初のスペースに展示したこととも、リンクしているだろう)。

というわけでここでは、周囲にあるオットネウム自然史博物館やドクメンタ・ハレを観るよりは、グルリットの遺産を展示する予定だった「ノイエ・ガレリー」にも言及したい。少なくとも筆者にとってノイエ・ガレリーは、カッセル全体のキュレーションをめぐる、ある種のステイトメントとして機能しているように感じられた。先ほどまでの長い前提抜きにはわかりにくいが(とは言え、先述の通り「展覧会」の再検討を都度行っているドクメンタは、いまや複数の会場やカタログにとどまらず季刊雑誌の出版まで行っており、その全体やプロセスは開示されていると同時に、すべてを把握することが困難な地点にある)、ノイエ・ガレリーをゆっくりと見て回ることで、ドクメンタ14の「意志表明」はかなりの部分、明らかになってくるように思われる。強引であるというそしりは承知のうえで、要約を試みたい。ノイエ・ガレリーの展示に通底するのは、「現代の問題」と「過去の問題」を接続し、往復しようとする意志にほかならない。要素としては「ギリシャ」と「ナチス」に加え、「不完全な身体」「マイノリティ表象」「記録とパフォーマンス」の複数の在り方、といった整理ができるかもしれない。

まず何よりも、会場に入ってすぐに小ぶりなブロンズ彫刻が置かれていることに注目しよう。物乞いをする、ロシア人の、女性の、像(付記すれば作者であるエルンスト・バルラハは、ナチスによって「頽廃芸術」の烙印を押された代表的作家のひとりである)。ここにすでに、1907年のブロンズ彫刻と2017年のEUが、接続されている。

マイノリティ表象の流れで展示を見ていくと、グリム兄弟の末弟であるルートヴィッヒ・グリムによって19世紀に描かれたムラート(白人と黒人の混血)、ユダヤ人、ジプシーの肖像画はさらに時代的な奥行きを見せ、最終的には、ギリシャ彫刻という「理想の身体」に反射しながら、不完全な身体へと差し戻される。

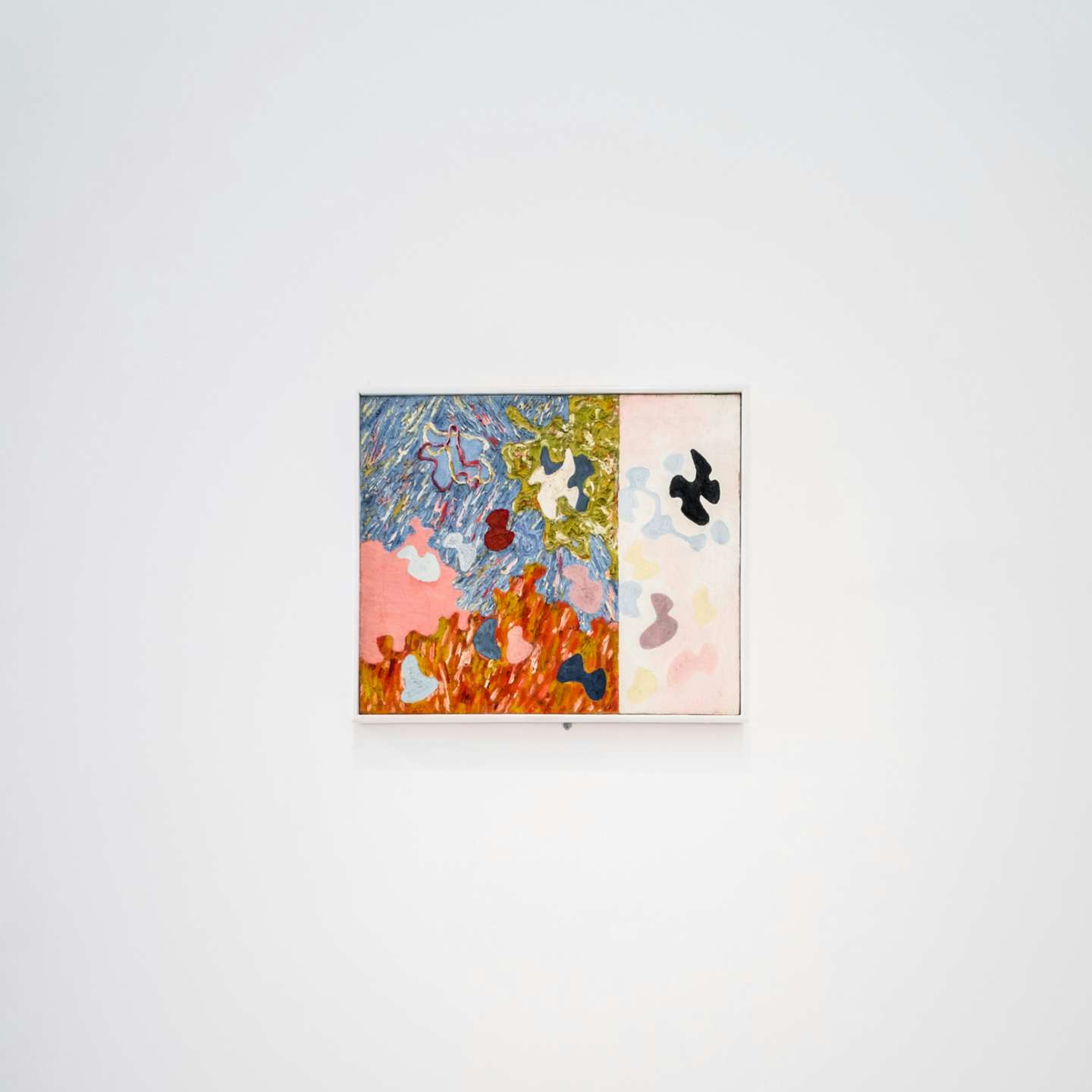

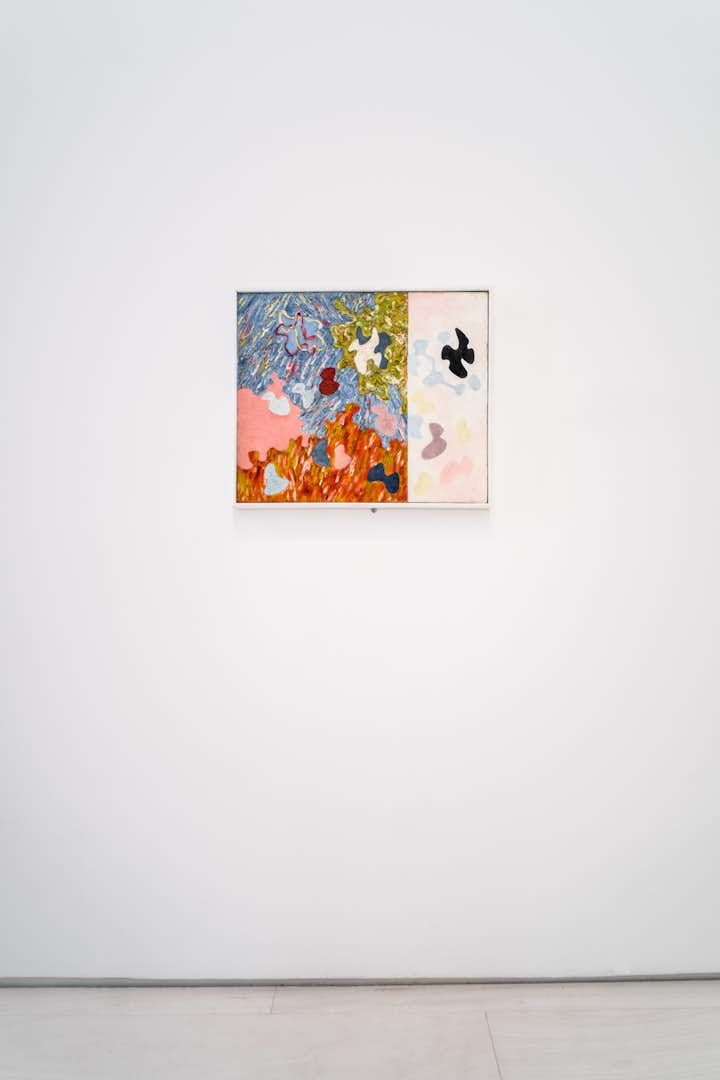

義手を拒み足で描いたロレンツァ・ベトナーの絵画や写真が会場の一番奥にあり、そのすぐ手前にはアリーナ・シャポツニコフのグロテスクでいびつな抽象彫刻が展示される。そうした身体の不完全性は、ネガティブなものとしてではなく、むしろある種の生成変化として肯定され、ヴワディスワフ・ストゥシェミンスキや、R・H・クエイトマンの抽象絵画と併置されながら、(これはとりわけドクメンタ・ハレにおいて全面的に展開されていることであるが)楽譜、録音、パフォーマンス、記録映像、音声、歌詞といったものが不可分に重なりあう状況が提示されている。

こうした「不完全性」「複数性」の生成という軸と、前述の「グルリットの遺産」をめぐる軸の2本が、カッセル/アテネのフレームと共振する、ということを明示するように、ノイエ・ガレリーには、ヒルデブラント・グルリットの妹、コーネリアのいかにもドイツ表現主義的な版画や(彼女は兄の「悪行」に悲観し自殺している)、ヒルデブラントの祖父、ルイス・グルリットが描いた「新古典主義的」なアクロポリスの風景画が、ゲルハルト・リヒター(彼はドクメンタ2からドクメンタを見ている)の描いたアーノルド・ボーデの肖像画と同じ側の空間に、置かれている。そして1階の中央には、ナチスの将校たちのポートレイトを並べたピオトル・ウクランスキと、ヨーゼフ・ボイスのコレクションが、2階中央にはマリア・アイヒホルンによるグルリットの遺産を巡る作品が展示されているのである。

さて、今回のカッセルでは、個別の重要な作品がいわゆるメイン会場から離れたサテライト会場に散らされていた。それはカッセル大学であったり、移民街を抜けた先であったりと、明らかにその会場の決定にはキュラトリアル・チームの意図が介在している。今回のドクメンタ14全体を通しての白眉は文句なしにブシュラ・ハリーリの映像作品《ザ・テンペスト・ソサエティー》であったが、彼女の作品はカッセル大学の北の方のスペースに(アテネでもアテネ美術大学のスペースに)展示されていた。また同様に、アンジェラ・メリトポウロスの《クロッシングス》もカッセル大学の南側のスペースに展示されていたが、彼女の作品に至ってはキュレーターのヒラ・ペレグがプロジェクト全体をキュレーションしており、社会学者のマウリツィオ・ラッツァラートがコンセプト面でも協力をしているなど、ドクメンタ14において重要な役割を担わされていたと言っていいだろう。それらがフリデリチアヌムやドクメンタ・ハレ、ノイエ・ガレリーといったメイン会場に展示されていないことは示唆的である。

前回重要な役割を果たした自然史博物館や、今回新たに加わったノイエ・ノイエ・ガレリー(なんて紛らわしい名前だ)はキュラトリアルがかみ合わず、凡庸な国際展の域にとどまっているように思われた(もちろん個別に見れば、アルトゥール・ジミェフスキの新作《リアリズム》のようにクレバーな作品もあったが)。埋葬文化博物館での定石を手堅くおさえたキュラトリアルに、好感を覚えるほどであった。

*

カッセル、ミュンスターについては、国際文化交流機関「ゲーテ・インスティトュート」のプログラムとして、訪問することができた。ゲーテ・インスティトュートの皆様に深く御礼を申し上げます。

*

第3回は「ドクメンタ14」のアテネ会場を取り上げます。