短期連載:長谷川新の三大芸術祭レビュー③ ドクメンタ14(アテネ会場・総括)

2017年は、ヨーロッパを代表する三大芸術祭──ヴェネチア・ビエンナーレ、ドクメンタ、ミュンスター彫刻プロジェクト──が同時期に開催される、10年に1度のメモリアル・イヤーだ。インディペンデント・キュレーターの長谷川新が、現地を視察。レビューを短期連載する。第3回では、アテネ会場を踏まえて「ドクメンタ14」を総括する。

ドクメンタ14では──アテネに学ぶ(「Learning From Athens」)というタイトルが示すとおり──アテネこそがより重要な意味を担っているように思われる。参加作家がアテネとカッセルでほとんど変わらないことに当初筆者は驚いたが(展覧会構成はいったいどうするのだろうか?)、アテネを先に訪れた筆者にとって、カッセルの会場を回る経験はまるでアテネの「リミックス」を聴くかのようであった。つまり、アテネで見たはずの作品が再び登場しているうえ、その配置や周囲の作家に変更が加わっているのである。これはいかにも奇妙な経験だ。

ドクメンタ14では、既存の展覧会のあるべき姿自体が根本的に再考されている。展覧会とは本来、作品の選定にとどまらず、その空間構成、順番、ほかの作品との関係性を周到に考え抜いてつくられるはずだ。しかしこの国際展においては──もちろんある程度の関係性はうかがい知れるものの──作品がその空間にその状態である必然性が決定的に剥ぎ取られている。

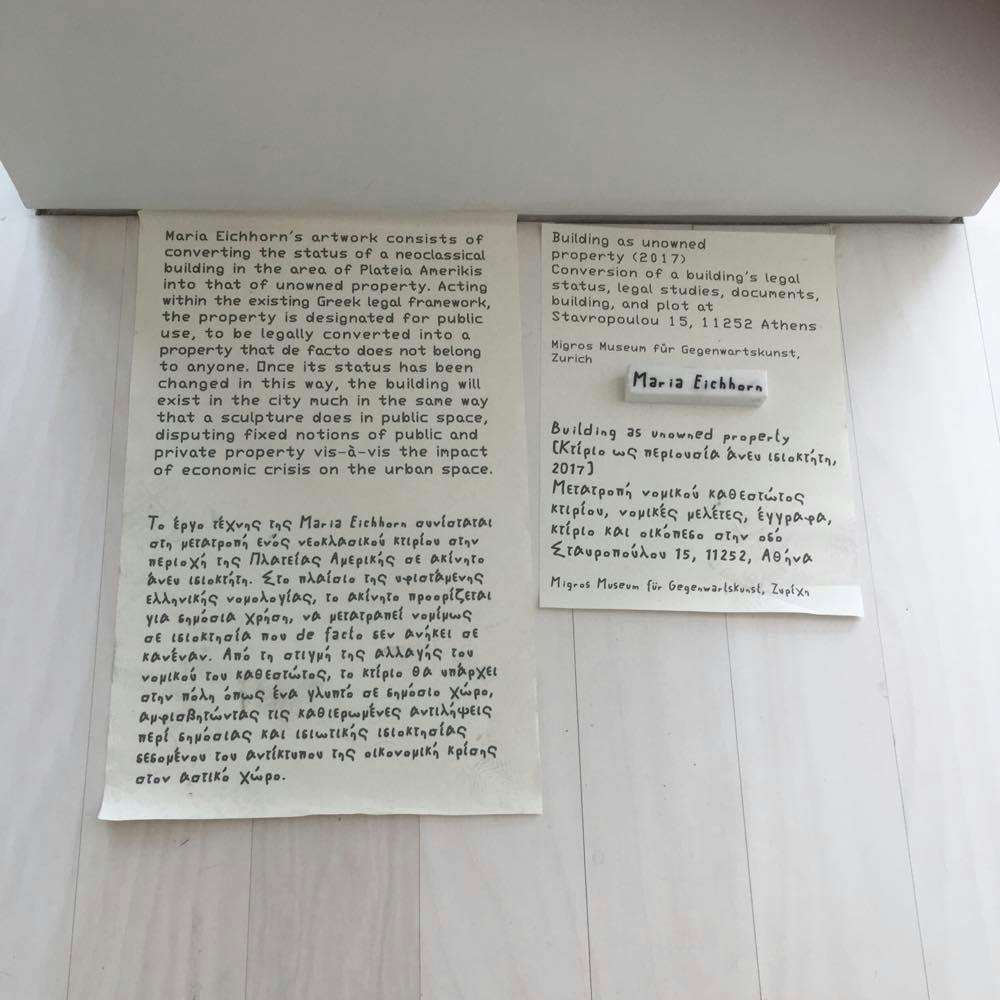

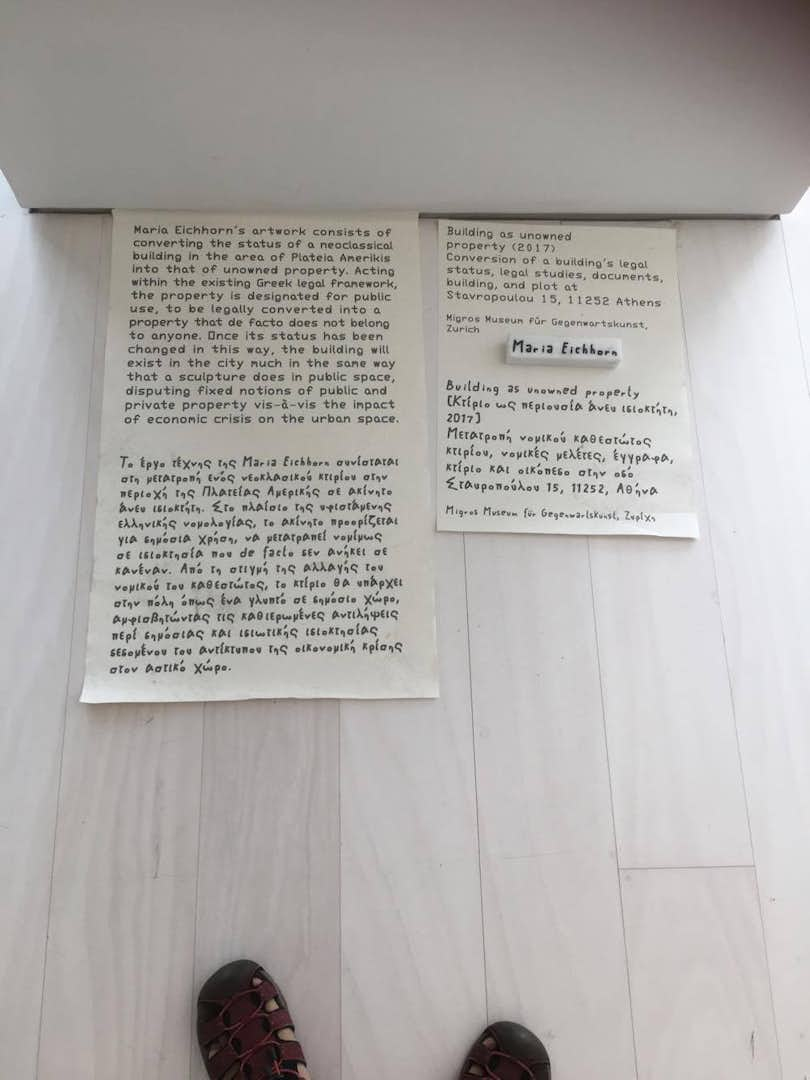

加えて、アテネは歴史的建造物の宝庫であり──カッセルにある虚構のパルテノン神殿に対して、やはり本物のパルテノン神殿の強度は計り知れない──これに真正面から挑むよりは、むしろ現在の「現在性」を圧縮する方向に舵を切ることも頷けはする。アテネにおいては、キャプションは英語とギリシア語で素っ気なくテキストが書かれているのみで(このキャプションに作家の国籍が書かれていないことも重要に思えるが、いっぽうでギリシア国籍の作家かどうかを撹乱する意図もあるように感じる)、羊皮紙にも似たその紙は床にだらしなく置かれ、作家の名前が書かれた大理石によってかろうじて留まっている。この措置はアテネのみであり、カッセルではキャプションが通常の形式であるうえ、国籍も明記されていた。これらは、人と作品の流動性/故郷喪失として重ね合せるキュラトリアルの意図ではないかと考えることも可能だろうが、果たしてそれが成功しているのかと言われれば、首肯しがたい。

ここでようやく筆者のドクメンタの評価について言及することができる。筆者は、今回のドクメンタについてどちらかと言えばかなり否定的な評価を持っている。全体としては失敗していると言ってもいいかもしれない。しかし、その失敗の質はかなり高い。そのことは急いで指摘しなければならない。

ドクメンタ14で(芸術監督の)アダム・シムジックたちが行おうとしたことは──ノイエ・ガレリーでのキュラトリアルにおいて示されているように──いかに問いを立体的に、また複雑にするのか、というものであった。過去と現在を頻繁に往復させながら、難民問題を美術品の返還問題とも接続させ、アテネ国立美術館のコレクションをカッセルに持ち込み、そしてあくまでもドクメンタの原点を忘れないこと。そのような実践自体には筆者は非常に感銘を受ける。今回のガイドツアーが自らを「ガイド」ではなく「コロス(ギリシャ劇の合唱隊)」と名乗っていることも、たんにギリシャを示唆する以上の意味が含まれている。「あなたの声は私の声でもありうるし、ガイドの声はガイドされる側の声かもしれない」という態度には、代理表象への恐怖から逃げることなく語ろうとする契機が確かに含まれている。しかし、残念ながらドクメンタ14自体は、一つひとつの他者概念を固定化する、という事態を招いてしまっているように思われた。

その象徴的な例を挙げよう。ヴェレナ・パラヴェルとルーシァン・キャステーヌ・テイラーの二人が制作した映像作品《片利共生生物(コメンサル)》は、1981年に起きた「パリ人肉事件」の犯人・佐川一政が、老いた現在、弟に介護されるさまを撮影したドキュメンタリーである。作品が展示されている元・豆腐工場の、本編の上映されているひとつ手前の空間では、映写機で16ミリフィルムのモノクロ映像が投影されている。そこには、幸せそうに暮らす昭和の中流階級の日本人家庭の日常が記録されており、おそらくは佐川とその弟であろう二人の子供時代が描かれている。いっぽうで、本編では老いた兄弟の老介護を、ソフトフォーカスを多用しながら大変不穏な映像として切り取っていくのだ。佐川が友人のオランダ人留学生(つまり二人とも「フランス人」ではないことに注意しよう)を殺害し、その後屍姦したうえで、遺体を切り刻み食べるという猟奇的な事件は、その後、彼が書籍として出版されたことでカルト的なヒットを飛ばすことになる。映像では、佐川自身が描いた、遺体を切り取り食べるシーンのマンガがそのまま登場する。

さて、ヴェレナとルーシァンの作品それ自体をとがめる気は、筆者にはまったくない。作品にいくらかの悪意あるカットがあること、わざとらしく二人の幼少期の映像が併置されていることに違和感はあるものの、作品自体を否定するつもりはない。さらに言えば、本作品の中にある「赦し」や「老い」という一段階抽象化されたテーマもアクチュアルではある。

しかしながら筆者がどうしても許せなかったのは、キュラトリアルサイドの想像力の欠落である。ドクメンタ14が多くの労力を投じて複数化や立場の揺れを具現化しようと試みた実践が、すべて無駄になっているようにすら感じられた。この作品を(しかも豆腐工場で!)展示することによって、先述の「赦し」や「老い」といったレイヤーは後景に退き、ただ不穏な他者、平凡な家庭から生まれる殺人鬼、狂ったアジア人男性の女性への性的眼差し、残虐さ、そして、にもかかわらずの犯罪者の文才やマンガのうまさといった、極めて凡庸なる固定化された他者だけが残り続ける(付記すれば、それに引きずられるかたちで、アンナ・ダウシコヴァの《33のシチュエーション》」も、好奇の目で異常者を眼差す視線が強調されてしまっていた)。

筆者なりに要約するならば、ドクメンタ14の問題点は、多様性の承認からくる文化相対主義や過剰な物証主義などではない。むしろキュラトリアルチームははっきりと多文化主義の安易な礼賛の問題点を認識し、退け、(これも評価が二分されるだろうが)あえてヨーロッパという地勢的な問題へと話をいったん切り詰めている。彼らの失敗はむしろ、抽象化の方法に起因するのだ。「イメージ」を奪還しそこない、更新できずにいる。

しかしドクメンタのよいところは、「展覧会」までのプロセスが開示され、アップデートの余地が常に未来に残されていることにほかならない。アテネからいまもなお学ぶことができるのと、同じように。

*

カッセル、ミュンスターについては、国際文化交流機関「ゲーテ・インスティトュート」のプログラムとして、訪問することができた。ゲーテ・インスティトュートの皆様に深く御礼を申し上げます。

※最終回の第4回では「ヴェネチア・ビエンナーレ2017」を取り上げます。