伊藤貴弘評「作家と現在」(沖縄県立博物館・美術館)

沖縄県立博物館・美術館で、沖縄出身のアーティスト4名によるグループ展が開催された。それぞれの問題意識で同地をまなざす作品を通じて、歴史と現代のとらえ方を浮かび上がらせた本展を、東京都写真美術館学芸員の伊藤貴弘が論じる。

大岩雄典評 海野林太郎「風景の反撃 / 執着的探訪」展(トーキョーアーツアンドスペース本郷)

日常をゲーム的に撮影した風景や映像を「ヴィデオゲームの視点」を出発点として生み出す海野林太郎。現実とゲームの世界の臨界点を探りながら、この世の多層性と複雑さを浮き彫りにするような作品群をTOKAS本郷にて発表した。同個展について、ゲーム研究における論点を軸に自らの理論や作品を展開する、アーティストの大岩雄典がレビューする。

佐原しおり評 佐藤朋子+関川航平「サークルナレーティング Section #01」〈テーブルにて〉(コ本や honkbooks)

アーティストの佐藤朋子が、池袋の書店「コ本や honkbooks」との協働によってパフォーマンスシリーズ「サークルナレーティング」をスタート。本シリーズは、ある書店の一角で、声や言葉を扱うパフォーマンスの場を開くための試みだ。第1回は、同じくアーティストの関川航平をゲストに迎え、「テーブルにて」という副題のもと、ひとつのテーブルを起点に佐藤と関川がそれぞれのパフォーマンスを上演した。本作を埼玉県立近代美術館学芸員の佐原しおりがレビューする。

長谷川新評「山田耕筰と美術」(栃木県立美術館)

日本初の本格的な作曲家・指揮者として活躍した山田耕筰の活動を、竹久夢二や恩地孝四郎らとの影響関係など、同時代の美術とともに紹介する展覧会が栃木県立美術館で開催された。同館での「ダンス!20世紀初頭の美術と舞踊」展(2003)とも連続する本企画について、インディペンデント・キュレーターの長谷川新がレビューする。

中村史子評 本山ゆかり個展「称号のはなし」(FINCH ARTS)

© Yukari Motoyama Courtesy of Yutaka Kikutake Gallery, FINCH ARTS

絵画の構成要素を分解し、その最低限の要素である「線」のみをアクリル板と絵具によって描くシリーズを手がけてきた本山ゆかり。FINCH ARTS(京都)にて開催された本個展では、刺繍という新たな手法を取り入れた作品を発表。作家の新たな境地と、そこに潜むまなざしを愛知県美術館の中村史子が読み解く。

佐藤朋子評 百瀬文「I.C.A.N.S.E.E.Y.O.U」(EFAG EastFactoryArtGallery)

主に身体と声の問題を扱う映像作品を手がけてきた百瀬文が、東京では3年ぶりとなる個展「I.C.A.N.S.E.E.Y.O.U」を東京・東葛西のEFAG EastFactoryArtGalleryで開催。本展は、オペラ『サロメ』をモチーフとした映像インスタレーション《Jokanaan》(2019)を中心に、新作3点で構成された。百瀬は映像というメディアがはらむ支配構造をどのように組み換え、そこに写し出される身体といかに向き合うのか? アーティストの佐藤朋子がレビューする。

清水穣評 金サジ「白の虹 アルの炎」(THEATER E9 KYOTO)、「田附勝 KAKERA きこえてこなかった、私たちの声展」(横浜市民ギャラリーあざみ野)

自身のルーツを出発点に独自の神話的世界を展開する金サジの個展「白の虹 アルの炎」(THEATER E9 KYOTO)と、社会で見過ごされてしまうものを写真のテーマに据えてきた田附勝による個展「田附勝 KAKERA きこえてこなかった、私たちの声展」(横浜市民ギャラリーあざみ野)。ふたりの写真家による表現の現在地を、清水穰がレビューする。

椹木野衣評 目[mé]「非常にはっきりとわからない」展(千葉市美術館)

空間を大規模に変容させるインスタレーションを手がける現代アートチーム、目[mé]。その美術館では初となる個展「非常にはっきりとわからない」が、千葉市美術館で開催された。2019年12月末から約半年間の休館に入る同館の状況を活かした会場構成で大きな話題を呼んだ本展を、椹木野衣はどう見たのか?

正路佐知子評「アカルイ カテイ」(広島市現代美術館)

時代の移り変わりとともに現れる様々な「家庭」のかたち。これを、美術を通して考える展覧会「アカルイ カテイ」が、広島市現代美術館で開催された。11組の作家たちが表現するそれぞれの「家庭」からは、どのような私的領域が見えてくるのか? 福岡市美術館学芸員・正路佐知子がレビューする。

筒井宏樹評「生誕100年 國領經郎展―静寂なる砂の景―」(鳥取県立博物館)

戦後、日展を中心に作品を発表した洋画家の國領經郎(こくりょう・ つねろう、1919~1999)は、砂丘や砂浜を舞台にした絵画作品で知られる。生誕100年を機に鳥取県立博物館で開催された回顧展では、神秘的で瞑想的な時空へと鑑賞者を誘う「砂の風景」シリーズなど、初期から晩年までの作品が紹介された。鳥取大学准教授の筒井宏樹が論じる。

石川卓磨評 第12回恵比寿映像祭「時間を想像する」(東京都写真美術館ほか)

2008年から毎年、恵比寿の東京都写真美術館を中心として展示、上映、イベントなどを複合的に行ってきた恵比寿映像祭の第12回が「時間を想像する」をテーマに開催。そして閉幕直後からは、新型コロナウイルスが世界中に大きな影響を与えている。誰もが「現在」という時間性に従わざるをえないこの状況下で、「時間とは何か」を問う作品群をどのように捉えなおすことができるのか? アーティストの石川卓磨がレビューする。

檜山真有評 高山明《個室都市東京2019》《続・前橋聖務日課−あかつきの村ウォーク》

演劇ユニット・Port Bを主宰し、演劇的手法により実際の都市を使ったパフォーマンスなどを手がけてきた高山明。その作品における都市と人間、物語の関係性をどうとらえるか。昨年発表された2つの作品から、キュレーターの檜山真有が論じる。

黒沢聖覇評「ナイル・ケティング 保持冷静 Remain Calm」展(上海・西岸美術館)

2019年、上海に開館したたポンピドゥー・センターの上海別館・西岸美術館(ウェストバンド・ミュージアム)で、インスタレーション、パフォーマンス、セノグラフィー、サウンドなど、多様な表現形態を発表しているアーティスト、ナイル・ケティングの個展「保持冷静 Remain Calm」が開催された。美術館という舞台において、ヒトとモノ、そしていまや避けられない災害を組み込んだインスタレーションとパフォーマンスを、キュレーターでアーティストの黒沢聖覇が読み解く。

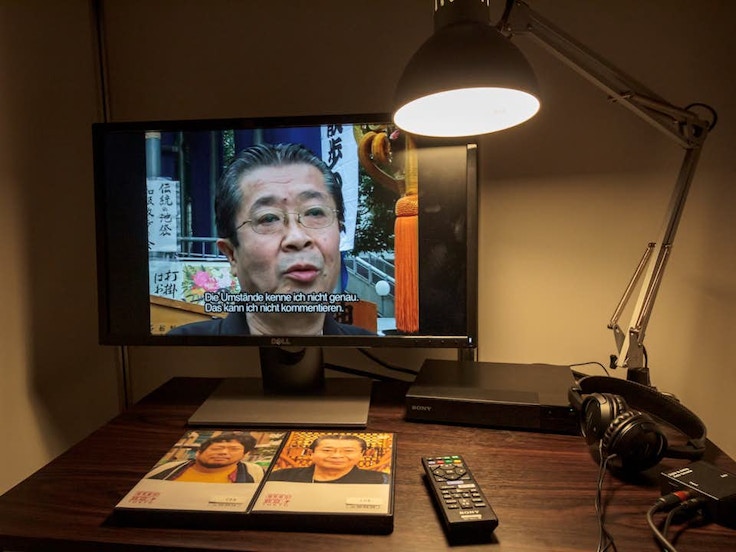

中尾拓哉評 泉太郎「コンパクトストラクチャーの夜明け」(Take Ninagawa)

映像を軸に絵画、ドローイング、立体、パフォーマンスなど、メディアと手法を交錯させる作品を制作する泉太郎。本展では、今年ティンゲリー美術館(バーゼル)で開幕する個展に先がけ、これまで撮りためてきた映像を用いた新作インスタレーションを発表。泉が様々な展覧会に際し宿泊したホテルの部屋で一人で実践し続けていた実験のひとつであるという試みを、美術評論家の中尾拓哉がレビューする。