大正から昭和にかけて、独自の鳥瞰図で数多くの名所図絵を描いた吉田初三郎。その展覧会「Beautiful Japan 吉田初三郎の世界」が東京都府中市の府中市美術館で開幕した。会期は7月7日まで。担当学芸員は大澤真理子(府中市美術館学芸員)。

本展では、鳥瞰図絵師として博物館などで扱われることが多かったという吉田を、商業美術(グラフィックデザイン)の視点から紹介することを試みている。全3章立てとなる会場では、作品を通じて吉田の生涯をたどりながら、絵づくりの工夫や印刷の工程についても紐解いていくものとなっている。

京都出身であった吉田は、関西美術院で洋画家・鹿子木孟郎(かのこぎ・たけしろう)に師事。そこで鹿子木から国内における商業美術の必要性と勧めを受けて転身することとなった。キャリアの初期に手がけた《京阪電車御案内》が当時の皇太子(のちの昭和天皇)の目に留まり、「奇麗で解り易い」という言葉を賜ったことをきっかけに、吉田のライフワークが決定づけられていった。1章では、そんな吉田が社会変化と人々のニーズから活躍の幅を広げていったことがうかがえる作品を紹介している。

大正期には、鉄道省による依頼を受けて《鉄道旅行案内》の挿画を担当したほか、外客誘致を目的とした同省国際観光局のポスター《Beautiful Japan(駕籠に乗れる美人)》を手掛けるなど、観光の領域におけるグラフィックの先駆者として活躍していった。

吉田の描く名所図絵で特筆すべきなのは、その高いデザイン性──美しい色彩とテーマに応じて大胆なデフォルメがなされた独自の画面づくりだ。誰もが見ればわかる通り、描かれた地形や周辺の山々、そして路線の形状は本来の姿とは大きく異なる。しかし、吉田はその画面で伝えるべきテーマを引き立たせるために、あえてオーバーな演出を施しているのだ。ここに見るものを魅了する吉田独自のデザイン性とユーモアが表れていると言えるだろう。

続く2章、3章では、高いデザイン性を持つ吉田作品の特徴を深掘りするとともに、その制作過程にも注目している。自身の作品について吉田は「萬人が見て楽みながら解り得べきもの」である必要性を説いており、そのときのテーマにあわせて魅力的な構図を模索しているのも興味深い。

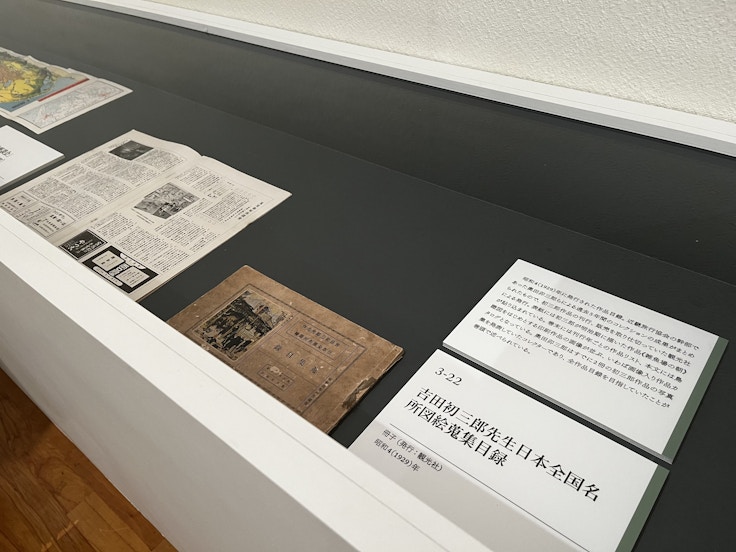

そして、昭和期になると印刷技術は飛躍的に向上し、吉田の細やかな描写まで複製再現することが可能となった。3章では大正期と昭和期の印刷物を比較して見ることもできる。また、吉田が手がけた鳥瞰図は1600点以上とも言われており、複数の弟子たちとともにプロダクションのような制作体制が整えられていたこともうかがえる。

このような吉田の仕事は一般大衆にも注目され、やがてコレクターも現れるようになった。本展出品作品には個人蔵のものも多いが、担当学芸員の大澤曰く、これは実際に吉田の作品をコレクションしてきた人々の協力によるものでもあるという。

魅力的な名所図絵を生み出し、国外に日本の魅力を、そして日本の人々に旅の楽しみを伝えてきたのは吉田の大きな功績と言えるだろう。かつて描かれた名所絵図と現在を比べ、いまも残る共通点を探しつつも吉田がどのように画面に演出を施したのか、ぜひ注目してみてほしい。

また、会場の外には吉田による《京王電車沿線名所図絵》(1930)をもとにつくられたすごろくも配布されている。展覧会鑑賞後は、自宅でも吉田作品を楽しんでみてはいかがだろうか。