舞台は南極。

「第1回南極ビエンナーレ」で問い直す人類と芸術の関わり

2017年3月17日から28日にかけて、史上初となる南極でのビエンナーレ「南極ビエンナーレ」が開催された。日本を含む13か国のアーティスト、研究者、ジャーナリスらが参加した同ビエンナーレを千葉大学大学院人文科学研究院准教授の鴻野わか菜がレポートする。

準備期間は12年。人類共通の問題を考える

2017年3月17日から28日にかけて、世界初の「南極ビエンナーレ」が開催された。コミッショナーであるロシア出身のアレクサンドル・ポノマリョフは、美術学校卒業後、海に憧れて船員となって数年間を船で過ごし、80年代半ばに再び芸術の世界に戻り、海や船を主題に制作するアーティストになったという経歴の持ち主だ。

ポノマリョフはこれまで、研究船に乗って北極海や南極を含む世界各地の海でパフォーマンスを行い、科学者と協力して複雑な装置を用いたインスタレーションを制作するなど、分野を超えて人々と協同して創作を続けてきた。アーティスト、詩人、哲学者、科学者、ダイバーらがともに旅する南極ビエンナーレの構想は、こうした多面的な創作と交流の延長線上に生まれ、12年間の準備期間を経て、今回ようやく実現に至った。

ポノマリョフは南極ビエンナーレを「さかさまのビエンナーレ」と呼び、「固定化した現代美術の制度にコショウをかけたかった」「国ごとのパヴィリオンが競い合う既存のビエンナーレとは違う。国家の枠組を越えた南極、一度にいろいろな次元に立つことを可能にする南極で、様々な国の人々が平等に創造と研究に取りくみ、対話を重ねる。そのことによって人類共通の問題を考えるための共同体の基盤をつくることが、南極ビエンナーレの目的だ」と、船上でも熱く語りつづけた。

第1回南極ビエンナーレでは、ロシア、日本、中国、ドイツ、アルゼンチン、ブラジルなど13か国の作家、研究者、ジャーナリストら77人、航海士や調理師など42人の乗組員がロシアの研究船に同乗し、日本からは、作家の五十嵐靖晃、長谷川翔、『朝日新聞』の板垣麻衣子記者と、ロシア文化研究者の筆者が乗船した。

繰り返される設置、鑑賞、搬出

南極ビエンナーレのプログラムは、12日間の航海中に、南極半島や島々にできるだけ上陸して作品を設置し、鑑賞後に搬出して次の目的地を目指すというものだ(荒波でボートが出せないときもあり、全部で9回上陸した)。船内でも、航海中に制作されたドローイングや写真の展覧会を開催し、作家や研究者によるレクチャー、「芸術と科学」「探検」「ユートピア」などをテーマとするディスカッションが連日催されるという過密なスケジュールであり、少なからぬ参加者が船酔いや疲れで寝こんではまた復帰するというハードな航海だった。

参加作家は19名。1回の上陸時間が3〜4時間という制限といった苛酷な状況のもとで、1か所ごとに2〜4名の作家がプロジェクトに果敢に取り組んだ。

五十嵐靖晃は、東京とサンパウロの自閉症児とともに藍染めした糸を持参し、ビエンナーレ参加者と船内や南極の島で江戸組紐を組み、その紐を使って皆で凧揚げをするプロジェクト《時を束ねる》を展開。「子午線、すなわち世界の時間が一点に集まる南極で、参加者が手にする糸は、各自の時間を象徴している」と五十嵐は語る。

悪天候や無風の日々が続いてはらはらしたが、参加者たちが作品の成立を願い、心を一つにして風を待った最終日、凧はようやく空高く舞いあがった。イギリス基地の廃墟が残され、アザラシの群れが私達に吼え立てていたデセプション島は、アンドレイ・タルコフスキーの映画『ストーカー』やフランクリン・J・シャフナーの『猿の惑星』にも似た死と脅威の空間だったが、皆で糸を持った凧が上がった瞬間、あたかも風景が明るく色を変え、希望の土地に変わったように感じられた。参加者の時間と命を束ねて空に昇っていく凧は、未来に向けた協同という南極ビエンナーレの理想を体現していた。

若手作家公募で首位に選ばれた長谷川翔は、《ウィンターランドスケープ(南極編)》を実施。自分でデザインし鋳造したスケート靴で氷上を滑り、靴から発生する電気を用いてライトペンを発光させ、自作のフォトドローイング暗箱の中で写真フィルム上に風景を描いた。作家が滑っては立ち止まって静かに絵を描くその様子は、ユーモラスであると同時に、一枚の絵が生み出されていく過程を見せる、どこか求道的なパフォーマンスとして、創造への畏敬に近い感覚を呼び起こした。航海終了の翌日、記者会見の場でこのプロジェクトのビデオをあらためて見たとき、これは、科学者とアーティストが船内であれほど討論し続けた「科学と芸術の融合」を、てらいなく洗練されたかたちで実現した作品であり、その意味で南極ビエンナーレを象徴する作品であったことにようやく思い至った。

日本の両作家と並んで手仕事的な要素を持つ作品《抽象的地質学》を制作したのが、モロッコ出身のイト・バラダである。陽気なバラダは、船内の食堂で皆のテーブルを回っては、オレンジの皮や紅茶パックを集め、船底の部屋にこもって「魔女みたいでしょう」と冗談を言いながら、食材を入れた鍋で布を染めていた。そして、染め上がった色とりどりの布を、絶景で知られるパラダイス湾に面した南極半島の雪上に配置。「モンドリアンやロシア・アヴァンギャルドを思わせる」と私が言うと、バラダは「そうなの! ロシア人がたくさん乗っているから、ロシア・アヴァンギャルドを引用したの。美術史、染色の伝統、食事という人間の営みが溶けあっているのよ」と朗らかに語った。

多数の作品が、雪、氷山、寒さなど南極の環境を巧みに利用していた。マラケシュ・ビエンナーレなどでも建築的な作品を発表してきたドイツのグスタフ・ドゥージングは、布のテントに液体を吹きかけて凍らせ白い建築を作る《固体の状態—凍った綿のテント》を制作。広大な空間の中で白く輝くテント(現代的な聖堂のようでもある)を見ていると、吹雪に吹きこめられてテントで絶命したイギリスの南極探検家スコットを始め、南極探検の歴史が脳裏に浮かんだ。希望、救済の象徴であると同時に墓碑をも思わせるドゥージングのテントは、世界各地の難民やホームレスのシェルターとも重なってくる。

世界と孤絶した非日常的空間のように捉えられがちな南極だが、南極にいると、なぜか日本やロシアにいるときよりも、世界の様々な問題、世界の様々な文明や文化が、はるかに身近なものとして実感される瞬間がある。どの国家にも属していない南極にいるという意識が思考や感覚に強く作用するからであり、これだけ多国籍の人々とともに航海をつくりあげたからでもあると思う。南極で美術作品を見ると、人類の現状や歴史が次々に想起され、イマジネーションの連鎖が無限に広がっていく気がした。おそらく、ビエンナーレに参加した作家たちも、それに似たことを感じていたのではないだろうか。

ブラジルの作家、アレクシス・アナスタシオウは、船内から氷山にイメージやテクストを投影する《外は寒い—大規模投影》を実施した。南極の雪が氷山になるまでに2万年以上かかることから、同じく2万年前のラスコーの壁画を源泉とする狩りのイメージや、「ユートピア主義者にエサをやらないで下さい」などのユーモア溢れるテクストを映しだした。南極で人類の文明と歴史を追想した本作品は、上述した「南極でなぜか感じる世界各地域の歴史や文化との不思議な近さ」を表す作品だったと思う。さらには、いかに南極の環境を破壊せずに文化・芸術活動を行うかという問いへの一つの答えとなる作品でもあった。

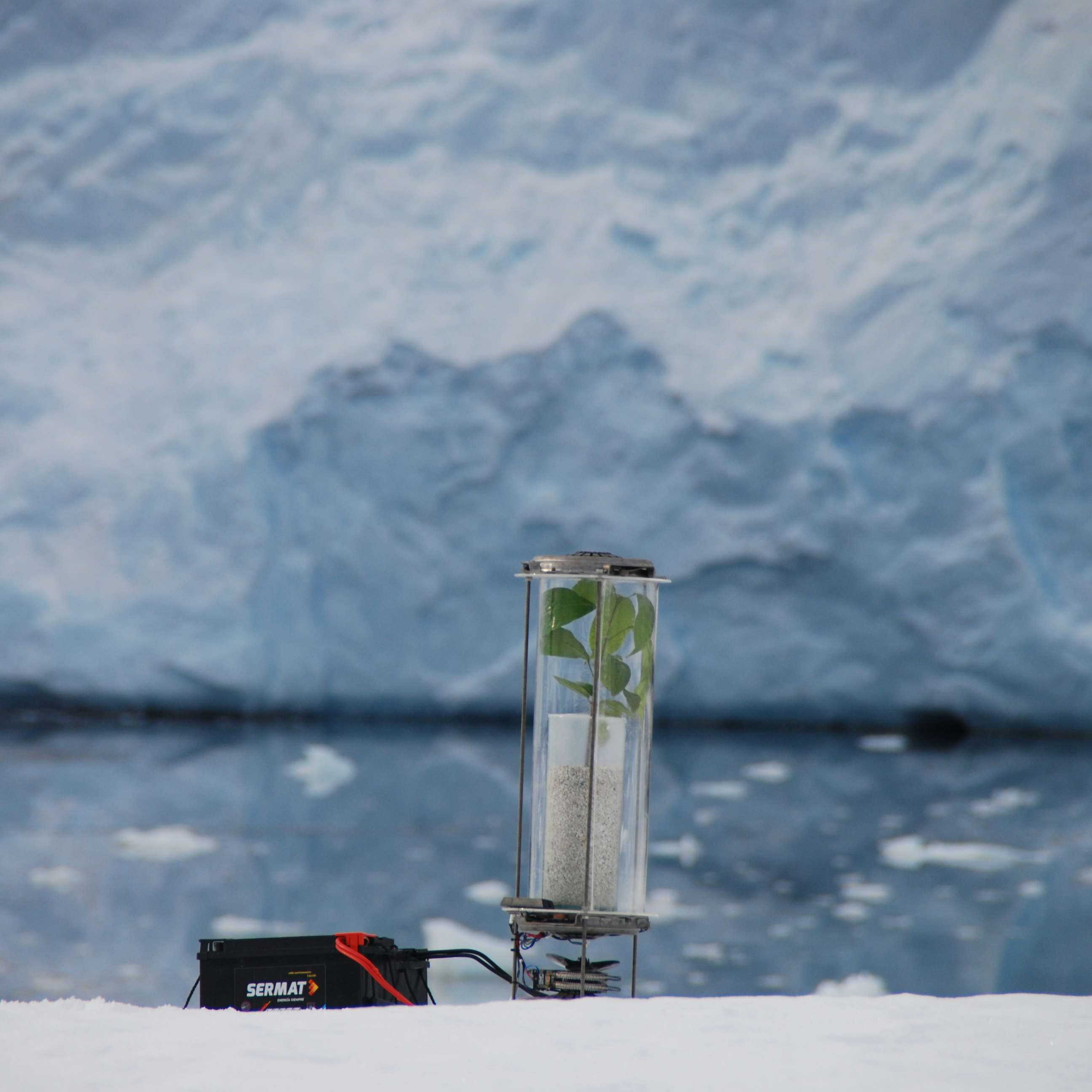

南極という場所の特性上、自然保護や環境問題はいくつかの作品に共通する主題であり、たとえばアルゼンチンの作家、ホアキン・ファルガスは、地球温暖化に伴い危険なウイルスが氷から溶け出すのを防ぐため、氷を凍結させるインスタレーション《氷結機》の稼働実験を行なった。

母国エクアドルのカカオの木を南極に持って来たポール・ロセロ・コントレラスのインスタレーションは、南極と他の地域の自然が連鎖していることを、奇跡のような美しい光景によって語る、詩のような作品だった。

そして音楽や朗読が、南極の壮大な空間をどこまでも流れていった。バングラディシュ出身でロンドン在住のシャマ・ラフマンは、氷上でシタールを奏でつつ歌い、カナダの作家ルー・シェパードは、南極の岸辺の線を五線譜上で再現した電子音楽「南極に捧げるレクイエム」を演奏した。

夜更けの船内では、自分を南極のイルカやクジラの依り代であると信じるシャーマン的な作家エウラリア・ヴァルドセラによる語り《ペネロペの声−生き物との交信》の録音が、船外の波の音と溶けあいつつ異世界をつくりだした(本作家のみ、録音による参加で乗船していない)。

極地での活動への期待と不安

情報が遮断され(インターネットはほぼ使えない)、他の世界と遠く離れた孤独の地である南極は、作家が人生や家族を思い、再考するための場ともなった。ロシアの作家、アンドレイ・クスキンは、自分が3歳のときに亡くなった父の遺作である99本の木を描いた版画を模して、全裸で逆立ちして木の格好をするというパフォーマンスを世界各地で99回行おうとしているが、南極では、本作品の持つセンチメンタリズムや家族愛がいっそう浮き彫りになったと筆者は感じた。本作は同じくアーティストであった亡父に捧げられているが、クスキンは2008年には、ユダヤ人として迫害された祖母に捧げたパフォーマンスも行なっている。クスキンの創作において家族は重要なテーマであり、パフォーマンスは彼にとって、祖先を「甦らせ」、その人生を追体験する行為でもある。

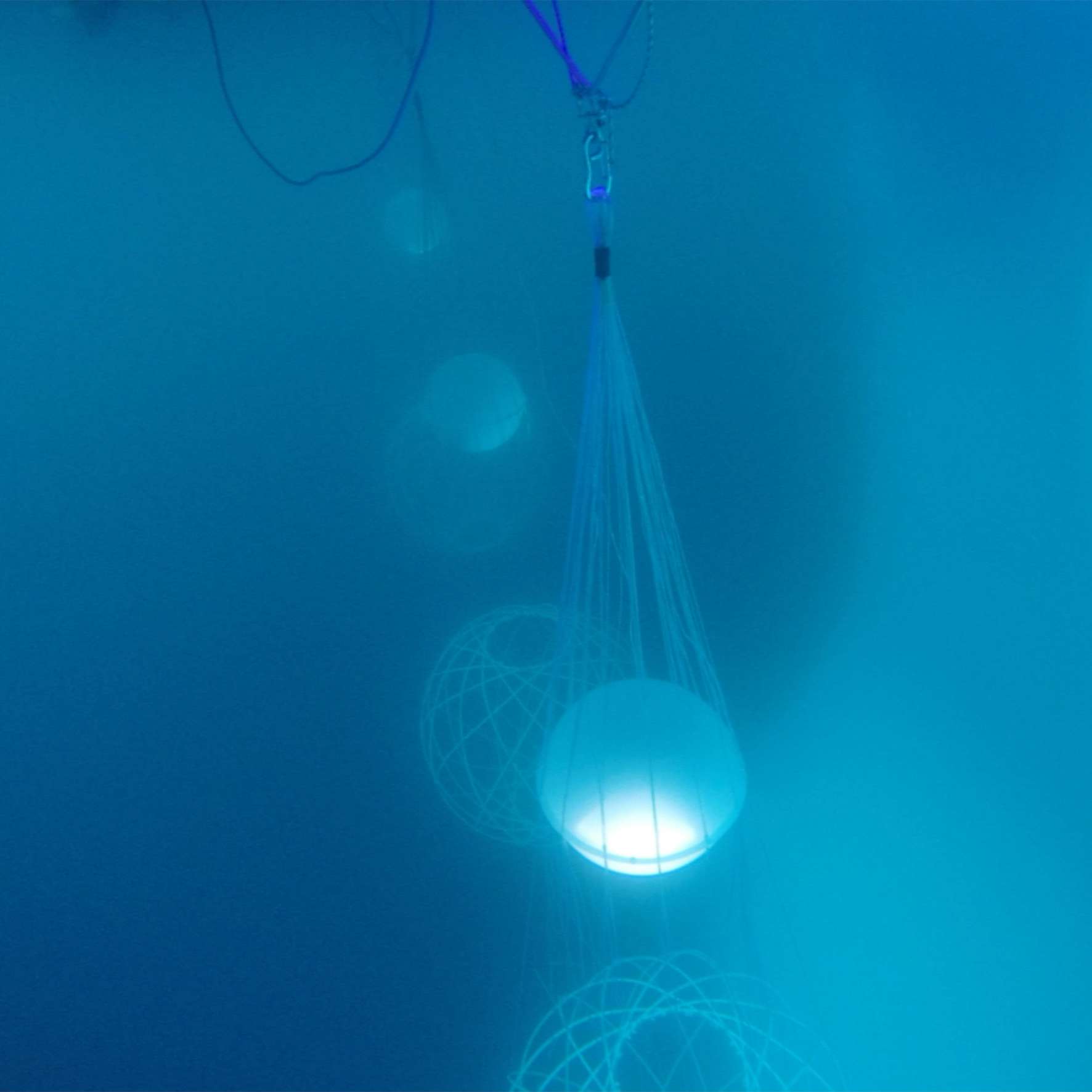

アレクサンドル・ポノマリョフは、《南極のアルベドの錬金術(あるいは洗う蒼い月)》を制作。光の照り返しを受ける天体を表す3つの巨大な球体を、ボートから海に沈めた。海水で洗われるこの球体は、南極の美によって浄化される人間の象徴であるという。この作品を直接見ることができたのは、ダイバーとクジラや魚だけだ。「南極ビエンナーレによって、自然界に美術という贈り物をしたい」というポノマリョフの理念を表す本作品は、人間が自然にどのように関わることができるのかという本質的な問いへの、芸術によるアプローチである。

南極ビエンナーレでは、参加者たちが、極地での活動という冒険への期待と不安、「史上初の南極ビエンナーレをなんとか成功させたい」という使命感を共有していて、まるで探検隊の同志のようだった。とはいえ、リーダー的存在の人、いつも無口でひたすら写生している人、南極にかならずしも美術は必要ないと考える研究者など、たがいに性格も意見も異なっていたので、閉鎖空間での長期の共同生活のなかで、参加者が敬遠しあうケースも一度ならず見られた。しかし、多様な人々がしだいにたがいを許容し、共存の場が生まれ、各々が自分の居場所や交流のスタイルを見つけていくところは、この世界の縮図のようだったと思う。皆を乗せた船という空間は、いやがおうでも地球のメタファーとなって、日々、いろいろなことを考えさせられた。

人員も物資も限られ、天候も刻々と変わるなかで、皆の安全を確保した上で最良の成果を上げるために、誰もが「自分は今ここで何ができるか」を瞬時に判断して、そのときどきでいくつもの役割を果たすことが求められた。それは体力的にはもちろん精神的にも非常な緊張を強いるもので、ある意味で宇宙飛行にも似ていたと思う。作家も研究者も、自分の仕事のほかに、ほかの作家の制作や搬入の手伝い、通訳、撮影、講義、看病、取材、上陸準備、意見交換など、数々の選択肢のなかから、状況に応じてすべきことを一瞬で選んで実行しなくてはならない。それは自分の能力の限界を思い知り、適性や存在意義について考え、自分の真の望みを探求することさえ促される厳しい体験だった。

南極ビエンナーレは終わらない

しかし、極地の極限的な状況で芸術祭をつくるということは、これほどの苦労をしても芸術、音楽、文学、表現は必要なのかという問題に直面することでもあり、人類と芸術の関わり、自分の表現について問い直すための、またとない機会だった。困難な生活のなかで壁画を描き、動物の骨を削って楽器をつくった古代の人々の心の躍動が、自分のものとして追体験されるような日々だった。難境の中で、氷山や氷河といった南極の清冽で神秘的な風景と同じほどに、作品が「目を洗い」、心の支えになったことは、正直に言えば、ビエンナーレの参加前には予想していなかったことだ。

南極への航海は終わったが、いまも参加者たちはその体験を伝えようと表現を試み、旅の意味を問い直し、作家達は制作を続けている。アラブ首長国連邦の作家、アブドラ・アル・サーディは、氷山の稜線を描いた大量のスケッチをもとに、故郷の村でドローイングを制作し、張恩利は、南極の空間に置いた卵のオブジェの写真をもとに上海で作品を描いている。南極ビエンナーレの成果は、今年のヴェネチア・ビエンナーレで展示され、今後、かたちを変えながら、世界各地の美術館や芸術祭をめぐる予定である。

「南極ビエンナーレは終わらない」とポノマリョフは語る。南極という白い紙の上で作家がイマジネーションを羽ばたかせ、それに触発されて人々が対話の輪を広げ、表現を続けていくかぎり、この波のうねりは続いていく。