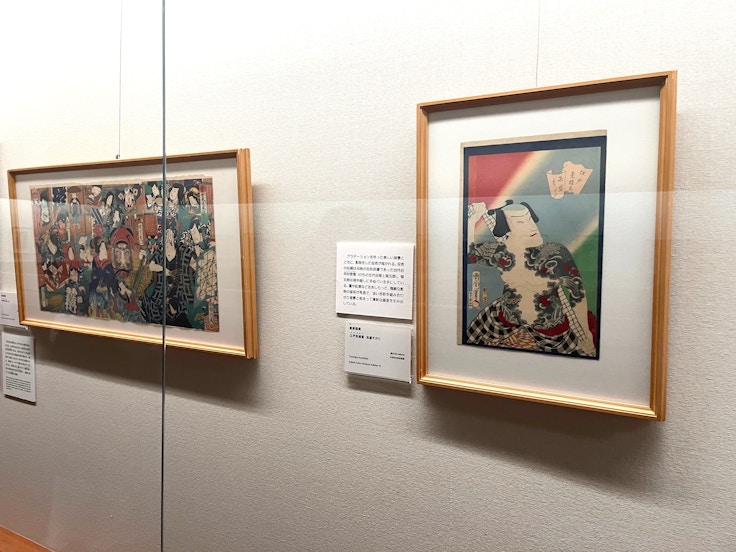

展覧会冒頭では、豊原国周がそう名乗る前は歌川国周であったことを再確認し、江戸後期の浮世絵を牽引した歌川派としての国周の立ち位置を確認する。ここでは、1869年(明治2年)に描かれた役者の大首絵(人物の顔を大きく描いた浮世絵)が並ぶ。

幕末期にかけての歌川派では、広重の風景画、国芳のアイデアに富んだユニークな画で広く知られる。しかし、本来の歌川派の本流といえるのは、歌川国貞(三代目歌川豊国)を筆頭とする、役者絵と美人画であった。国定の死後、これを正統的に引き継ごうとしたとされるのが国周だ。迫力ある大首絵の数々は、高い技術ですでに評価が高まっていた国周が、国貞の得意とする役者絵を踏襲し、その後継を宣言をしたかのような作品群といえる。

第1章「初期の画集」は、国周の最初期の作品を中心に紹介。人体表現や風景描写など、初期のころから国周が高い技量を持っていたことを認めることができる。得意とする美人画の数々とともに、武者絵や風景画、風刺絵など、幅広いジャンルの浮世絵を紹介。なかには国貞のみならず、国芳からの影響を感じさせるものも多い。これについて、渡邉は「想像の範疇ではあるが、国周が国芳を私淑していた可能性はある」と語る。

第2章「国周の飛躍」は、国貞の生前から高い評価を得ていた国周が、その死後に頭角を現していく過程をたどる。歌舞伎役者など著名人が死んだ際に描かれる死絵。歌川国貞が世を去った際にもこの死絵が描かれており、その筆を任されたひとりが国周だ。《歌川国貞(三代豊国)死絵》(1864、元治元年)は、弟子の代表としての国周の矜持を象徴しているといえよう。

国貞の死後、歌川派の本流として数多くの作品を描くようになった国周は、役者に想像上の役割を当てて描く見立絵や、背中の彫物を鮮やかな色彩で表現した役者絵など、その実力を遺憾なく発揮していく。ここでは、当代の悪女5人を役者絵風に描いた五枚続《東都不二勇気の肌》(1864、元治元年)や、デザイン性を強く感じる斬新な背景を用意した《江戸気雄意 当盛すがた》(1866、慶応2年)など、国周が役者絵を意欲的に拡張しようとした足跡をたどりたい。