真偽を攪乱する、女たちの鏡像。

高嶋慈が見た、

稲垣智子「デカルコマニー/Decalcomanie」展

身体性や女性性をテーマに映像インスタレーションなどを手がける稲垣智子の個展「デカルコマニー/Decalcomanie」が、The Third Gallery Aya(大阪)で開催された。作家自身の過去作品を引用しながら構成された本展を、関西を拠点とし、稲垣の展覧会で企画を担当したこともある若手美術批評家、高嶋慈が論じる。

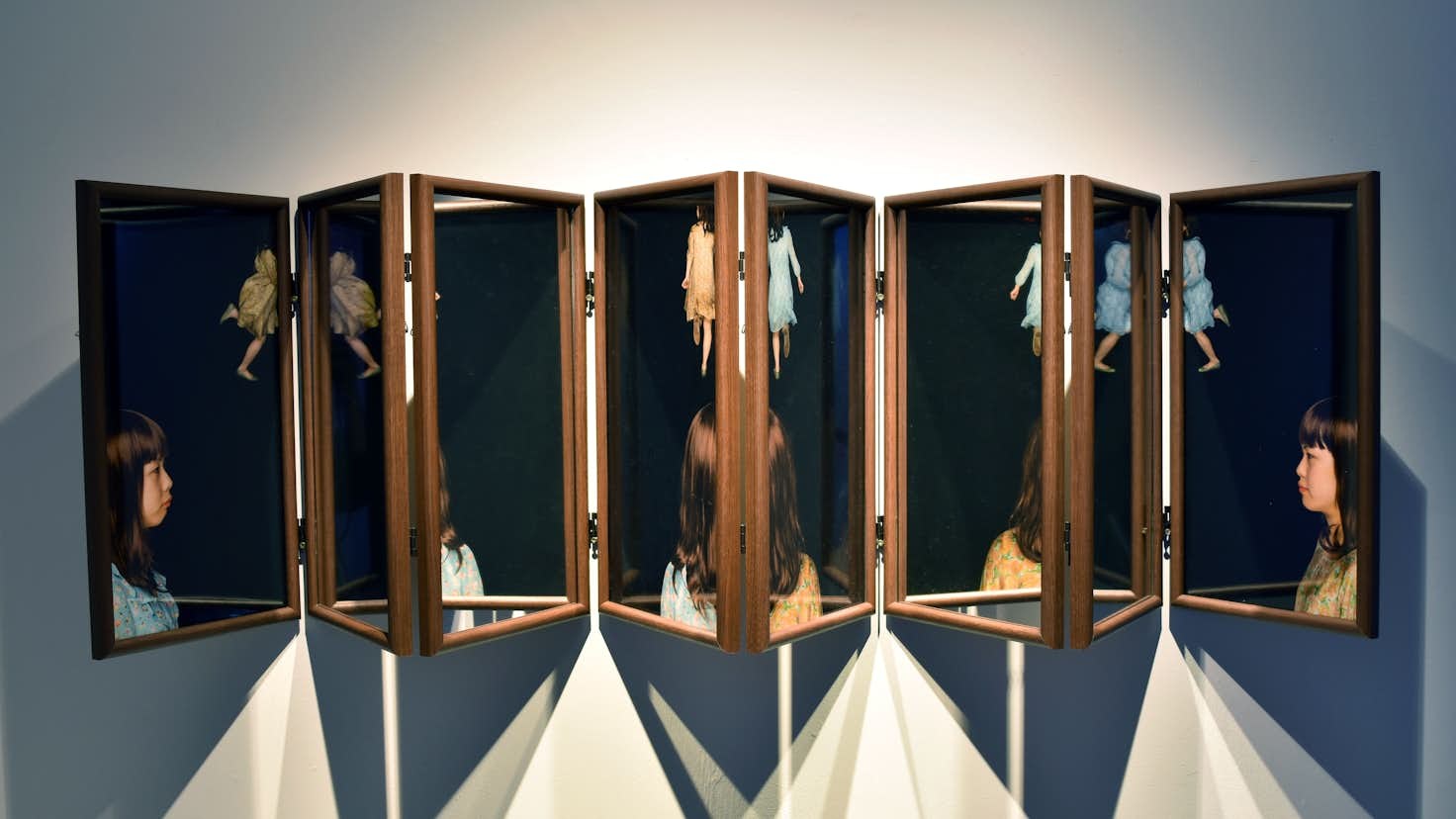

2018 ラムダプリント、鏡 160×40cm

稲垣智子「デカルコマニー/Decalcomanie」展 作品の再編集から紡がれる、逃走/陶酔の回路 高嶋慈 評

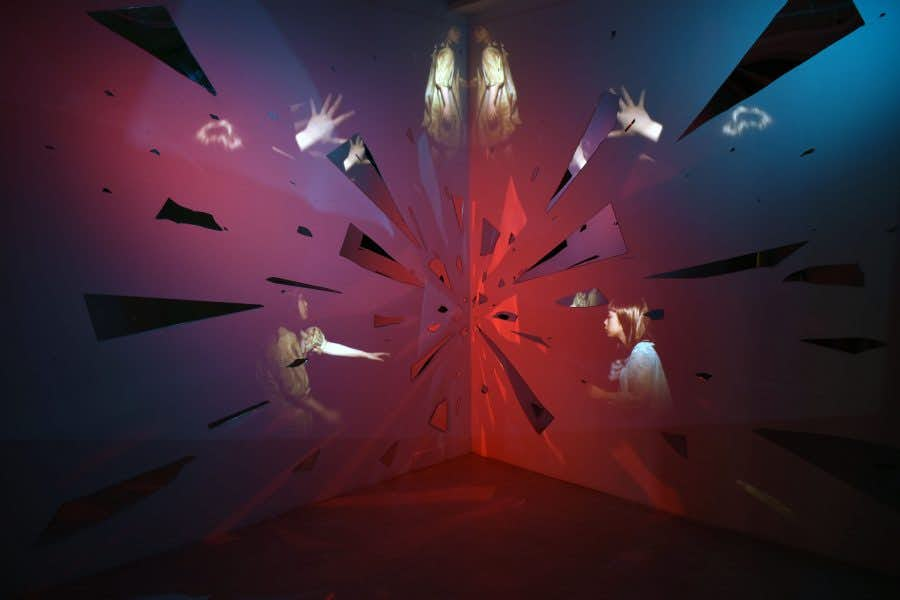

ドッドッドッドッというビートのような重低音が、ギャラリー入り口から漏れ聞こえてくる。本展のメインとなる作品《デカルコマニー | Decalcomanie 1》(2018)は、壁面の角を、合わせ鏡のように巧みに利用した映像インスタレーションである。暗闇の中、何かから懸命に逃げようと走り続ける女性の姿が、後ろ姿、助けを求めるように伸ばした手、真横からのショットの3つに分割され、合わせ鏡のように左右対称に映し出される。ドッドッドッドッという心臓が早鐘を打つような音も、緊迫感や恐怖を増幅させる。

鏡像のように向かい合う2人は、一見すると同一人物のようだが、よく見ると服の色が異なり、手を差し伸べるタイミングがズレるなど、細部の微妙な差異が見て取れ、左右反転した鏡像なのか、よく似た双子であるのか、判然としない。クラッシュしたように壁に貼られた鏡の破片に映像が映り込み、光が乱反射し、映像の断片は幾重にも分裂していく。そして、突然鳴り響く銃撃のような音。振り返った彼女はさらに走り続け、鏡像のように見えた「2人」の後ろ姿は、次第に合わせ鏡の角に吸い込まれ、互いの半身を吸収するように「1人」に「合体」して見えた後、消えていく。結局、彼女は同じ「1人」の左右反転した鏡像だったのか、それとも「2人」の双子だったのか。恐怖感を最高潮に煽る(はずの)銃撃音も、わざとチープに聞こえるように加工され、ニセモノ感を強調する。ここでは、すべての真偽が曖昧だ。

鏡という素材、鏡像や左右対称のイメージ、自己/他者や真/偽の区別の曖昧さ、二項対立とその撹乱、半ば閉じつつ半ば開かれた回路、実在感の希薄さ、「女性性」という記号。《デカルコマニー | Decalcomanie 1》を構成するこうした諸要素は、これまでの稲垣作品においても顕著な特徴である。そして本展で発表された新作群はまさに、過去作品のイメージや構造的形式を意識的に「引用」しつつ、再編集することで新たに制作されている。例えば、「逃げるように走り続ける女性の後ろ姿」は、《赤い部屋の森の夜》(2006)を想起させる。それを裏付けるように、同作の映像のスチルに月や伸ばした手の画像を新たに組み合わせ、マニキュアでデカルコマニーを施した《デカルコマニーシリーズ「夜」》が発表されている(「月」や「マニキュア」も「女性性」を強調する記号であり、デカルコマニーの形は子宮を思わせる)。

また、《デカルコマニー | Decalcomanie 3》(2018)では、8面のフレームを蛇腹状に設置し、向かい合った面の片側に写真を、他方に鏡面を配することで、女性のポートレイトが鏡の反映と分裂・増殖を繰り返し、自己/他者の区別が曖昧に融解した回路をつくり上げていく。この鏡面を互い違いに用いた蛇腹状の構造は、《Ghost》(2015)のそれを踏襲するものであり、また自/他の区別の曖昧さは、《間―あいだ》(2011)とも共通する。

前者の《Ghost》では、4面のスクリーンにそれぞれ、黒いジャケットを着た男性の手と情熱的に抱き合う/激しくもみ合う/涙を慰められる/優しく抱き合う女性の姿が投影され、向かい合う鏡面に反映像が映る。だが、じつはこれは女性の一人芝居であり、愛撫や慰めを与えてくれる男性の「手」は、自らの片腕を男物のジャケットの袖に通すことで、女性自身が演じていたことがラストで明かされる。女性を消費主体とする少女マンガや恋愛ドラマにおいては、男性は「不在」であり、自己の願望が投影された分身にすぎないというナルシスティックな幻想の回路が、虚実を曖昧に融解させる鏡という装置を用いて暴かれる。

また、後者の《間―あいだ》は、ショットの巧みな編集や巻き戻しの操作を施すことで、合理的な解決が不可能な裂け目へと至る映像作品だ。「1人の女性のモノローグ」に見えたものが、「双子の女性の対話」に切り替わり、徐々に広がった食い違いが口論へと発展する。ビンタの応酬を境に会話は巻き戻され、もとに収束していくかに見えるが、カメラが映し出すのは「2人」に分裂したままの姿であり、裂け目が完全に閉じられることはない。

このように、稲垣の過去作品の残響を聴きながらの鑑賞は、「二項対立とその撹乱」及び「『女性性』という記号」をより強く感じさせる。本個展での新作群と同様、上述の《Ghost》と《間―あいだ》においても、ゆるくウェーブのかかったセミロングの髪、花柄のワンピースという「女性性」を記号化された存在が登場していた。では、《デカルコマニー | Decalcomanie 1》の映像の中で走り続ける「彼女(たち)」は、何から逃げようとしているのだろうか? あるいは、そもそも逃走を企てているのだろうか? 規則的に刻まれる重低音は、心臓の動悸とともに、クラブの熱狂的な陶酔へと誘うビートを想起させる。アップで映された手の激しい揺れも、官能性さえ感じさせる赤い照明や鏡に反射する光の揺れと相まって、クラブで踊り狂っているようにも見える。

ここでは、「恐怖」と「快楽」が判別できずに渾然一体となったまま、「彼女(たち)」は「何か」に衝動的に駆り立てられ、恐怖の対象からの逃走/現実から逃避する一時的な陶酔を続けている。だが、走り続けるように見える映像を注視すれば、じつは錯覚であり、同じところで延々と足踏みを繰り返しているにすぎない。私たちは、正常な判断能力を狂わされ、方向感覚も喪失したまま、どこにもたどり着けない足踏みを虚しく繰り返す。それこそが、本作の提示する真に戦慄的な事態である。