千葉・佐倉市の国立歴史民俗博物館で、企画展示「時代を映す錦絵ー浮世絵師が描いた幕末・明治ー」が開幕した。会期は5月6日まで。会場の展示をレポートする。展示プロジェクトの代表は、同館教授の大久保純一。

本展は、江戸時代後期に成立した多色摺浮世絵版画である錦絵を取り上げるもの。錦絵は、役者、美人、名所といった画題で高度な表現を成し遂げ、現在では日本美術を代表するものとして世界的に認知されている。いっぽうで錦絵は、江戸市中に無数に存在する絵双紙屋を通して販売されるという流通形態を持っており、世の出来事や流行を伝えるメディアとしての役割も果たしていた。

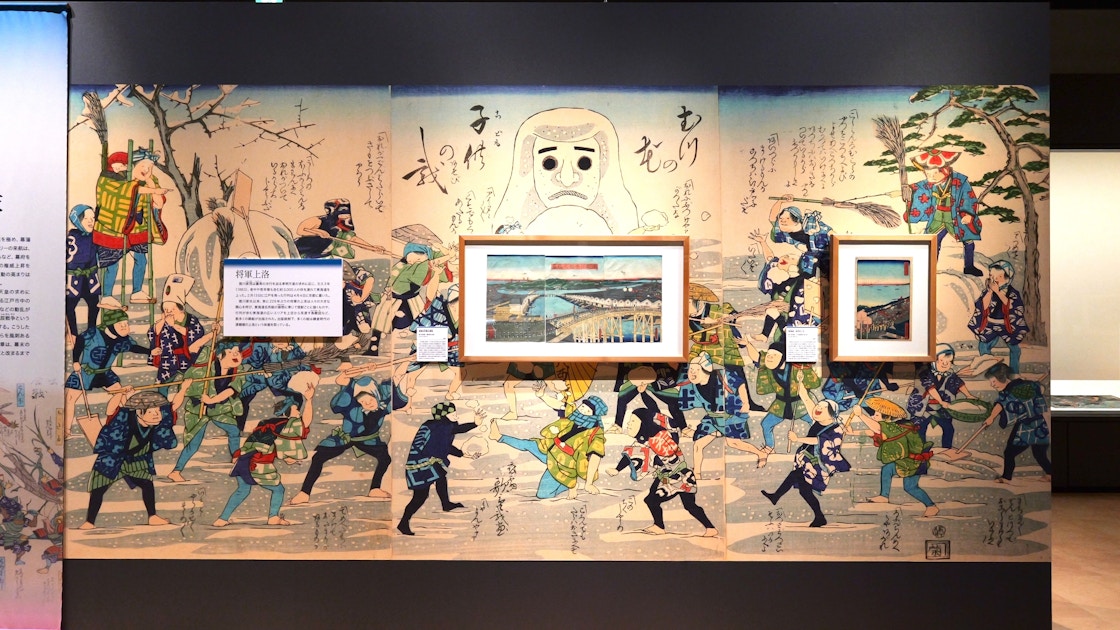

本展では江戸時代末期から明治初期にかけての、戊辰戦争などの戦争や動乱、大地震、疫病の流行、多くの人々を集めた寺社の開帳や見世物、あるいは人々を熱狂させた流行現象など、激動する時代の諸相を描いた錦絵を展示。その歴史資料的側面に光を当てる。