映像祭のメイン展示は、おもに2階・1階・地下1階で展開されている。そのなかからいくつか気になった作品やプログラムを紹介したい。

アメリカ・ロードアイランド州在住のトニー・コークスは、歴史的・文化的瞬間を再文脈化するヴィデオ作品や平面作品を制作するアーティスト。昨年はマッカーサー財団の「天才賞」とも呼ばれるフェローシップを獲得し、今回日本において初の大規模展示を行う。

館内や恵比寿周辺で展開される「ワード・ポートレート」のシリーズは、既存の映像やポップ・ミュージック、ジャーナリズム、哲学書、ソーシャルメディアといった多様な資料からの引用と鮮やかな色彩で構成されており、一見軽快でありながらも痛烈な社会批評性も兼ね備えている。

ポートレートのように人物像を映し出すのですはなく、あえてテキストで語る有効性はどこあると考えるか? という編集部の質問に対して、コークスは「瞬発的に理解できることよりも、時間をかけて理解ができることのほうが鑑賞者に強い影響を与えられると考えている。ワード・ポートレートを見ることで、対象となる人物が世間に対してどのように自分をアピールしているのかも感じ取れるはずだ」と語った。

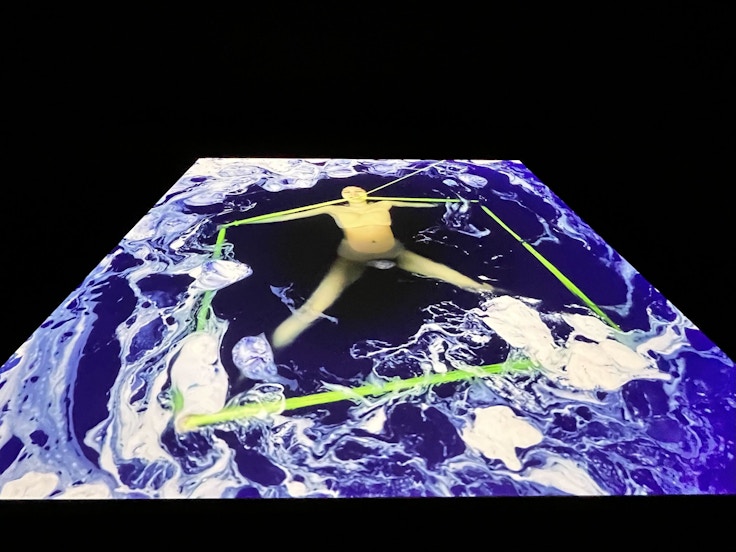

タイのバンコクを拠点に活動するカウィータ・ヴァタナジャンクールは、労働及び女性の家事労働に焦点を当てて制作を行ってきた。今回出展されている《A Symphony Dyed Blue》は、洋服工場から流出した化学染料によって汚染される川を記録したドキュメンタリー《River Blue》(2017)にインスパイアされたもの。青い染料と白い泡で満たされた有毒性のある水のなかで、自身の身体を用いてその過酷な労働状況を表している。

自身の身体を張った映像作品を数多く手がけるヴァタナジャンクールにその理由を尋ねた。「とくにアジアの文化圏における女性は心の拠り所としての役割を担わされてきた。それはある種、“物”として見られていることとも同義であると感じる。つまり、私自身の身体も“物”なのだから、危険なことを冒しても問題ないでしょう? そういった問題意識を身をもって鑑賞者にアピールしている」。

ほかにも2階展示室には、2021年に逝去したイトー・ターリの活動記録や林勇気、角田俊也、プリヤギータ・ディア、古川タクらによる作品、同館コレクション作品が並んでいる。