2014年より3年に1度開催(2020年は新型コロナウイルス感染拡大により中止)されてきた「札幌国際芸術祭(SIAF)」が今年も開幕した。会期は2月25日まで。

今年は「LAST SNOW」をテーマに、未来劇場(東1丁目劇場施設)や、さっぽろ雪まつり大通2丁目会場、札幌文化芸術交流センター SCARTS、北海道立近代美術館、札幌芸術の森美術館、モエレ沼公園の6つの会場で作品が展開。約80組のアーティストが参加するとともに、イニシアティブパートナーとして企業の最新の研究を実験する場ともなる芸術祭となった。ディレクターは小川秀明が務める。

小川は本芸術祭のテーマについて次のように語った。「『雪』は札幌を象徴する存在であり、同時に地球規模の循環を象徴するものだ。気候変動をはじめとした課題を考えるうえでも重要な役割を担う。この『雪』を通じて『100年前』『現在』、そして『100年後』について考え、変革と創造を志向したい」。

本芸術祭の会場のなかから札幌文化芸術交流センター SCARTS、未来劇場(東1丁目劇場施設)、北海道立近代美術館、モエレ沼公園の4会場の様子をレポートしたい。

札幌文化芸術交流センター SCARTS

大通公園のほど近く、さっぽろ創生スクエアにある「札幌文化芸術センターSCARTS」では、「現在」をテーマに会場が構成されている。本会場はコンセプトを芸術祭における「ビジターセンター」としており、作品を展示するのみではなく、芸術祭の案内、解説、体験促進、休憩避難、調査研究、管理運営といった、さながら自然公園におけるビジターセンターのような機能を有している。

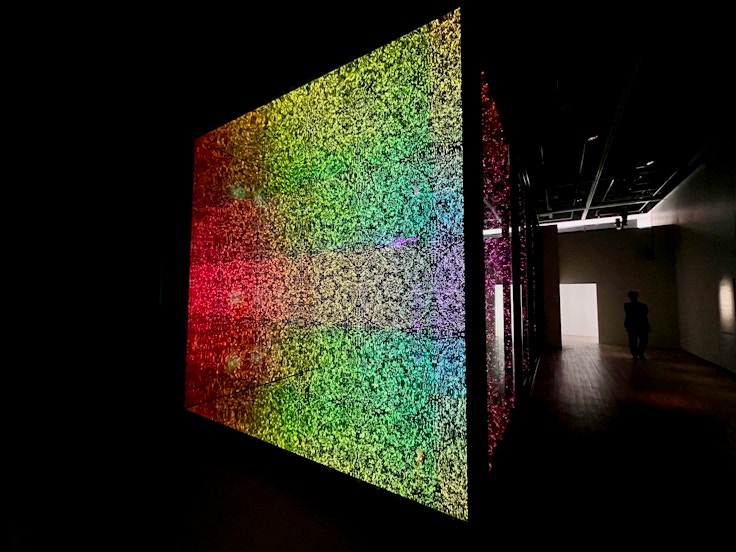

1階ではソニーグループ クリエイティブセンターによる《Coded Ambience》を展示。また、今後は平川紀道の《雪花譜 / six-petal automta》も展示される予定だという。

《Coded Ambience》は、鏡面ガラスの小部屋を展示スペース内に用意。その内部で複数の来場者の動きに呼応し、光、色、音をリアルタイムに変化させる奥行きのあるビジュアルが展開される。複数の来場者の動きを感知して変容するので、他の来場者と共創する体験が生まれる。

センターの吹き抜けに展示されている、同センター設立時に制作された谷口顕一郎《札幌の凹みスタディ》を見ながら2階に上がると、SCART×SIAFラボ×Panoramatiksによる「都市と自然をめぐるラボラトリー」がある。

展示空間の床面には札幌を中心とした世界地図があしらわれており、点在するモニターにはSIAFが数年をかけて札幌の雪についてのリサーチした結果がビジュアルで表現されている。その地域で冬季に降雪した雪を夏季にオブジェとして展示する「除雪彫刻」や、降雪量のデータ展示など、雪にまつわる状況を可視化するための試みを実施。また、雪と共生するための技術や思考のリサーチ結果も展開されている。

未来劇場(東1丁目劇場施設)

SCARTSのほど近く、かつて劇団四季の劇場施設だった東1丁目劇場施設は「100年後」をテーマにしている。かつての劇場は、100年後の世界を思考し来るべき危機に備えるため、アーティストの作品を構成した「未来劇場」となっている。

劇場を会場としているが、本展は来場者を最初に客席に向かわせない構成で、舞台袖に向かう通路から展示は始まる。通路にはKOMAKUSによる音と空間による作品《ウコウㇰ》によって「タイムトラベル」が表現されており、ここを抜ければチェ・ウラムによる《穴の守護者》《無限の穴》《素敵に枯れていきたい、君と。》の3作品によって構築された100年後の「未来の風景」=ステージへとたどり着く。

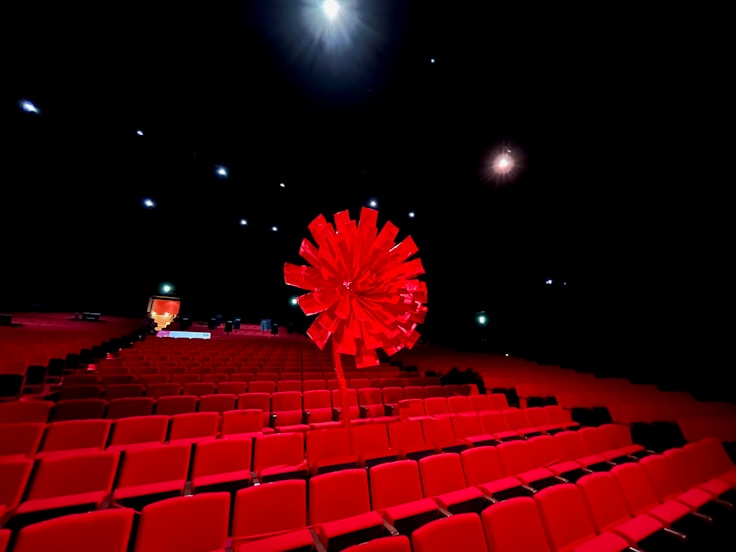

ステージでは上空の《素敵に枯れていきたい、君と。》から巨大な花びらが降り注ぎ、《穴の守護者》は滅びゆく生き物のように金属の体を横たえゆっくりと動いてる。そして《無限の穴》を覗き込めば、どこまでも地下に降りていってしまうかのような感覚を覚えるはずだ。この場所にどのような未来の姿を見るのかは鑑賞者によって様々だろう。

この《無限の穴》の中へと入るように、観客はステージ下の奈落へと誘導される。この奈落は「時空の錬金術」と名打たれており、100年後の世界でも変わらないものを表現。ここでは後藤映則と青木美歌の作品が展示されている。

後藤の作品《In motion》は回転する物体に光を当てることで歩む人の姿を浮かび上がらせた作品。そして青木の《Starting from light coming back to light》は、粘菌やバクテリアといった小さいながらも太古の昔から紡がれてきた生命を繊細なガラスで表現した作品だ。100年後の未来において、生命と人間の営みはいかなるかたちで存在するのか、両作家の作品から考えたい。

ふたたびステージに戻ると、エイミー・カール、中里唯馬、デガ・ブレイン+ジュリアン、オリヴァー+ベングト・ショーレン、長谷川愛、シン・リウ、スーパーフラックスによる作品が展示されている。ここでは「100年後の物語」と題し「100年後の人間たちが何をしているのか」という問いが発せられている。

なかでも人間の生と死を未来のテクノロジーから考えるエイミー・カールの作品《存在の谷からのエコー》は、情報化社会の行末を考えさせる作品だ。展示室に入った鑑賞者の身体や表情といった情報は瞬時にトラッキングされ、イメージ化される。生命の死を超えて残り続ける情報を示唆することで、死とは何かを問いかける作品だ。

ほかにも、100年後にむけて現在の危機に目を向ける「今ある危機」をテーマとした作品として、ジョヴァンニ・ベッティ+カタリーナ・フレック、キャシー・ジェトニル=キジナー+アカ・二ワイアナ、国松希根太、クアヨラ、ワビサビによる作品がステージに展示されている。

国松希根太《WORMHOLE》は、北海道の様々な場所にある長い歳月を行きてきた巨木の穴に着目した作品。ワビサビの《LAST SNOW》は世界で初めて人工雪をつくり出すことに成功した中谷宇吉郎を紹介する展示となっており、北海道という土地や、雪という現象から現代における危機を読み解く構成となっている。

そして客席の中央にある赤い大きな花、チェの《Red》が、この危機についてじっくりと考えるための場としての客席「未来ラボ」に観客を誘う。

「未来ラボ」では未来を思考するための実践として、h.o、ワコム、フジ森による体験型の作品を展示。AIと手紙をやり取りしたり、絵を描いたり、自分だけの雪の結晶をつくり投影したりと、ここまで見てきた作品を通して感じたことを来場者が自由に表現し、考えることができる。

このように「未来劇場」の展示は、確固たるストーリーに沿って作品が展示されており、芸術祭のコンセプトを明瞭に体感できる場となっている。

北海道立近代美術館

道内最大級の美術館である北海道立近代美術館。ここでは「100年前」をテーマに、現在から100年前となる1924年から現在にいたるまでを思考する展覧会「1924-2024 FRAGILE[こわれもの注意]」が開催されている。

タイトルにある「FRAGILE」は美術作品の輸送の現場でよく使われる言葉で、「壊れやすい」「もろい」などを指す。本展では傷つきやすいものでありながら、歴史のなかで様々に評価され、現在まで受け継がれてきた美術そのものについて考える。

会場では同館収蔵作品とともに現存作家たちの新作が、「ひろがる」「ゆだねる」「シンプルに」「つながる」という、1924年から始まる4つの時間軸のなかに位置づけながら展示される。

「ひろがる」は1924年の南満州の租借権延長やアメリカの排日移民法の成立から時間軸を始める。植民地を含めた外部への拡大政策や移民や民族問題といった、いまなお世界で課題となっている問題に着目し、作品が展示されている。

会場で展示されている俣野第四郎《ハルビン風景》と上野山清貢《とかげを弄び夢見る島の乙女》は、ともに北海道出身の画家の作品であり、1924年に描かれた。前者は満州に、後者は南洋諸島に目を向けて描かれているが、これは日本の当時の外交政策とも呼応する。画家たちの外に向けた視線もまた、こうした情勢とは無関係ではなかったことがよくわかる。

ほかにも「ひろがる」のテーマに沿って、太平洋戦争で中断していた北海道における重要な産業である北洋漁業を撮影した平野禎邦の写真や、遠いアフガニスタン・バーミヤンでのタリバン政権による石仏破壊に心を痛めて制作した阿部典英の作品などを展示する。

また、「ひろがる」をテーマとした新作としては、ガラス同士の接触により凍てつく林のような空間をつくり出す、行武治美の作品も展示されている。

「ゆだねる」は、1924年のアンドレ・ブルトンによる『シュルレアリスム宣言』から始まる時間軸だ。無意識からの表出に創造性をゆだねるシュルレアリスムの誕生を出発点に、ジュアン・ミロ、難波田龍起、李禹煥といった前衛的な作家の作品が並ぶ。

「ゆだねる」のテーマに沿う現存作家の作品としては、宮田彩加の《MRI SM20110908》に注目したい。家庭用コンピューターミシンの刺繍データをプログラミングし、そこにバグを生じさせ「ゆだねる」ことで、支持体のない刺繍作品を制作している宮田。今回は自身のMRI画像をモチーフにした作品が展示されている。

「シンプルに」の時間軸は、オランダの「デ・ステイル」グループによるモダニズム運動の成果として1924年に完成した、リートフェルトの設計による《シュレーダー邸》を手がかりとする。この「シンプルに」では20世紀において様々に受け継がれていった抽象表現やデザインとして、ブリジット・ライリーやジョセフ・アルバース、スタニスラフ・リベンスキー、杉山留美子らの作品を展示。

最後に「つながる」の時間軸を紹介したい。1923年に発生した関東大震災は近代の大都市における未曾有の大災害だった。その復興のために行われたのが東京帝国大学の学生による社会的救援事業「セツルメント運動」で、1924年には今和次郎の設計による「セツルメントハウス」が完成した。この時間軸ではこの「セツルメントハウス」から、自然と対峙する人間同士のつながり、そして人間と自然のつながりについての歴史を辿っていく。

ここでは、カナダ・ベイカーレイクでテキスタイル制作が奨励されたことにより誕生したイヌイットたちの生活が記録された壁掛けや、旭山動物園の飼育員として絵画を描き始めたあべ弘士の絵画を展示。両者の作品からは、自然と人間との生き生きとしたつながりを見ることができる。

また「つながる」の現代作家としては石井享の作品を紹介。フィルムカメラによって撮影した東京の風景をデジタル加工することで制作した「現代の浮世絵」が展示されている。

テーマ別に100年という時間軸を引き、現代作家とともに展示することで、北海道立近代美術館の持つ多様なアーカイヴの価値を改めて感じられる展覧会となっている。

モエレ沼公園

イサム・ノグチの設計として広く知られているモエレ沼公園も本芸術祭の会場となっている。同公園を象徴するガラスのピラミッドでは、脇田玲、「未来の札幌の運動会をつくる」、ユッシ・アンジェスレヴァ+AATBの3つの展示が行われている。

脇田はかつてゴミ処理場だった場所の地形を改良して造成されたモエレ沼公園の成り立ちに着目。数十億年の時間のなかで有機的に変化する大地という、人間の時間軸ではとらえられないダイナミズムを、音と映像による《Over Billions of Years》によって表現した。

本作にはNHK放送技術研究所が関わっている。8Kの映像とともに、128個のスピーカーで構成されたラインアレースピーカーによって、鑑賞者の内部に直接音が届くような空間を構築。「あえて直接的に描かないことで描きたいことを表現しようとした」と脇田が語るように、鑑賞者が地球の歴史の一端を自身の身体で感じ取ることによって、作品には不在であった「人間」を意識することになるだろう。

ピラミッドの2階では、「未来の札幌の運動会をつくる」の展示が行われている。一般社団法人運動会協会か2014年から各地で開催している「未来の運動会をつくるプロジェクト」は、ICT技術を使って新たなスポーツ競技を考案し、スポーツの未来やスポーツとは何かを思考するプロジェクトだ。

本プロジェクトの一環として、ここモエレ沼公園では会期終了直前の2月24日に未来の運動会を開催。この開催に向けた本スペースでは、運動会の歴史や同プロジェクトの歴史を展示するとともに、これまでに考案されてきた未来の競技を実際に体験することができる。

光のピラミッドは夏季の冷房として使用するために雪を貯めておく巨大な雪貯蔵庫を地下に有する。この貯蔵庫ではユッシ・アンジェスレヴァ+AATBが《Pinnannousu》が展示されている。

貯蔵庫のなかにはロボットアームが設置され、氷塊を加工し続けている。加工されていく氷は光で照らされることで、レンズのように壁面にその姿を映し、さらに湖の氷が溶ける音をフィールドレコーディングした音が流れる。この場所では多くの人が、現在進行する地球温暖化について思いを馳せることになるだろう。

他地域からの観光客にとっては、冬季に訪れる機会が少ないモエレ沼公園だが、美術作品がインストールされることによって、新たな価値が加えられている。

初の冬季開催となった本芸術祭の作品を見る際には、雪に覆われ路面が凍結した札幌の街を移動することになる。平原を切り開き近代とともに発展したこの都市は、雪という自然とときに対峙し、ときに共生してきた歴史を持つ。実地でこの街の冬を体験し、その体験を作品と呼応させることで、自然と人間のこれからの100年を考える。そんな芸術祭が始まった。