線形のなかに入り込む体験。中尾拓哉が見た、「ゆらぎ ブリジット・ライリーの絵画」展

「オプ・アート」の代表的な作家として知られるブリジット・ライリー。その日本では38年ぶりとなる美術館個展が、DIC川村記念美術館で開催されている。60年代の作品から近作までが揃う本展を、美術評論家で『マルセル・デュシャンとチェス』の筆者である中尾拓哉がレビューする。

「ゆらぎ ブリジット・ライリーの絵画」展 線形、非線形の 中尾拓哉 評

ブリジット・ライリーの回顧展が日本で38年ぶりに、DIC川村記念美術館で開催された。曲がりくねった舗道、風に揺れる針葉樹、野鳥の泳ぐ池の傍を歩きながら、展覧会へと向かう。入り口にはライリーの言葉が、「知覚は私たちの認識を組み立てる。人間であるとはどういうことか、そして、生きるとはどういうことかを」と記される。

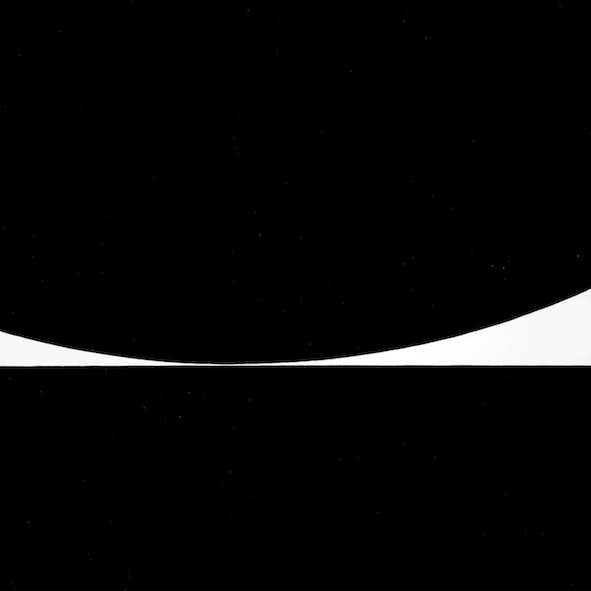

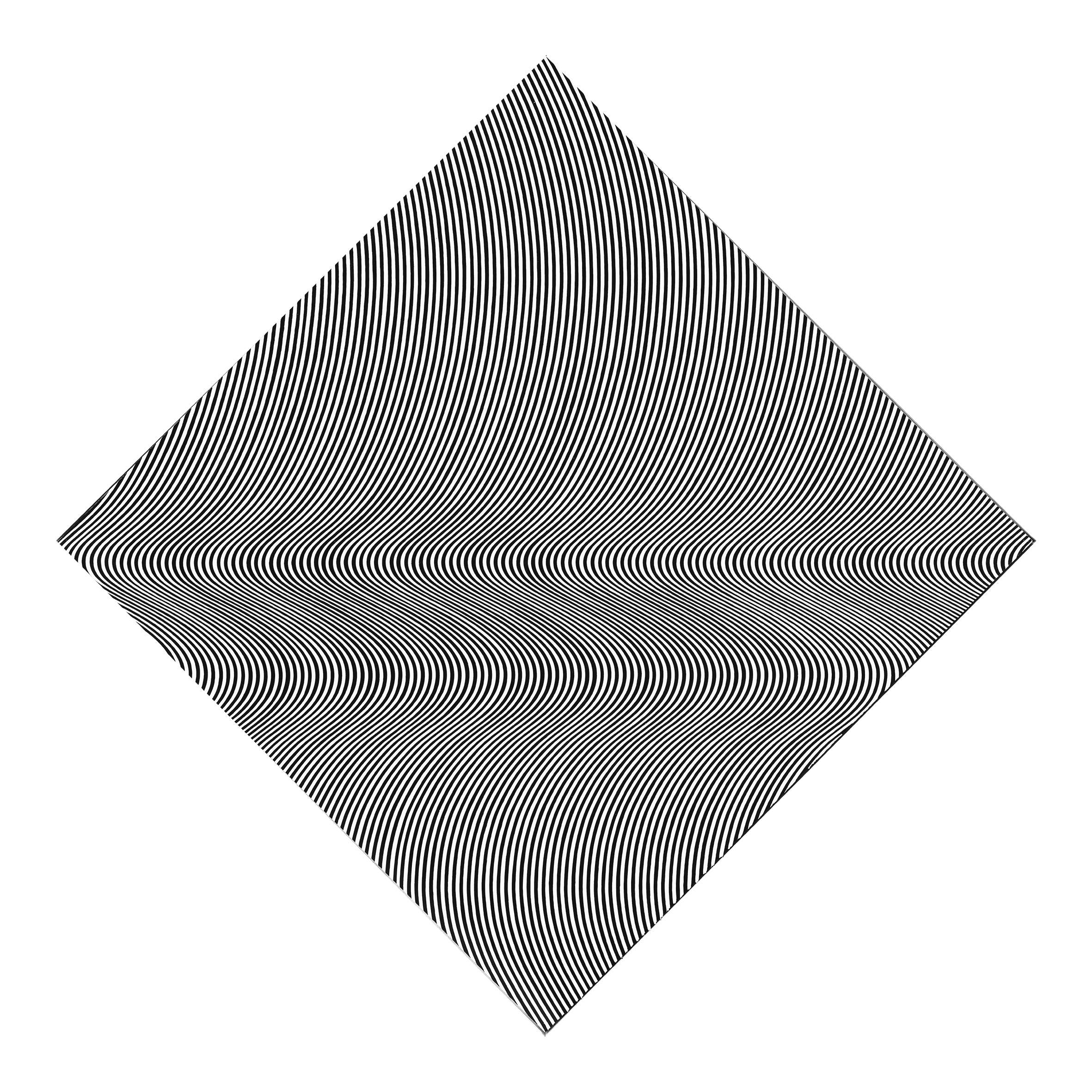

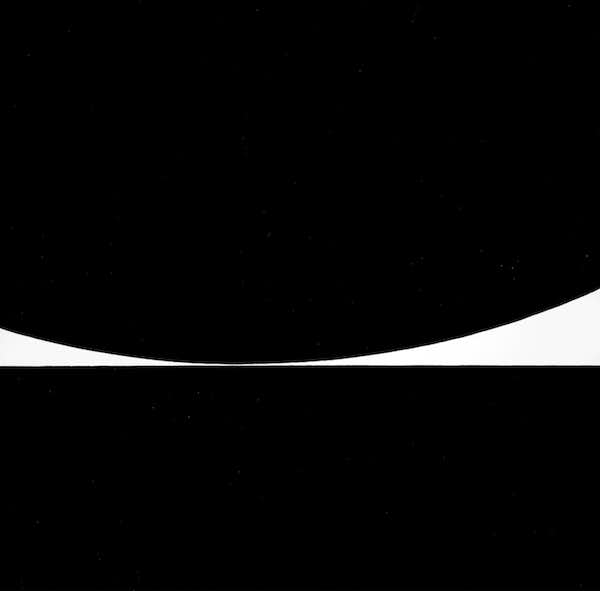

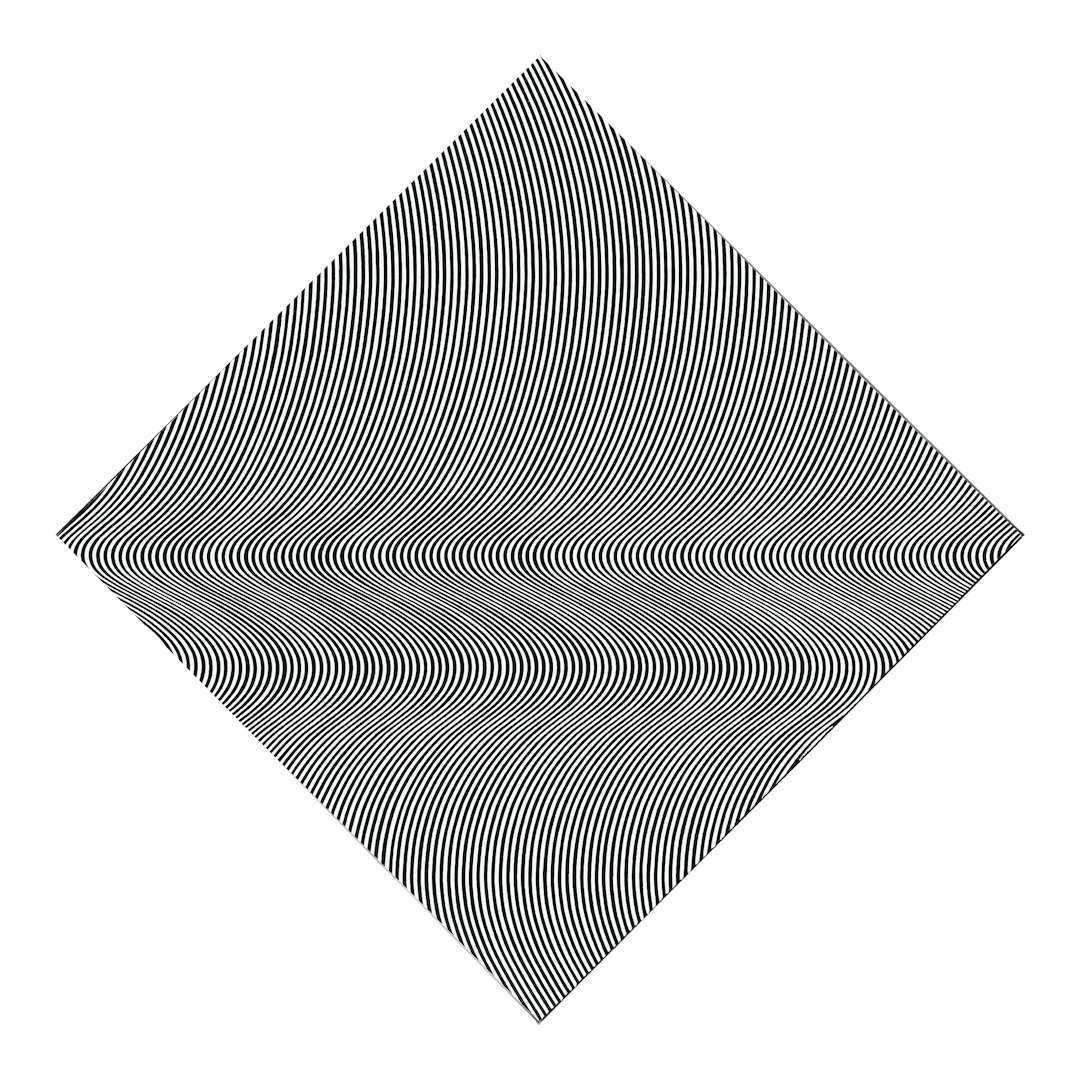

1枚目の絵画《接吻》は、出品作のなかでもっとも古いもののひとつであり、「キス」をするように、画面中央下に引かれた水平線、そこへと落ちてくるような曲線、そしてそれらの線が触れそうで触れない、2つの面が描かれている。これらの要素は、本展の起点となる。「カーブ」と分類された最初の展示では、白と黒の線が波打ち、織り成された面と、それらに加えられた灰色がなだらかに色彩へと変化し、「ゆらぎ」をもたらす。線が連続することで生まれる面、という2つの次元は、ライリーの絵画を形成するものにほかならない。そしてその線形の前で鑑賞者は、モアレのように目の中でうごめく、もうひとつの極薄い次元を「視る」ことになる。線形の反復は平面の外側でちらつき、わずかながら立体的に浮かび上がってくる。

マルセル・デュシャンの「オプ・アートはまさに網膜的である」という言葉がふと脳裏をよぎる。この発言がなされた1966年は、錯視効果に焦点を当て、ライリーの作品もまた中心的に取り上げられた展覧会「レスポンシヴ・アイ(応答する眼)」がニューヨーク近代美術館で開催された翌年であった。デュシャンは絵画が「網膜的」であることを批判し、「頭脳的」であるべきだと説いたが、しかし「オプ(ティカル)・アート」(「ポップ・アート」に掛けられている)と呼ばれたライリーの絵画は、いわゆる錯視効果と自然に結びつく「網膜的」という範疇にとどまるものではない。むしろ、その緻密に調整されたかたちから感知される絵画空間のうねりによって、網膜と頭脳は直結し、互いに振動する。デュシャンが1920年代より行っていた、線形を回転させ、立体的な錯視効果をもたらす光学実験は、作品をレディメイドと同様、芸術の枠組みにとどまらず産業技術のそれへとずらす意図を持ち、それらは(彼自身の監修のもと)59年には「精密光学(Precision Optics)」とカテゴライズされていた。そもそも、彼による絵画の描画行為からレディメイドの選択行為への移行をたどるならば、光学理論にもとづきスーラが絵画における筆触を、既製品のチューブ絵具の選択として点描へと移行させていたこととも無関係ではなかった。ライリーの線形は彼女の意図とは違い、服飾などの大量生産品へと転用されたが、何よりもこれらの視覚のコード化と対象の非人間化は同一線上にあり、ともに新しい次元の創出へと向けられていたのである。

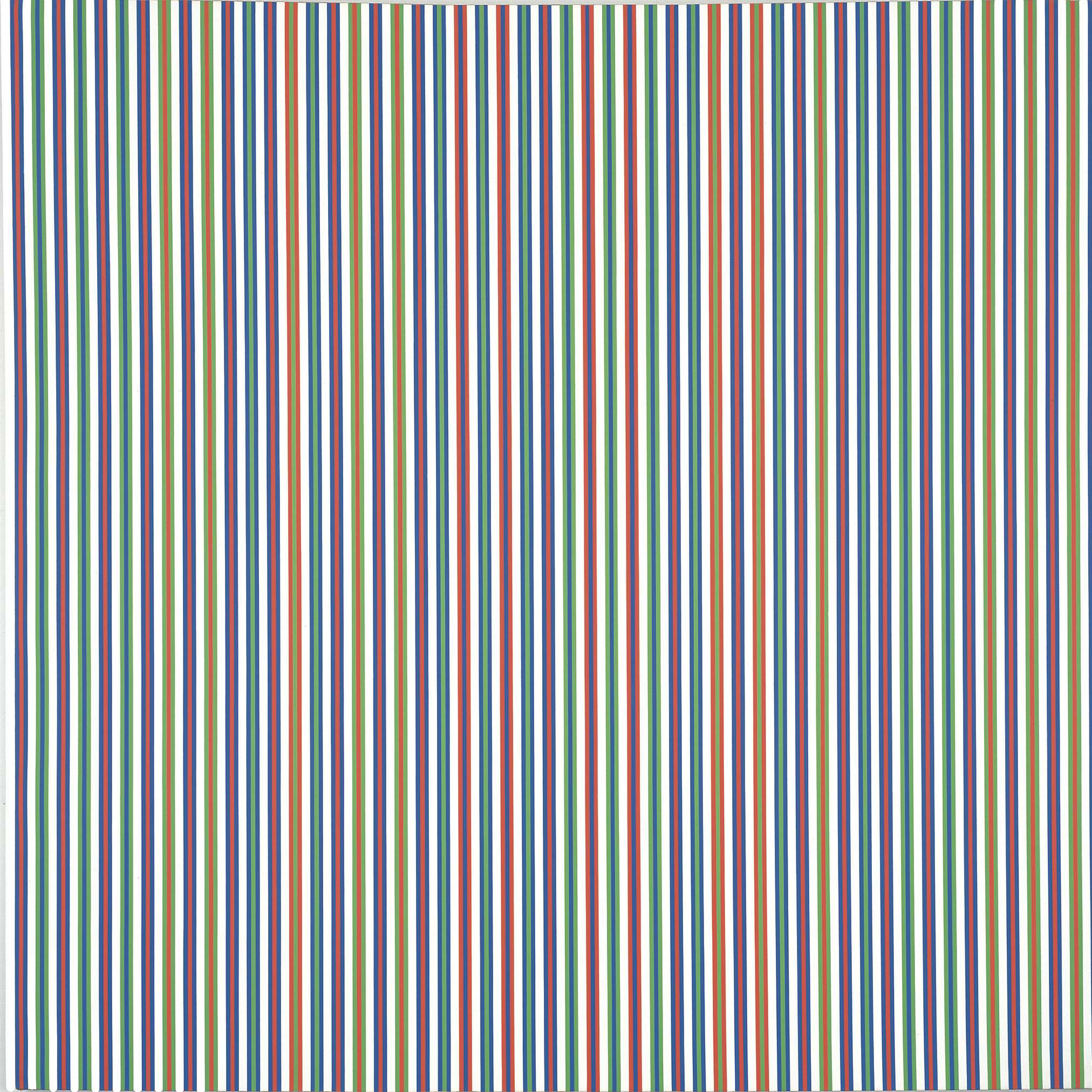

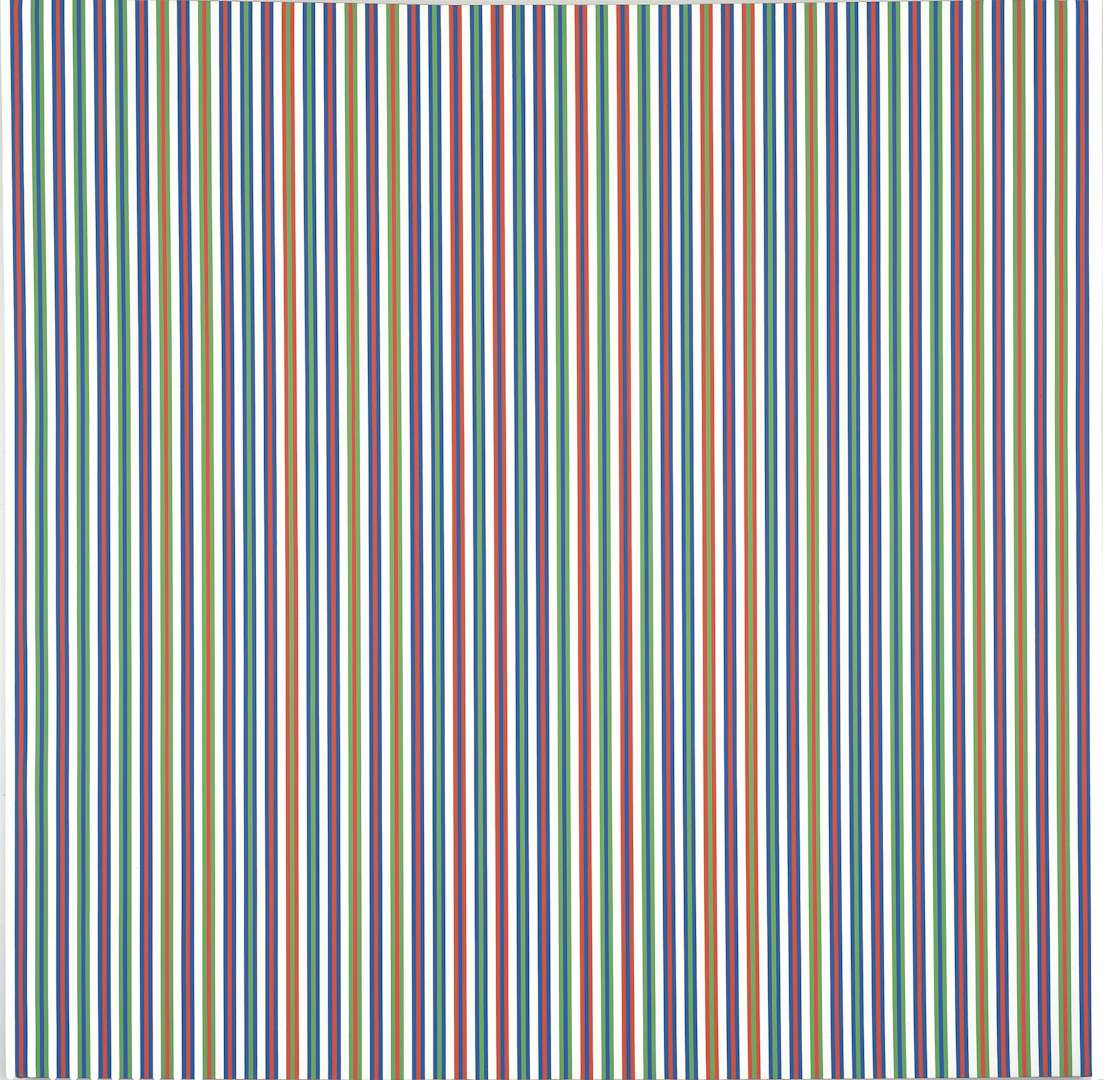

ライリーは、スーラが探求した目の中で色彩が混じり、原色の鮮やかさをもたらす視覚混合の光学理論をラディカルに発展させた。「ストライプ」と分類された次の展示では、水平、あるいは垂直方向へと伸びていく色彩の帯が、その順序を入れ替え、分離したまま反応し合う。ここでも線形は、視覚のなかで混じり「ゆらぎ」となるが、そうした生体反応の向こうで隣接する色彩の共鳴をとらえるならば、記号となったスコアからのように、分離—結合される色の歌を「聴く」ことになる。ライリーの絵画は、網膜の上に光を集め、その線形のパターンは肉体の内側にまで強く響き、まぶたの裏側を呼応させる。

「ダイアグナル」と分類された最後の展示では、色彩の線形が斜線となり、面へと移る。問題となるのは、色彩の接触のなかに消えたカーブ、ストライプ、ダイアグナルの境界線の総合である。そこで、キャンバスから引き離され、直接壁面に描かれた壁画の前に「立つ」と、残像、すなわち鑑賞者は制作者が実際に描画していた現場と接触し、足の裏から身体感覚を通じてつながる。ライリーの「知覚は私たちの認識を組み立てる」という言葉に記されていたように、知覚が認識を「組み立てる」、その間に彼女の造形がある。

今では感覚に導かれ、感覚が求める関係性を手がかりに、造形組織(plastic fabric)を作り出そうと努めています。その場にふさわしく感覚を順応させる以外には、存在理由のないような造形組織を。(*)

壁画の前に「立つ」と、「キス」をするように描かれていた、曲線と水平線、その基準線の広がりが自身へと触れてくるような感覚が生じる。それぞれの作品の内部にある線形は照応し、「カーブ」(作品は曲がり角のある展示空間に配されている)、「ストライプ」(作品は立方体状の展示空間に配されている)、「ダイアグナル」(作品は斜めに動線を持つ展示空間に配されている)と、それぞれの分類もまた並列し、展示空間そのものが束となり、ライリーの線形のなかにいることに気づく。

網膜から脳に伝わる光学(オプティック)現象と、脳がまぶたの裏に光を生み出す内視(エントプティック)現象の狭間に入り込み、あふれ出す線形にライリーの造形がある。そのとき、かつて開かれた窓であった絵画が光のフィルターとなり、チューブ絵具の原色となり、そして色の名となり、頭脳へと接続する、という向きではなく、逆転し壁画へ、いや、非線形の、生じては消える束の間の波のように、夏の匂いへと重なる。路のカーブ、木立のストライプ、水面のダイアグナル。

脚注

*——ブリジット・ライリーへのロバート・クディエルカによる1990年のインタビューより。『ゆらぎ ブリジット・ライリーの絵画』DIC川村記念美術館、2018年、180頁