「ひととひと」は、アーティストの工藤春香、神谷絢栄、ジン・ヨウル、リサーチャーの高橋ひかりからなるコレクティブだ。これまでメンバーによる非公開勉強会や、ゲストを招いての公開勉強会「with meeting」を通して、性犯罪の背景にある社会的構造や、国内外の美術業界におけるジェンダー・ギャップについての対話・発信を続けてきた。今年5月には、コレクティブとして初となる展覧会「女が5人集まれば皿が割れる」を開催。現在のメンバーである4人に、「おしゃべり」を通じて見えてきた、アートとジェンダーを取りまく現状について聞いた。

自分たちでつくる学びの場

──「ひととひと」は2017年に結成されたということですが、まずはみなさんが集まった経緯を教えてください。

工藤 2017年頃に、私が元々知り合いだった画家の内田百合香さんから「美術業界の性被害について何か行動できないか」と話をもらったのがきっかけでした。

神谷 私は内田さんとTwitterで知り合いました。私自身が性暴力被害に遭ったことが内田さんの耳にも届いていて、どこかのタイミングでDMをもらったんです。やりとりするなかで救われることも多く、内田さんを通じて工藤さんとも出会いました。

工藤 そこから一緒に勉強できる仲間を増やそうということで、私が作家活動のほかにアートスペースの運営や執筆にも関わっていた高橋さんに、神谷さんが多摩美術大学の同級生だったジンさんに声をかけました。

高橋 私は誘われるまで、そこまでフェミニズムに関心があるわけではありませんでした。ただ、歴史や政治をテーマにした作品や芸術祭には興味があったので、その一環として自分の考えを広げてみようと思い参加しました。

ジン そのときは日本軍慰安婦問題に関心があり、同時に恋愛や家族との関係のなかでいろいろな疑問を感じていました。個人的なことから社会的なことまで、自分のなかのフェミニズムに対する曖昧さを言葉にしてみたいと思っていました。

工藤 メンバーが集まってからは、月何回かカフェに集まってお茶会をしていました。議題を持ってきても結局「こんなことがあったんだけど、どう思う?」というおしゃべりになっていて、それがとても重要な時間だったと思います。19年からは、それぞれが興味のあることを調べて発表する非公開勉強会を始めました。

──非公開勉強会では性犯罪と法律といったテーマも扱われていますが、なかなか専門的な知識がないと踏み込むのが難しい部分もありそうです。

工藤 勉強会では、はじめに法律とジェンダーという大きなテーマを設定して担当を割り振りました。私と内田さん、そして実際に告訴をした経験もある神谷さんは、性犯罪が現在の法律でどのように扱われているのかをリサーチしました。高橋さんは1990年代にジェンダー関連の展覧会や美術史学をめぐって起こった「ジェンダー論争」について、ジンさんは韓国の美人画における女性表象の歴史的な変遷について発表してくれました。

また、非公開勉強会ではわからなかったことを専門家の方に聞く機会として、公開の「with meeting」を開催しています。1回目は性犯罪被害者の支援を行っている弁護士の上谷さくら先生に、加害者の更生や被害者の救済制度について伺いました。2回目はアーティストの嶋田美子さんを招き、日本のアートとジェンダー、政治、そして表現の自由について、自作の解説とともにお話いただきました。

──公開の活動では、ほかのコレクティブなどと関わる機会もありますか?

工藤 コレクティブとしては、昨年から「アートマネージャー・ラボ」と共同で、アートとハラスメントについて考える講座のシリーズを行っています。法律、カウンセリング、労働組合などかなり実践的な内容を扱ってきて、あと2回ほど開催する予定です。

神谷 直近では、増田麻耶さんと小林亜伽里さんが共同編集長を務めるフェミニスト批評誌『i+med(i/e)a』の刊行に伴うトークイベントにも参加しましたね。高橋さんは、7月に長倉友紀子さんと渡辺泰子さんによる「Timeline Project」(美術史を中心に「女性アーティスト」の活動を可視化するプロジェクト)のPodcastでもお話されています。

ジン 私は昨年多摩美を卒業してからソウルに戻り、日本と韓国で批評家として活動する紺野優希さんに、両国の美術シーンにおけるフェミニズムについてインタビューをしました。これから「ひととひと」のnoteで公開する予定です。

──韓国では近年、女性の生き方を描く映画やドラマ、文学が多く制作されているという印象があります。ソウルにいらっしゃるジンさんから見て、美術界におけるジェンダー・バランスや、フェミニズムの状況はいかがですか。

ジン 韓国の美術界では日本よりも早くフェミニズムの動きがあり、それが安定した段階に入ったと思います。同世代のアーティストにはあえてフェミニストを公言しない人も多く、若手作家はある意味でカジュアルにジェンダーに関する問題を受け止めているようです。2019年の「今年の作家賞」(Korea Artist Prize、国立現代美術館とSBS財団の共同運営)では4名の候補が全員女性だったので、時代が確実に変わっていることを実感しました。

工藤 企業の経営陣や美術館の館長は、韓国でもいまだ男性が多くを占めますが、女性作家を評価している。その判断には、日本と大きな差がありますね。

声を出すことで置かれた立場に気づく

──みなさんはコレクティブとして具体的なテーマについてリサーチし、実際に使える情報を発信されてきました。いっぽうで作品を制作するときには、また違った視点や方法も必要になってくると思います。「ひととひと」の活動からそれぞれの制作にどのようなフィードバックがありましたか?

神谷 私にとっては、まずみんなで「話す」ことがとても大きかったです。それまで自分が受けた被害のことは誰にも話せなかったんですが、内田さんやメンバーとお茶会をするなかで、話せる人がいるとわかった。そこから構造的なおかしさに目が向くようになりました。性犯罪の被害者は「断れないのが悪い」「ついていくのが悪い」とその原因を押し付けられ、責められることが多いですが、法律を学ぶことで、構造的に差別があるということに気づきました。周囲の連帯できる人と勉強することがエンパワメントになったと感じています。自分の被害ともう一度向き合うことで制作した作品は、「ひととひと」の活動がなければできなかったものでした。

「語り手」と「聞き手」の共同作業を通して被害の経験を語る試み

高橋 神谷さんや内田さんのお話を聞いたとき、衝撃を受けました。本当に深刻な問題がすぐそばで起きていると実感すると同時に、自分が無意識のうちになかったことにしていた違和感にも気づかされました。

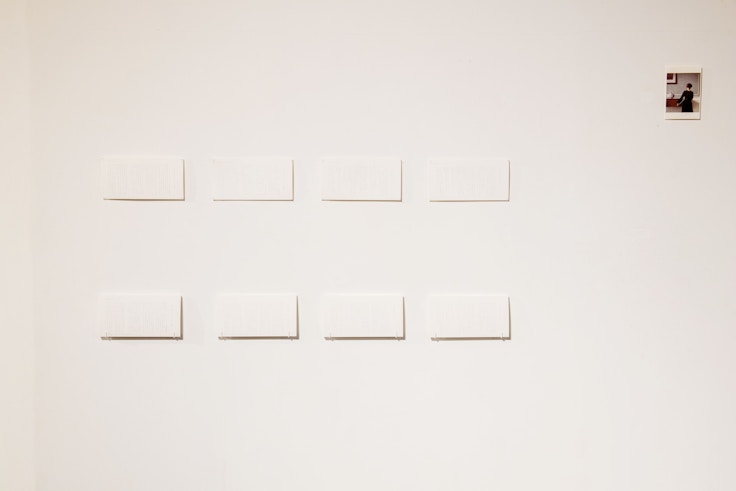

その次に「発信する」というステップがありますが、おかしいことをおかしい、と言うのにはなかなか勇気がいります。ですが、「ひととひと」で学び議論を深めていくなかで、ひとりのフェミニストとして発信することに不安や抵抗がなくなりました。日常的な気づきを友達や家族と自然に共有できるようになったのが、活動で得られた一番大きなものだなと感じます。展覧会ではテキストをハガキのかたちで発表しましたが、それもいろいろな人の言葉を共有できる場所になれば、という思いからです。

ジン 日本のフェミニストたちの意見に共感するいっぽう、韓国では主にネット上の若い世代に過激な人が多く、化粧をしただけで「フェミニストじゃない」と言われることもあります。家族や恋人が求める女性像があれば、フェミニストが求める女性像もある。こうした抑圧には疑問を感じていましたが、「ひととひと」の活動を通して、誰かが求めるものではなく、まず個人の声を自然に受け入れることの重要性を改めて感じました。制作でも、理想的とされるフェミニストの姿から離れて、まずは自分の言いたいことを言おうと思えました。

ジェンダーにまつわる出来事をハガキにつづったエッセイシリーズで、1枚ずつ持ち帰ることができる

撮影=工藤真衣子

個人的な領域で起きているコロニアリズムについて考えながら制作したという

工藤 私も20代の頃、長期にわたってセクハラ・パワハラを受けていた経験があります。自分を責める気持ちがありましたが、神谷さんがおっしゃったように、悪いのは自分ではなくて構造の側だとわかった。そこでようやく自分が救われたような気がして、当時何も発信できなかったことへの反省の気持ちもあって活動を続けています。

私はこれまで、社会で被差別的な⽴場に置かれた⼈々に作品のなかで焦点を当ててきましたが、自分自身も被差別的な立場にあるということをどうしても認められなかったんですね。でも、勉強会を通してそのことにあらためて気づかされました。だからこそ、最近は子どもをもつ母親として、”母親”が社会のどのような立場にあるのか、それが政治的にどう扱われてきたのかを題材にしています。これは「ひととひと」の活動を通して、自分の立場を客観的に見ることができたからこそ実現した作品だったと思います。

「日本茜」と「ホウセンカ染め」というふたつの「染め」をキーワードに、女性として生きることを歴史的・個人的な視点でとらえた

いまできることは草の根運動と教育

──人権やジェンダーの問題については教育がとても重要ですが、日本ではそのための仕組みが十分とはいえないのが現状です。とくに美術大学等ではいまだ女性教員が少なく、セクハラ・パワハラも後を絶ちませんが、どのような機能が必要なのでしょうか。

神谷 いまフェミニズムに関する講座はたくさん開かれていて、私もそこで多くの人と知り合いました。大学でジェンダーに関する授業をつくるべきなのはもちろんですが、外部に学ぶ場があるにも関わらず、情報が行き渡っていないと感じます。少しでも興味を持って調べれば出てくることなので、そういう人が増えていけばさらに活気づいていくはず。そのための素地はすでにあるのではないでしょうか。

工藤 私は20年近く前に藝大の油絵科に通っていましたが、学生は女子ばかりなのに、教員はほとんど男性。講評でセクハラ的な発言が出るのも当たり前で、学生もセクハラをされていることに気づけないという状態でした。いまはEGSA JAPANがジェンダー/セクシュアリティ教育の普及・啓発活動を行っていますが、本当に大学のなかでそういった授業を必修にしなければいけない。男性だけでなく女性も、意識しないとまったく見えてこない世界があるということです。

高橋 EGSA JAPANの活動のポイントは、「教員を教育する」ことにありますよね。教える立場が絶対的なわけではなく、教員が身につけるべき価値観も時代とともに変化する。だからこそ、つねに一緒に学んでいくべきだと思います。

ジン 韓国は日本に比べて芸大・美大の数が少なく、ほとんどが総合大学のなかの美術学科として存在しています。なので、美術以外にもジェンダーや文学など、一般教養の授業を取る必要があるんです。そこが日本の美術大学との大きな違いだと思います。

工藤 その話を聞いて衝撃を受けました。アーティストも美術の世界に閉じこもるだけでなく、より多くのことを学ぶべきですよね。それから教育に加えて、とにかく違和感を表明することも重要です。表立った活動をしなくても、「これおかしいよね」と口に出すと自然に連帯するし、それがじわじわと社会に伝わっていく。気になったトピックに気軽に参加して発信するのが、いま個人としてできることだと思います。

──ジェンダーやフェミニズムの問題について考えるとき、おのずと文学や哲学にも接近していきますが、多くの学びの可能性があれば視野が広がります。それと並行して、自分たちの実感を声に出していくことも大切だということですね。

高橋 フェミニズムの歴史は「第何波」という言い方で波に例えられますが、それは裏を返せば、波が引いたときにバックラッシュが起きるということでもあります。議論が白熱するぶん、後退もしやすい。そうならないためには、継続して多くの人が話せる場が存在することが何よりも大事ですよね。

デンマークには、ジェンダーに関する展示を行う女性博物館があります。例えば習い事のユニフォームや服装に使われる色の変遷など、時系列で女性の年齢ごとにジェンダーの表象を追っているんです。子どもから大人まで見やすく、身近な疑問をあらためて考えさせるような展示になっていました。会話のきっかけとして、そして歴史や記憶を継承する場所として、ミュージアムの役割はまだまだあるのではないかと思っています。

工藤 それを見て知識を持った人が社会に出れば、ほかの人に伝えて輪を広げていくことができますよね。私は中学校の美術の講師をしていますが、いまだに公立の教育現場では男子と女子の名簿が別になっていて、男子が先で女子が後なんです。小さい問題に思えても、それが繰り返されると「女子は2番手」という意識が刷り込まれてしまう。なので私は毎回、男子と女子の代表にじゃんけんをしてもらって、勝ったほうの性別から名前を呼ぶようにしています。「いま当たり前になっていることも考えてみていいんだよ」と少しずつ伝えることで、社会に出てからも、不当な扱いを受けたときに自分から話せるようになると思っています。「それってどうなの?」ということを、みんなの口でどんどん広めていくことができる。

神谷 その話にはとても共感します。私も、友達と話しているときにちょっと疑問を差し込んでみたり、面白かったフェミニズムの本を紹介したり。興味を持った子が気軽に買ってくれることもあって、それが大きな出会いになるかもしれないですよね。これがおしゃべりの効果なのかもしれません。

工藤 草の根運動がどんどん広まっていけば、教育の整備が進み、大きい博物館ができるまでになるかもしれない。いま私たちにできることは、個人としての行動と連帯を同時並行してやっていくことだと思います。