7月7日発売の『美術手帖』2021年8月号は、「女性たちの美術史──フェミニズム、ジェンダーの視点から見直す戦後現代美術」特集。

近年「女性アーティスト」の再評価が世界的に進み、今年は国内でも、森美術館「アナザーエナジー展」や、新潟・大阪・東京の3つの美術館を巡回する「Viva Video! 久保田成子展」など、女性作家に焦点をあてた展覧会が続々と開催されている。

本特集は、フェミニズムやジェンダーの視点から戦後美術史に介入し、「女性作家」を新たな方法で記述することを目指したもの。美術史は歴史的に白人男性中心主義的な視点で編まれたものが“主流”“正典”とされてきたが、特集ではそれらとは異なる視座や方法を提示し、これまで周縁化されることが多かった「女性作家」を紹介する。

特集のメインパートを成す14組の作家論では、アーティストたちの作品とその独自性、作家としての戦略や足跡を解説。主に取り上げられているのは、日本にルーツを持ち、「前衛」の時代に新たな芸術を模索した1920〜40年代生まれの作家たちだ。

例えば「具体美術協会」で活動した田中敦子や山崎つる子、「アナザーエナジー展」に参加している三島喜美代や宮本和子、日本では約30年ぶりとなる大規模個展が開催中の久保田成子など。活動当時に注目を集めたものの、その後作家としての仕事がほとんど忘れ去られたり、功績に比べて十分な評価がなされてこなかった作家も多い。また女性作家たちは、芸術家グループの“紅一点”や著名作家の“パートナー”という付属的な存在として扱われることもしばしばあったという。

また、1950〜80年代生まれの作家数組の解説と、世代を縦断する論考を併せて掲載し、問題意識を現代へと接続する。

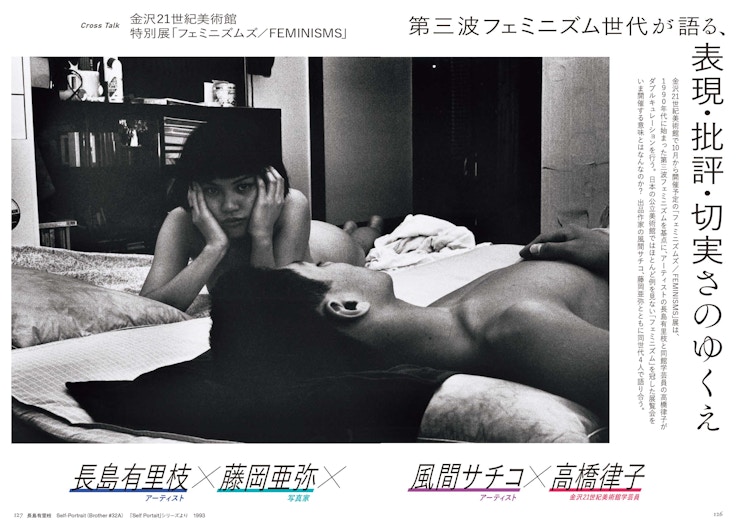

さらに、金沢21世紀美術館で10月より開催予定の「フェミニズムズ/FEMINISMS」展でキュレーションを務める長島有里枝、高橋律子、参加作家の藤岡亜弥、風間サチコの座談会を敢行。同世代の4人が、「第三波フェミニズム」や自身の創作、経験などについて語り合う。

加えて、フェミニズム美術史の先駆者として知られる、美術史家・批評家のグリゼルダ・ポロックの最新ロングインタビューも収録。

世界のあらゆる場面で、ジェンダー不平等の問題が指摘されている現在。フェミニズムやジェンダー思想は、美術史やアートの世界をどのように変えるのか。独自の方法で社会や芸術と向き合ってきた魅力的な女性作家たちの実践や、創造性とジェンダーをめぐる問題について、じっくり知ることができる特集となっている。