第1章「社会へのまなざし」では、中村の初期作品を展示しつつ、美術という手段を用いながらいかに政治運動へと参画していたのかを振り返る。1951年に上京して日本大学芸術学部へ入学した中村は、前衛美術を通して政治運動へと関わっていく。中村は政治や社会を文学的手法で伝えるルポルタージュを絵画に取り入れ、社会主義リアリズムとはまた異なった「ルポルタージュ絵画」を制作していった。

このルポルタージュ絵画の代表的作品が《砂川五番》といえるだろう。1955年に始まった米軍立川飛行場の基地拡張への反対運動である砂川闘争は、結果的に拡張の中止を勝ち取り、その後の日本の左翼運動のひとつの指標となっていった。中村はこの闘争へと参加しているが、ここで中村は現場のスケッチをもとに構成するルポルタージュ絵画を試み、運動の現場の迫力を芸術を通して伝えることに成功する。

しかし、日本共産党の強い影響下にあった日本美術会が、党の方針転換を受けてこれまでの絵画を否定し始めると、中村はこれに対して批判的立場をとり、ルポルタージュ絵画から離れ、コラージュ作品などを発表するようになった。新聞や写真を素材としたこれらの作品には、社会への問いかけと絵画性とのあいだで実験を続ける、当時の中村の姿勢がよく表れている。

第2章「記憶の中の風景」は、60年安保に代表される政治運動に参加しながら、その敗北を経て「自らの記憶」を絵画における重要な要素として位置づけていく中村の足跡を辿る。

戦後最大規模の政治運動である60年安保闘争に、中村は思想家・吉本隆明率いる「六月行動委員会」の一員として参加していた。しかし、新安保条約は国会で承認され、この敗北は多くの文化人や知識人に行動の変化を求めることになる。例えば吉本はこの敗北の後に、大衆による大量消費社会を論じるかたちで「転向」していくが、中村が傾倒していったのは「自らの記憶」であった。

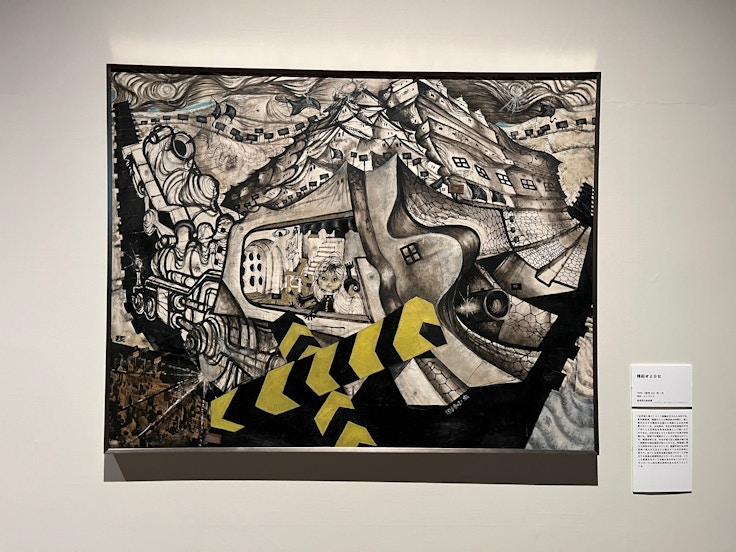

以降の中村は、夏の積乱雲、蒸気機関車の車窓、そして戦争といった幼い日の記憶を、かつて《木枯らしー三方原》(1951)で描かれたような故郷・浜松の三方原台地のだだ広い風景と呼応させながら、観念的な構成によって平面上に表現するようになる。