名古屋市美術館で現代美術家・福田美蘭の個展、特別展「開館35周年記念 福田美蘭―美術って、なに?」が開幕した。会期は11月19日まで。

福田美蘭は1963年東京生まれ。東京藝術大学大学院を修了後、安井賞を最年少で受賞。現在にいたるまで、つねに絵画というメディアと対峙することで、美術の伝統や現代の表象を考察し続けてきた。

本展ではまず「序章」として、福田の作家としてのあり様をイントロダクションとして見せる。この構成について、福田は次のように語っている。「今回は、中部地域での初の個展ということもあり、私という作家をまず知ってもらうような構成になった。客観的な立場で自身の創作を見つめられるという点で、新鮮な展覧会になった」。

冒頭で展示されている《志村ふくみ〈聖堂〉を着る》(2004)は、着物を着た福田の姿を描いた作品。しかし、これはたんなる自画像にはとどまっていない。本作において福田が着ているのは滋賀県立美術館が所蔵している染織家・志村ふくみの《聖堂》だ。それは芸術品としての価値をもったことで、着るという本来の機能を失った「鑑賞する衣服」とも言える。絵画のなかでこの着物を福田自身が着用することで、絵画の持つ鑑賞という機能が強調されている。

また、《フランク・ステラと私》(2001)は、現代美術を代表する作家のひとり、フランク・ステラと福田が撮影した記念写真をもとに描いた作品だ。作品にはカラープリントの際の日付表示まで描きこまれており、写真の誕生以前の絵画が持っていた記録という機能を、ふたたび絵画へと取り戻すような手つきが見て取れる。

このように「序章」は、福田本人が描かれた作品を展示することで、福田がつねに美術という枠組みに多様な視点から揺さぶりをかけつつ作品を制作する作家であることを、来場者に意識させる。

福田の作品のひとつの軸に、国内外の名画と向き合い、新たな見方を提示するというものがある。例えば《ポーズの途中に休憩するモデル》(2000)は、誰もが知るレオナルド・ダ・ヴィンチの名画《モナ・リザ》を題材としている。本作は、休憩をとっている《モナ・リザ》のモデルを、ダヴィンチの視点から描いたものだ。世界中の誰もが名画として意識したことで、評価が定まり時間が静止しているかのように思える《モナ・リザ》に、改めて時間性を取り戻す試みと言えるだろう。

ほかにもダ・ヴィンチ《聖アンナと聖母子》を幼いキリストからの視点で描いた《幼いキリストから見た聖アンナと聖母》(1992)や、エドゥアール・マネ《草上の食卓》を画中の人物の視点から描いた《帽子を被った男性から見た草上の二人》(1992)など、人々の意識に固着している名画を立体的に解釈することで、新たな発見を誘発する作品が会場には並ぶ。

また、《ゴッホをもっとゴッホらしくするには》(2002)のモチーフとして選ばれているのは、大原美術館が所蔵する伝ゴッホ《アルピーユの道》(2002)だ。福田は同作が贋作だとしたら「ゴッホらしさとは何によって担保されているのだろうか」ということを考えながら本作を描いたという

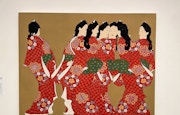

福田がモチーフとする対象は西洋絵画のみならず、日本美術にもおよぶ。《見返り美人 鏡面群像図》(2016)は、高度に図案化された美人画である菱川師宣《見返り美人図》を、角度と向きが異なる6枚の鏡面に見立ててて描くことで、立体としてとらえようとしている。

また、本展においては、名古屋市美術館が所蔵する作品をモチーフとした新作も制作された。同館を象徴する巨大作品、フランク・ステラの《説教》は、絵画の色彩や形態を三次元的な構造に持ち込んだ作品だが、福田は本作をニューヨークで見たというチョコレート・ドリップケーキのデコレーションと重ね合わせて《説教(フランク・ステラによる)》(2023)として作品化した。

つねに絵画を相対化する福田の姿勢は、例えば《開ける絵》(2000)などにも顕著に現れている。二つ折りになったこの作品は、会場で鑑賞者が自らの手で開閉し、中を見ることができる。ルールをもとに制作され、展示される絵画をどれだけ逸脱できるのか。そんな問いかけが本作からは感じられる。

もうひとつ、福田を語るうえで欠かせないのが、時事的な事象を作品に取り込む姿勢だ。

例えば、2001年9月11日に世界を震撼させたアメリカ同時多発テロ事件に関連する作品としては、《世界貿易センタービルの展望台》(2008)と《ブッシュ大統領に話しかけるキリスト》(2002)が挙げられる。《世界貿易センタービルの展望台》は、テロによって崩れ落ちて消滅してしまったツインタワーの展望台を描いた作品。本作のモチーフとなったのは、福田が大学生のころに切り取って集めていた写真のなかの1枚だ。事件の日を境に、その写真の持つ意味がまったく変容してしまったことについての思索が、本作に込められている。

《ブッシュ大統領に話しかけるキリスト》は、同時多発テロ事件の後にアメリカが行ったアフガニスタン紛争をはじめとする報復についての、福田による批判が込められている。周囲の国を巻き込みながら報復を続けるジョージ・W・ブッシュ大統領を諭せるのは、もはやイエス・キリストだけなのではないかという皮肉が織り込まれている。

福田のこうした視点は、現在も進行しているロシアのウクライナ侵攻についても注がれている。ロシアのプーチン大統領はかつて、国民からの人気を維持するため、上半身裸でメディアに露出していた。こうしたプーチンのマッチョイズムについて、福田は肉体のボリュームを追求したアメデオ・モディリアーニのカリアティード(女性立像)との共通点を見出す。《プーチン大統領の肖像(カリアティード)》(2023)は、プーチンの肉体をモデルに、三次元の肉体をいかに平面に落とし込むかというモディリアーニ的実践を行った、批評的な作品だ。

プーチンのイメージとモディリアーニの実践との共振を、福田はさらに拡張している。福田は、メディアを通じて伝えられる感情をあらわにしない冷徹なプーチンの表情を、モディリアーニが試みた抽象化やデフォルメと結びつけた。《プーチン大統領の肖像》(2023)は、モディリアーニのようにプーチンの肖像を簡略化することで、モディリアーニの技法を研究するとともに、イメージが喚起する心情についての考察を見るものにうながす。

ウクライナのゼレンスキー大統領も、《ゼレンスキー大統領》(2022)として福田の作品のモチーフとなった。メディアを通じて創出される為政者のイメージもまた、現代の戦争においてはひとつの武器となる。開戦前、ウクライナ大統領の顔と名前を知っている日本人は決して多くはなかったはずだが、いまやゼレンスキーのイメージは誰もが知るものとなった。福田が肖像画という伝統的な方法によって定着させたその姿は、今日を生きる人々において、イメージがいかなる意味を持つのか、問いを投げかける。

絵画という、古くから受け継がれてきたメディアと徹底的に向き合うことで、現代がイメージの蓄積であり、その蓄積が歴史となっていくことを明らかにする。そんな福田の生業が明らかにされる展覧会と言えるだろう。