大阪にある国立国際美術館で、特別展「中西夏之 緩やかにみつめるためにいつまでも佇む、装置」が開催される。会期は3月14日〜6月14日。

中西夏之は1935 年生まれ。絵画はいかにして立ち現れるのか、絵画の存在する場所はどこか、といった問いをもとに制作を続けた中西は、具象や抽象といった既存の枠組みにおさまらない作品を数多く手がけてきた。本展は、中西の半世紀以上に渡る制作の軌跡を振り返り、その特異な絵画理念と実践を浮き彫りにすることを試みるもの。画家を志しながらも、前衛美術家集団「ハイレッド・センター」の一員として数々のイベントを繰り広げ、絵画から離れていった1960 年代前半。その後、舞踏家・土方巽との出会いをきっかけにして本格化した絵画への回帰。本展は、こうした迂回路を経た末に手がけられた中西の作品たちに着目し、中西の没後10 年の節目となる2026 年に、絵画という営みについての思考を促す機会となる。

本展は全4章で構成される。1950年代末、高度経済成長期の東京で制作を開始した中西は、絵画を描くことを一時中断し、既成の芸術を問い直す動きに身を投じる。高松次郎、赤瀬川原平とのハイレッド・センターでの活動、舞踏家・土方巽との出会いなど、絵画外での試みが後の制作にいかなる影響を与えたのかを、第1章「生体と物質の錬金術」で紐解く。

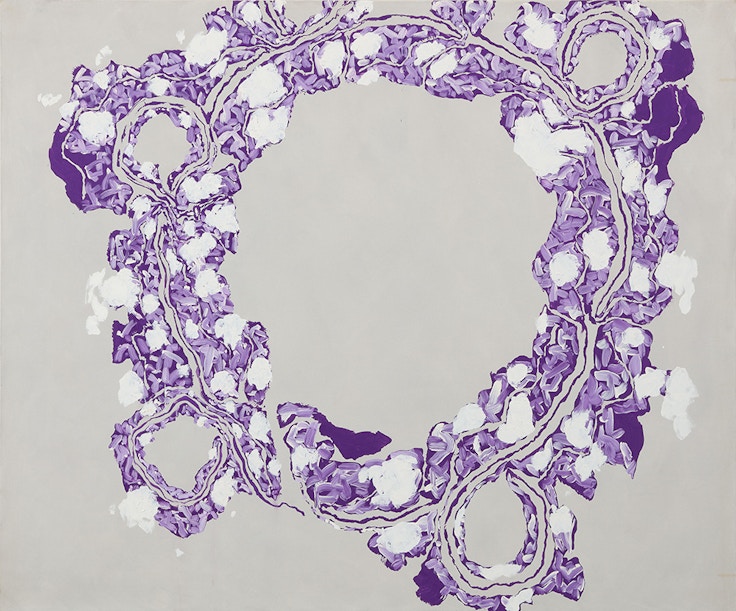

第2章「絵のある場所と絵の形」では、1960年代後半に絵画の場へ回帰した中西の作品を取り上げる。具象にも抽象にも還元されない絵画が、見る者の視覚習慣を揺さぶりながら、「描くこと」「見ること」そのものを問題化していく様相が示される。

第3章「無限遠点からの弧線」では、1970年代以降の理論的に確立された絵画シリーズが紹介される。なかでも「弓形が触れて」シリーズを中心に、画家・世界・画面の関係性を図示する装置についても言及され、中西がこだわった、画家が「どこで」「どこに」「どんな」絵画を描くのかという問題について紐解く内容となる。

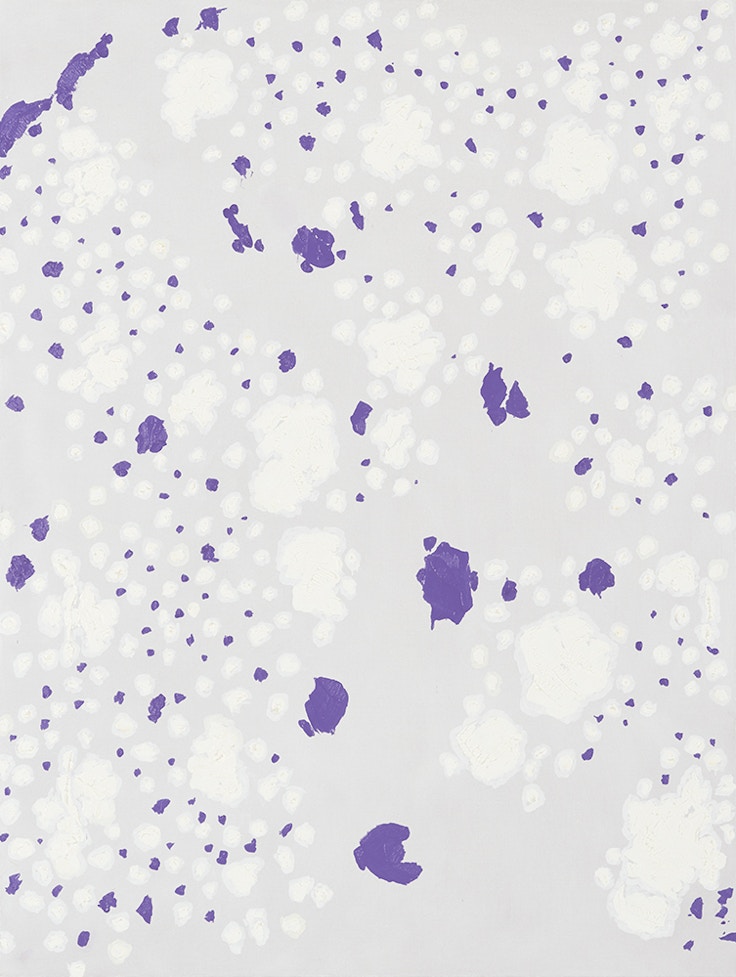

最後の第4章「想像的地表にあふれる光」では、後年の作品が主に紹介される。中西はシリーズごとに作品群を展開することで、「光・時・色の三位一体」を追求したとも言える。中西の、50 年以上の制作の軌跡を追うことで、絵画を描く・見るということに、改めて向き合う機会となるだろう。

なお、本展は山梨県立美術館(7月4日~ 8月23日)、セゾン現代美術館(9月5日~11月3日)、茨城県近代美術館(11月12日~2027年1月17日)への巡回が予定されている。