「偉大なる凡才」の肖像

初期から晩年まで様々なスタイルの写真を時系列順に通覧する回顧展として、作品分析の手助けとなる資料展示として、安井仲治自身の言葉と同時代人の言葉の文献集として、写真家自身の手になる数多くのヴィンテージプリントの鑑賞会として、そして安井仲治研究の現在を標す展覧会として、いわば、安井仲治フルコースを堪能できる展覧会であった。

1950年代に土門拳の称賛を受け、VIVOの世代(福島辰夫)に再発見された安井仲治は、早くも70年代から再受容が始まり、それと並行して日本写真史は、遺されてきた写真のレベルにおいてではあれ、GHQによって意図的に消去された「戦前」を回収し始める。80年代に入ると、幕末からの連続性の中に日本写真を位置づけようという流れに沿って、幕末期の写真、北海道開拓写真、大正〜昭和初期のピクトレアリスム写真、戦前のシュルレアリスム写真等々が、次々と公立美術館の展覧会の主題として取り上げられたが、安井仲治が活動の場とした関西を中心とする「アマチュア」写真倶楽部の研究も、その一班であった。さらに森山大道『仲治への旅』(蒼穹舎、1987)の影響もあり、90年代を通じて仲治の名前は、少なくとも写真に関心のある層のなかで広まっていき、それが2004〜05年の最初の大回顧展(渋谷区立松濤美術館、名古屋市美術館)へとつながっていった。本展は、その後の調査と研究の展開を踏まえた新たな大回顧展として、兵庫、東京へと巡回する。研究と発表の連鎖が、写真家を未来へとつなげていくのだ。

安井仲治の写真は、特定の美学イデオロギーに囚われるものではないが、広く取れば、作為と自然の融和形としてのシュルレアリスムの美学に収まるであろう。1903年生まれで、仲治と完全に同時代人であるウォーカー・エヴァンスは、自分が撮った写真の中で、「写された現実」が、モノであれ瞬間であれ、それ自体を超越する(=シュールになる)ことに、写真の本質を見ていた(レスリー・G・カッツによるインタビュー、1971)。ここで言う超越とは、モノや瞬間が自然状態に還って、あるがままに裸の状態で現前することである。撮影しプリントするという、写真である以上避けられない「作為」は、自然状態の顕現のためにこそ導入される。多重露光、コラージュ、「半静物」にトリミングやティルト、いずれもストレートなスナップ写真と矛盾しない。どれほど作為的に見えようが、それらは作者の自己表現でなく、無論たんなる自然描写でもなく、あるがままの自然を顕現させるための作為であるからだ。

エヴァンスは写真の本質を、撮影行為ではなく、写真に何を見るかという観点から語ったが、安井仲治にとってもまた、写真とは撮影された画像のなかから特定のイメージ(写真家が見たと信じたイメージ、モノや瞬間がシュールになるフレーム)を抽出することであった。トリミングとティルトを経て完成した《メーデーの写真》(1931)がわかりやすいだろう。ティルトとは、画面の外から内へ重力をかけることである。仲治は警官隊の圧力を、デモ隊全体を転覆させようとする、画角右下への重力として表現した。

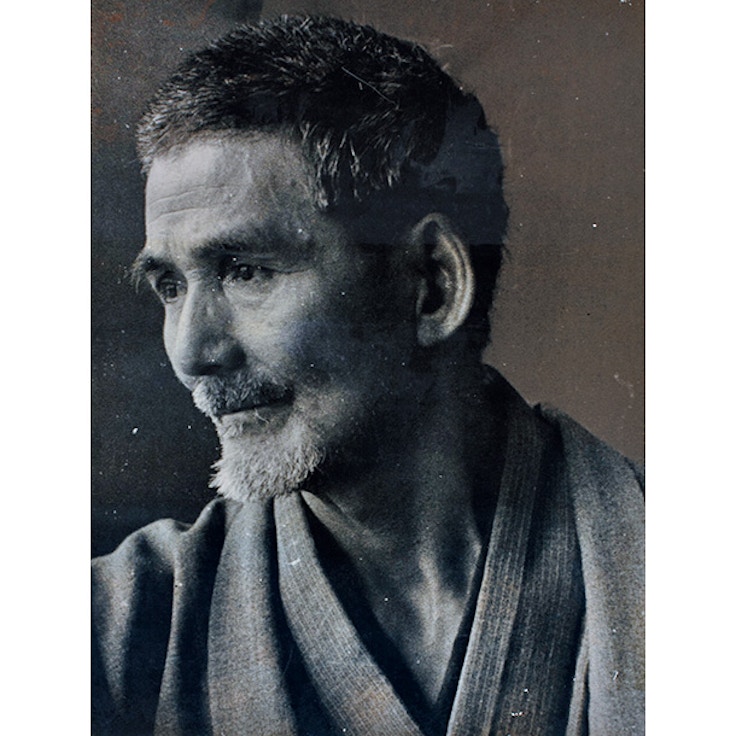

おのおのの作品がフォーマットを異にしていることから知られるように、先に述べた「抽出」とは、まずはトリミングのことである。そして、初期作品から《熊谷守一氏像》(1939〜42)に至るほぼ全作品を通じて、それは、茶碗に対する桐箱の感覚とでも言おうか、狭すぎず広すぎない、ほどよい隙間で被写体を取り囲むトリミングである。《(牛)》(1929頃)、《( 少女と犬)》(1930年代後半)、《微風》(1937)、《(男)》(1940頃)、《(浜辺に横たわる青年)》(1930年代後半以降)などが典型である。この箱詰めフレーミングの感覚は、《磁力の表情》(1939)や《(顔)》(1940頃)、《( 流氓(るぼう)ユダヤ 横顔)》(1941)にも明らかだ。さらに、フレーム=矩形を画面の構成要素として用いる表現──エヴァンスにも見られる特徴──が、時期を選ばず仲治にも頻繁に現れる(《流氓ユダヤ窓》《絣》《馬場町》等々多数)。何かがそれ自体を超える(=「シュール」な)区画をフレーミングする行為、さらには、画面を一定数のフレームのコラージュとして構成する感性は、この時代の写真の一種の常套手段と見なせるだろう(ちなみに、1909年生まれのフランシス・ベーコンの絵画において、それは平行四辺形の檻や籠状のフレーミングとして表れる)。安井仲治が「偉大なる凡才」(花和銀吾の仲治追悼の言葉)である所以と言おうか、例えば、のちの東松照明(1930年生まれ)やギャリー・ウィノグランド(1928年生まれ)の、余白や視線方向を活かしたトリミングや、遠近法の消失点と連動させた重力術としてのティルトとは異なる、仲治の一種の古典性がうかがえる。

作品の政治性についても、その鋭さは明らかだとしても、古き良き時代のそれである感は否めない。「半静物」の《斧と鎌》(1931)は、斧と槌のパロディとも読め、ソ連国旗のパロディの影がナチス親衛隊(SS)のマークそのものになっているとは、1931年に仲治はすでに独ソ不可侵条約(秘密議定書)(1939)を見越していたのであろうか(?)。有名な猿廻しの写真は、何かを眺めること、ひいては被写体として見ること自体に内在する政治性(階級意識──安井洋紙店の若旦那の眼差しは、サルと猿廻しはもちろん、猿廻しと観客のさらに上にある)を自省するものであるが、《(朝鮮集落)》(1937〜40)にその自省が反映しているようには見えない(むしろ、集落の椅子や建物の写真は、エヴァンスがFSA[農業安定局]のために撮影した貧農の家の中の写真を思わせる)。

早世した写真家は、日本の戦前社会の崩壊を経験することがなかった。原爆投下も敗戦も、その後の占領と思想統制も、そして現在に至るまで変わらない安保・日米地位協定による被植民地体制も知ることなく逝った「アマチュア」写真家の、すでに古典的と言いうる「大切な写真」は、2023年の我々にとってどんなアクチュアリティを持ちうるだろうか。

その答えは個々の観客に委ねるとして、100年後に「彼は日本社会の崩壊を経験することがなかった」と書かれたい私が注目したいのは、最晩年の《月》(1941)と上賀茂三部作である(1941年5月号の『写真文化』に紹介された4点)。これらは「紅旗征戎我が事にあらず」ないし「年年歳歳花相似たり」の写真として、すなわち前者ならば「淡如たる風月の裡に烈々たる心事を潜ませた」(仲治の自作解説)写真として、後者ならば「不易」の自然の写真として解釈されるが、戦中の時勢に応じた作品とする点では、どちらも同じである。

4点の特徴は、仲治作品を生涯に渡って規定してきた矩形の「フレーミング」自体が主題化されていることである。アルフレッド・スティーグリッツにとって写真の本質はフレーミングにあった。彼のイクイヴァレントは、万人に開かれた「空(雲)」をフレーミングするだけで成立させた、写真の本質の写真であり、都市風景と異なって矩形が現れないために単一のレイヤーだけで成立する零度の写真であった。時に写し込まれた太陽は、そこに付加された特異点であり撮影者の暗喩である。4点の作品も(仲治流に緩い)イクイヴァレントとして解釈できる。「林」は単一レイヤー、「池」は実像と鏡像で2つのレイヤー、「塀」は矩形と影による複数のレイヤー、ここまでが仲治の過去であり、そして「月」は仲治にとってつねに目指すべき写真の未来である、と。不易なのは自然ではなく、写真なのである。

(『美術手帖』2024年1月号、「REVIEWS」より)