映像文化とアートの現在を横断的に紹介する国際フェスティバル「恵比寿映像祭2026」が開幕した。会期は2月23日まで。

「映像」という言葉を狭く定義せず、映像をめぐる多様な表現に目を向けながら、鑑賞のあり方を問い直してきた同映像祭。今回は映像・写真の役割への問いかけを継続しつつ、サウンドや演劇といった要素も取り込み、社会の変化をより身近な感覚から捉えようとしている。

総合テーマは「あなたの音に|日花聲音|Polyphonic Voices Bathed in Sunlight」。メインキュレーターの邱于瑄(チィウ・ユーシュェン)が、台湾語を起点に構成した。口承で広がり、複数の表記法が混在し、日本語とも共通点を持つ台湾語は、似ているからこそ起こりうる誤解や読み違い、そこから生まれるズレを考えるための手がかりとなっている。

メイン会場となる東京都写真美術館の地下1階では、総合テーマを「音」「声」「聞こえにくさ」に引き寄せながら、植民地史や移動の記憶、他者を理解しきれないこと、身体を通して立ち上がる祈りといった問題を並行して立ち上がらせている。

張恩滿(チャン・エンマン)の《カタツムリ楽園三部作—出航か終章か》(2021)は、植民地航海や動植物の移動(遷徙)を参照しながら、外来種として台湾に持ち込まれたアフリカ産のカタツムリの歴史を掘り起こす作品である。

1930年代、日本の植民地政府の官僚がシンガポールから台湾へ輸入したことで、本来は別の土地にいた生き物が、異なる環境のなかで生きることになった。作家はその経緯を、台湾原住民族のルーツを手がかりに、パイワン族の古謡や詠唱を通して語り直す。カタツムリがどこに定着し、居場所を変えていくのかを追う物語は、環境の変化に合わせて姿を変えながら生き残る存在のあり方を浮かび上がらせる。

鶴巻育子の「ALT」シリーズ(2024)は、「見えない/見えづらい世界を覗いてみたい」という好奇心から始まったプロジェクトだ。鶴巻は約4年にわたり視覚障害のある人々へのインタビューを続けるなかで、視覚障害がひとつの言葉で括れないこと、そして見え方や感じ方が人によって大きく異なることを丁寧に掬い上げてきた。

コミュニケーションにはつねにズレが発生し、相手を「わかったつもり」になってしまう危うさがあることを示す本作。他者には自分の理解が届かない領域がある、という前提に立ち返り、「見ること」のプロセスを問い直していく。

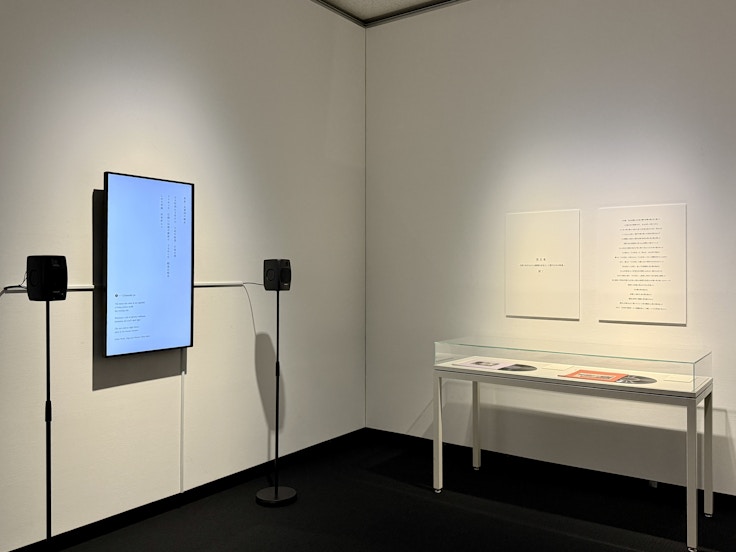

トモコ・ソヴァージュの《Barrissando》(2020)は、フランス語で「象が鳴く」を意味する「barrir」に由来する造語「Barrissando(バリッサンド)」をタイトルに掲げる。湿った鏡を擦り、その微細な音をマイクで増幅することで、象の鳴き声のような響きを生み出す作品だ。

キュンチョメは、聞こえない声や音を想像する2つの映像によって、身体と環境の関係を問い直す。《金魚と海を渡る》(2022)では、人工的な品種改良によって「美しく」整えられてきた金魚の姿を、社会のなかで女性が置かれてきた立場と重ね合わせる。金魚も人間も海では暮らせない。それでも「一緒なら渡れるかもしれない」という発想のもと、作者は金魚を小さな袋に入れ、ともに海を渡る。

いっぽう《海の中に祈りを溶かす》(2022–23)は、海中で祈りの言葉を発する行為を軸に据える。水中では祈りの声を届けることはできないが、吐き出された空気は泡となって目に見えるかたちで現れ、「聞こえないまま」海へ溶けていく。

音楽家・冥丁は、「失日本」を主題に活動を続けてきた。本展では、わらべ歌や民謡、フィールドレコーディング、日本特有の楽器の響き、ピアノの音色などを重ね合わせ、「日本に漂う空気感」を音として立ち上げようとする。