神奈川県立近代美術館 鎌倉別館で、企画展「てあて・まもり・のこす 神奈川県立近代美術館の保存修復」が7月28日まで開催中だ。担当学芸員は橋口由依(神奈川県立近代美術館 学芸員 保存修復担当)。

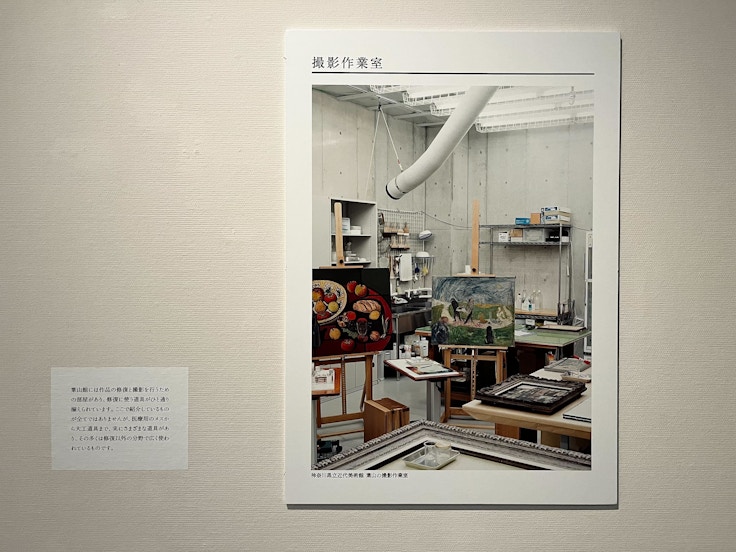

本展は鎌倉別館の40周年を記念したコレクション展であるが、美術館の活動を継続してこられた理由のひとつに保存修復があるという視点から企画されたものだ。鎌倉別館が開館した2003年以前は、国内のほとんどの美術館と同じく保存修復を担当する職員は在籍しておらず、外部の修復技術者へ依頼することが通常であった。現在は2名の保存修復担当(おもな専門は油彩画・西洋絵画)が同館に在籍しており、館内で修復できる事例が増えたようだ。同時に、各作品の処置のタイミングや度合いを判断したり、作品を新たに収蔵する際にチェックを行うことで、長期的な目線で保存修復の判断をすることも可能となったという。

会場では、そういった保存修復の視点における3つのキーワード「てあて」「まもり」「のこす」をもとにコレクション作品がキュレーションされている。例えば「てあて」では、様々な要因により損傷を受けていたコレクション作品の修復事例を紹介している。

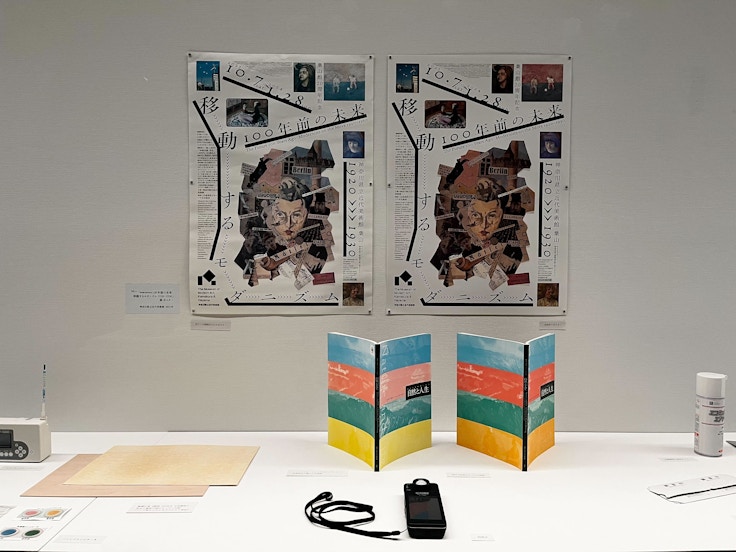

作品の保存修復と言えば損傷部分を「てあて」することに目が行きがちだが、良好な状態を保ち続ける「まもり」にも大きな予算と労力が割かれている。作品を「活用する」ことと「まもる」ことを同時並行して行うための美術館の工夫がここでは紹介されている。

また、今回撮影はできなかったが、各作品の修復前の状況やどの部分に手を入れたのかがわかる修復報告書の一部もあわせて展示されている。専門的な内容ではあるが、日頃我々が見ている作品を守りつなぐプロフェッショナルのすがたを垣間見られるのが嬉しいポイントだ。

ほかにも、展示室内の空気環境を管理するための装置や、虫害対策の資料、作品を輸送・固定するための資料なども一式展示されており、美術館における保存修復という行為の幅広さについても学ぶことができる。

「のこす」では、1951年の旧鎌倉館(現在は葉山館、鎌倉別館の2館体制)からスタートした同館の保存修復活動のアーカイヴ映像などを見ることができる。そこには、当時屋外庭園に設置されていた彫刻や壁画、インスタレーション作品のメンテナンスの様子が残されており、それらの記録は今後作品を守り伝えていくための重要な資料にもなりうるものだ。

保存修復師という職業・役割は日本の文化を豊かさを守るために重要な役割であるにも関わらず、国内ではその明確な資格が存在せず、個人の経験や学びに委ねられることも多いという。神奈川県立近代美術館におけるこの展示は、保存修復の仕事を知るための足掛かりとなるものであり、いかに重要な仕事が知られていないかを再認識させられるものでもあった。