1000円札の新紙幣に葛飾北斎《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》の図柄が採用されたことを記念して、同作誕生の背景や図柄利用の軌跡をたどる展覧会「北斎 グレートウェーブ・インパクト ―神奈川沖浪裏の誕生と軌跡―」が、東京・両国のすみだ北斎美術館で開幕した。会期は8月25日まで。

本展は3章構成で《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》の誕生の背景から影響関係、その後のプロダクト利用までをたどるものだ。

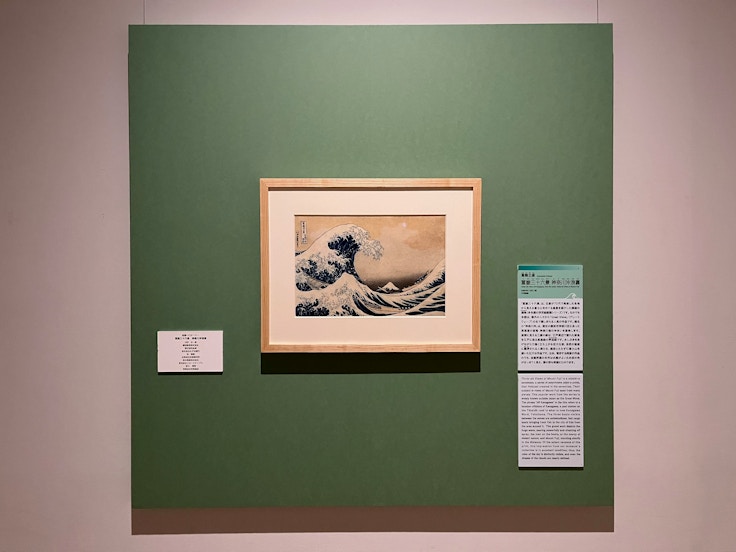

まずプロローグでは、本展開催のきっかけとなったまだ流通量も少なく見慣れない新1000円札のモックアップを紹介するとともに、《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》の実作を紹介する。

《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》は、北斎が70代で発表した各地から見える富士山をめぐる風景を紹介した版画シリーズ「冨嶽三十六景」の代表的作品。世界的に有名な本作だが、荒波にもまれる船は、江戸周辺の鮮魚を江戸に送る高速船の押送であることはあまり知られていない。本作の強い印象を残す巨大な波の描写や、人間と対比される波や富士山といった自然のスケール感は、いまさら説明するまでもないだろう。本館が所蔵する《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》(前期展示〜7月21日)は、非常に状態が良く、空の色や雲のかたちもはっきり確認できるのが特徴だ。

第1章「江戸の西洋ブーム ─海外への憧れ」は、《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》誕生の背景にあった、西洋や中国の文化流入を、北斎や門人などの作品からたどる。

享保年間において洋書が解禁され蘭学が発展して以降、西洋の透視図法(線遠近法)を取り入れた浮世絵が多く作成されるようになったことはよく知られている。北斎の《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》も、こうした西洋文化の下敷きがあってこそ生まれたことが本章では示される。

例えば、北斎と勝川春亭の合作「東都十二景」(1804-18初期)は、江戸の名所を遠近や明暗を強調した西洋画風に描いたもの。また、ドイツで開発され18世紀に日本に入ってきたプルシャンブルー(ベロ藍)も「冨嶽三十六景」の色表現に寄与しており、展示されている藍一色の《冨嶽三十六景 相州七里浜》はその発色をよく伝えている。

第2章「グレートウェーブ誕生 ─その波は、どこから来たのか」は、《神奈川沖浪裏》がデビューから約50年の研鑽を経て生まれた作品であることに注目。それまでに北斎が受けた影響を様々な角度から検証する。

例えば、酒井抱一が尾形光琳の百回忌に合わせて開催した遺墨展の出品作を写しまとめた図録『光琳百図』に記載されている「金地二枚折屏風彩色浪」には、《神奈川沖浪裏》と似た構図と波の形状が見られる。一時期ではあるが琳派の絵師として北斎が活動していたことを鑑みると、この絵の波の影響を北斎が受けていた可能性は高いという。

また、司馬江漢《相州鎌倉七里浜図》(1796)は、空間の広がりと奥行きを表現する西洋画法を取り入れて江の島の景色を描いたものだが、この構図はその後の絵師たちに大いに参照された。北斎もまたそのひとりであったと言われ、北斎の《『柳の糸』江島春望》などに影響が認められる。

さらに《神奈川沖浪裏》に認められる大きくたわんだ北斎の独特の伸暢感覚は、《諸国名橋奇覧 かうつけ佐野ふなはしの古づ》などにも共通しており、こうした作品を並べることで北斎が体得していた感覚の由縁を確かめることができる。

第3章「グレートウェーブインフルエンス ─その波はどこに行くのか」は、世界中に知られることとなった《神奈川沖浪裏》のイメージが、現代美術からプロダクトデザインまで幅広く使われるようになった事例を紹介。

美術の分野では福田美蘭やしりあがり寿らが、同作に影響を受けて制作した作品を展示。さらにビール、ポテトチップスのパッケージなどもここでは紹介される。その鮮烈なイメージがいかに援用されていったのか、それもまた本作の歴史の一部であることが印象づけられる。

誰もが知る《神奈川沖浪裏》という傑作ひとつを、様々な作品や資料から深堀りする珍しい視点の展覧会となっている。