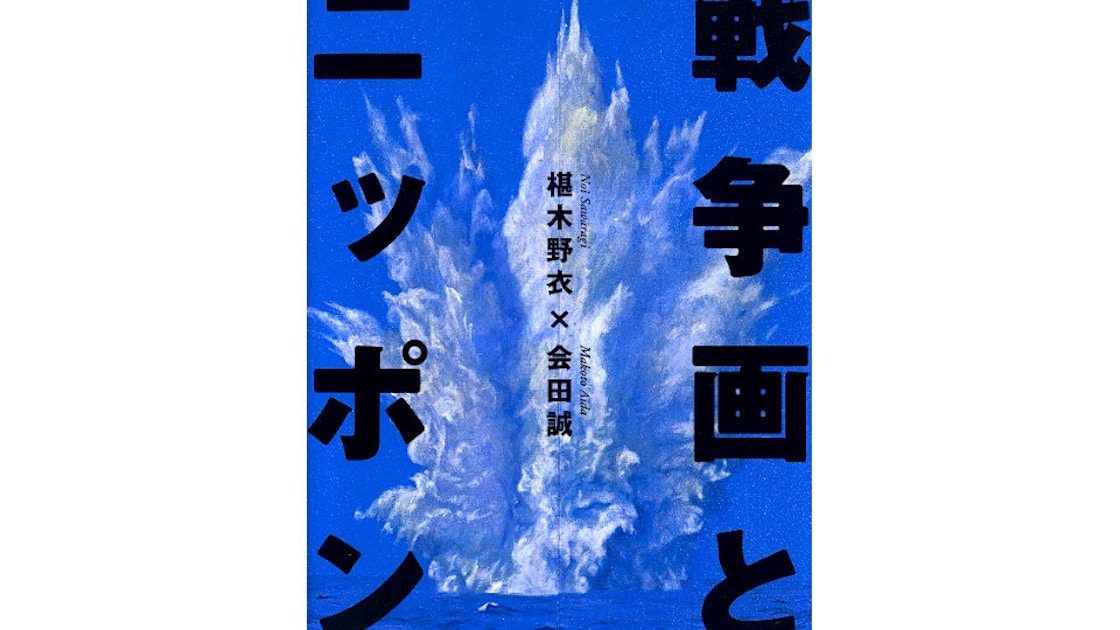

現代を生きる二人の目線で語られる戦争画

本誌今月号の特集は「絵描きと戦争」であるが、本書はこのテーマを扱ううえで必須かつ新機軸をもたらす書籍となるだろう。

物書きを始めた頃から「戦争」が自分の批評の秘密の入口だったという椹木野衣と、「戦争画RETURNS」のシリーズで日本近代美術史が封印してきた歴史をアイロニーに転化させてきた会田誠が、「絵描き」という当事者の立場に沿って戦争画を語り尽くした対談集である。

戦争画の実証研究は近年ようやく進んできたとはいえ、絵描きの立場から戦争画を考えた関連書はめずらしい。そしてもちろんこの切り口は、椹木いわく「準戦時下」である21世紀の現在、つまり戦争が現代の日本を生きる者にとっても逼迫してきた状況を踏まえたものであり、「もしいま戦争が始まったら自分はプロパガンダに加担してしまうのか?」「絵描きの自分は戦争画を描くだろうか?」という想像力とともにあるものである。

本書では、二人のプライベートな視点による戦争観や実感に基づいた戦争画解釈も語られる。対談の始まりは両者が初めて戦争を意識した家族史を含む記憶であり、会田は「太平洋戦争に漂う『暗い叙情』」に惹かれたと表現のルーツを明かす。

「日本の戦争画はやさしい」──10年で変化した、戦争と戦争画をめぐる空気

一方で2000年前後から戦争画の一括公開を求めて東京国立近代美術館に掛け合ってきた椹木は、ここ10年の戦争と戦争画をめぐる空気の変化を敏感に察知し、情勢次第で評価が転覆しうる戦争画の新たな見方を模索する。

戦争画を負の遺産とみなす立場や、美術史的に位置づけようとする研究者のスタンスからすると、椹木・会田の見解は大胆に過ぎる側面もあるかもしれない。

例えば会田は「日本の戦争画はエグくなくてやさしい」「日本の画家たちは戦争画向きのメンタルでこそないがそれは恥ずべきことではない」と述べ、椹木は戦後に裸婦ばかり描いた宮本三郎に「美術史の核心からはずれた自虐を感じる」と指摘する。

そしてこうした見解は、日本近代美術史がどうしようもなく抱え込んできた資質への鋭い洞察であり、戦争画を然るべく解釈するための救済の作業なのである。日本近代美術史の「鏡」となる戦争画は、対談を重ねるうちにやがて現代の画家たち(村上隆、奈良美智、風間サチコら)の問題意識へと継承されていく。

対談のほか、かつての従軍画家、清水登之が戦死した息子を悼んで描いた肖像画を取材する章が異色で面白い。戦争の経験を最後まで引き受けた画家の生き様は、近代以降の美術の価値判断からはじかれた戦争画の背面を示してくれるからだ。

戦争画を、他の誰でもない自分たちの地平に引きつけて論じた良書である。

(『美術手帖』2015年9月号「BOOK」より)