欲望のありかを探り出し、表現する

ずりずり、ごりごり、はあはあ──。近年、未来美術家の遠藤一郎は《ほふく前進》に取り組んでいる。全国の路上を文字どおり這いつくばって踏破するプロジェクトである。固いアスファルトの上を、肘と膝を小刻みに動かしながらゆっくりと進む。爬虫類のような背中を追った映像を見ると、全身の痛みはもちろん、路面の照り返しや路傍の草いきれを感じ取れるほど、ひどく生々しい。人間の根拠のひとつに二足歩行があるとすれば、腹部を地面にこすりつけながら愚直に水平移動を実践する遠藤は、人間に似て非なる原始的な肉体にあえて回帰しようとしているのかもしれない。

その遠藤一郎が美学校で講師を務めている講座が「未来美術専門学校アート科」である。「本当にお前がやりたいことは何なのか」、「お前の夢を好きなまんまにやれ、わがままに」。このように挑発する遠藤の企図が通常の美術教育にないことは明らかだ。教える側と教えられる側の権力関係にもとづく既存の「教育」では、個々の欲望を矯正することはできても、それらを十二分に開花させることは甚だ難しい。ちょうど遠藤自身が二足歩行からほふく前進に立ち返っているように、遠藤は表面的な「教育」を突き抜けながら、より根本的な「欲望」にそれぞれ向き合うことを受講生たちに求めているのだろう。

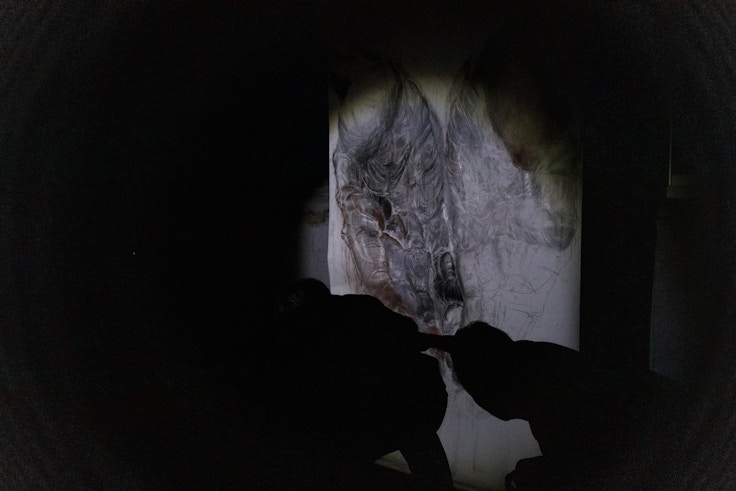

本展は、同講座の受講生や遠藤自身を含むゲストのアーティストら、あわせて28名によるグループ展。会場は鹿児島市内にある3階建の古い雑居ビルである。照明が落とされているので、来場者はペンライトで作品を照らし出しながら暗い会場を見て回るよう促される。もとより展示された作品の質にばらつきがある点は否めない。そうしたなか、自分はどの作品を見たいのか。どの作品に強い視線を向けるのか。ペンライトによる鑑賞法は、それぞれの来場者が内に秘めた欲望をおのずと露呈することになる。受講生のみならず、来場者自身の欲望のありかをも内省させる、きわめて批評性の高いキュレーションと言えよう。

たとえば筆者が注目したのは、山下智大。会期中にライブ・ドローイングを披露した。両手をあわせた祈りをモチーフにしている点は以前と変わらない。ちがうのは、照明のない室内で描くという点である。陽があるうちは細部を描きこむことができるが、陽が落ちると暗闇に目を慣らしながら文字どおり手探りで描くしかない。時折訪れる来場者のペンライトに助けられながら、会期の終盤にようやく完成させた。

この作品《Flash bach》(2019)を高く評価したいのは、それが近代的な表現概念を転倒しているからである。近代は神を死に追いやるいっぽう、徹底的に個人を重視した。美術家は個人を単位として評価され、それは美術大学でも制度化されたため、美術家の自立した個性が尊重される傾向はいまも続く。それが美術家の才能を効果的に引き出す動因になったことはまちがいないとしても、その反面、自立を過度に強要することになった一面も否定できない。その反動としてボランティアやアシスタントとともに「みんな」で絵を描くという形式がすでに定着して久しいが、山下が秀逸だったのは、「みんな」の力を借りながら「ひとり」で絵を描いたからだ。来場者一人ひとりのペンライトの灯りは山下の眼を直接的に助け、ひいては手を動かす原動力にもなる。そのことが来場者に無言のうちに伝わるからこそ、私たちはその場から容易には立ち去り難くなるのだ。他者の助けを積極的に借りること、もっと言えば他者に遠慮なく依存すること。山下による絵画は、一見すると中庸なドローイングだが、その内実は近代という隘路にたいするひとつの批判的な回答だったように思う。これは、同じように祈りの手を写実的に描き出している木下晋という偉大な先達にも見られない、山下智大ならではの特質ではなかったか。「介助」や「介護」が不可避の条件となりつつある現代社会にふさわしい絵画のありようを体現していたとも言えよう。

もうひとり、本展のなかでひときわ強く輝いていたのが、仲田恵利花である。映像には、朝方の海岸を背にして屹立する仲田自身が映っている。何も語らず、ただカメラに視線を向けたまま動じない。打ち寄せる波の音が心地よく、白んだ空も美しい。不意に、彼女は純白のワンピースの裾を一気にまくりあげ、下半身の肌を露わにするや、立ったままいきおいよく放尿した。しばらくのあいだ止まらない。やがて天に向けて突き上げた人差し指をゆっくり手前に下ろすと、鋭いガッツポーズ! 快心の笑顔で無言のまま画面から見切れていった──。

仲田恵利花によるこの作品《ファイト2》(2019)を絶賛したいのは、放尿というセンセーショナルな印象とは裏腹に、それがジェンダー・アートの正統として位置づけられるからだ。ジェンダー・アートが長らく取り組んできたのは、見る主体としての男性と見られる客体としての女性という不均衡な権力関係をいかにして廃棄できるか、という問題である。ゲリラ・ガールズやプッシー・ライオットはゲリラ的な直接行動によって見る主体の特権性を強奪し、オノ・ヨーコやマリーナ・アブラモヴィッチは自らの身体を見られる客体としてあえて極端に誇張するパフォーマンス(前者は《カット・ピース》(1964)、後者は《リズム0》(1974))によってこの権力関係そのものを相対化してみせた。

だが、それらに大きく欠落していたのは、欲望と美の次元である。オノ・ヨーコとアブラモヴィッチの戦略は非対称な権力関係を浮き彫りにする点では有効だったが、その反面、きわめて禁欲的な身ぶりだったがゆえに、見られる客体に順応する女性たちの欲望を刷新するには到らなかった。ゲリラ・ガールズやプッシー・ライオットがつねに覆面を着用しているのは見られる客体として、すなわち男性による一方的な審美的まなざしの対象となることを拒絶する意志の表れだが、それは政治的には完全に正しいものの、現実的には見られる客体に欲望する女性たちの支持を失う一因になっていると言わざるをえない。

こうしたジェンダー・アートの限界を批判的に乗り越えたのが、ピピロッティ・リストだった。彼女の映像作品はつねに心地よい音楽と美しい映像を基調としながら、同時に、主体化を実現するイメージに満ちあふれている。つまり見られる客体から見る主体への変身を、欲望と美を肯定しながら遂行しているのが、ピピロッティなのだ。日本のジェンダー・アートはどちらかといえば知的で概念的な傾向を好むため、残念ながらこうした系譜を継承しながら十分に発展させることができていない。事実、独自の欲望と美を追究しながら主体化を鮮やかに成し遂げているギャルを日本のフェミニズムが正当に評価できていない現状が、何よりの例証である。そうしたなか、「立ちション」という男性的な(と男であれ女であれ誰もが信じて疑わない)身ぶりをポルノグラフィーの対象になりえないほど力強く、主体的に、そしてきわめて美しく奪還してみせた仲田恵利花は、一見すると異端のようだが、間違いなくピピロッティ・リストの正統な後継者であると言えよう(「放尿」が下品にすぎるという批判もなくはないだろうが、それにしてもピピロッティ・リストには自らの「肛門」を幻想的に見せた映像作品があるという事実は十分な反証になりうる)。

仲田恵利花と山下智大に共通しているのは、おそらく自分で自分を教育する技術と方法をすでに身につけている点にある。遠藤一郎が直接的に指導したから、このような傑出した作品が完成したわけではあるまい。おのれの欲望のありかを探り出し、それをどのように具体的な物質として表現するか。改めて文字にすると中庸ではあるが、結局のところ、それは自分でやるしかない。欲望が他者との関係性のなかから生まれるものだとしても、その責任はあくまでも当人に帰せられるからだ。遠藤にできるのは、おそらく彼らが自己教育の術を獲得する過程を共有することだけだろう。彼らのような若くたくましいアーティストの登場は、現代美術のシーンに大きな刺激を与えるとともに、自己教育の重要性を再確認させるにちがいない。