「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 -時をこえ、華ひらく庭-」(北野天満宮)レポート。蜷川実花 with EiM が織りなす光と花の庭へ

京都の北野天満宮で、「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 -時をこえ、華ひらく庭-」が2月1日より開幕。蜷川実花 with EiMが手がけるアートインスタレーションが披露された。

京都の北野天満宮で、「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 -時をこえ、華ひらく庭-」が2月1日より開幕。蜷川実花 with EiMが手がけるアートインスタレーションが披露された。

横浜市民ギャラリーあざみ野で「上原沙也加 たとえすべての瓦礫が跡形もなくきれいに片付けられたとしても」が開催されている。会期は2月22日まで。

東京・上野の東京都美術館で、東京都美術館開館100周年記念「スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき」が開幕した。会期は4月12日まで。会場の様子をレポートする。

ハヤカワ・ミキ、ヒビ・ヒサコ、オオクボ・ミネ──この3人の日系アメリカ人女性作家を取り上げる展覧会「ピクチャーズ・オブ・ビロンギング(帰属の絵画)」がアメリカ各地を巡回中だ。知られざる彼女たちの存在と、その活動について紹介する本展の意図とはどのようなものか。國上直子がレポートする。

新潟市美術館で、長らく街の片隅にあり、多くの人々に見つめられてきた無名の人々による作品を紹介する「開館40周年記念 路傍小芸術」が開幕した。会期は3月22日まで。会場の様子をレポートする。

東京・九段のkudan houseを会場とする展覧会とアートフェアで構成される「CURATION⇄FAIR Tokyo」。その展覧会パート「美しさ、あいまいさ、時と場合に依る」が開幕した。

富山県美術館の収蔵品を紹介する「コレクション展 第3期」において、美術編集者・上甲ミドリ(1925~2025)から同館に寄贈された作品や資料を展示し、その仕事を振り返る小企画「美術編集者・上甲ミドリさんの仕事」が展示室2で行われている。会場の様子をレポートする。

THE MOVEUM YOKOHAMで、企画展「グラン・パレ ムラージュ工房 ~心奪われる名彫刻達 Coup de foudre ‒ひと目惚れ‒ 展」が開幕した。会期は3月31日まで。

東京オペラシティ アートギャラリーで、アルフレド・ジャーの個展「アルフレド・ジャー あなたと私、そして世界のすべての人たち」が開幕した。会期は3月29日まで。

静岡市の静岡県立美術館で、今年1月に逝去した美術家・中村宏の回顧展「中村宏展 アナクロニズム(時代錯誤)のその先へ」が開幕した。会期は3月15日まで。会場の様子をレポートする。

今秋、岐阜県下呂市で新たな芸術祭「下呂 Art Discovery 2026」が開催される。豊かな森や古い町並み、木造校舎の廃校を舞台にした本芸術祭の見どころを紹介する。

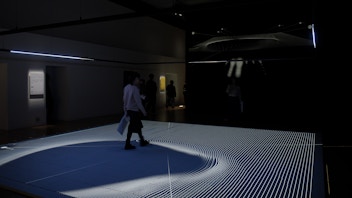

2015年に急逝したアーティスト、三上晴子の活動をメディア・アート的側面から振り返る「知覚の大霊廟をめざして──三上晴子のインタラクティヴ・インスタレーション」が、2026年3月8日までNTTインターコミュニケーション・センター [ICC]で開催されている。

寺⽥倉庫で「TERRADA ART AWARD 2025 ファイナリスト展」が開催中だ。会期は1月16日〜2月1日。

イギリスでもっとも愛されていると言っても過言ではない、2人の風景画家ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーとジョン・コンスタブル。この2人の展覧会「ターナーとコンスタブル:ライバルとオリジナル」が現在ロンドンのテート・ブリテンで開催中だ。その様子をレポートする。

滋賀県立美術館で、笹岡由梨子の初のとなる美術館での個展「笹岡由梨子のパラダイス・ダンジョン」が開幕した。会期は3月22日まで。

東京・虎ノ門の麻布台ヒルズ ギャラリーで「劇場アニメ ルックバック展 ―押山清高 線の感情」が開幕した。会期は3月29日まで。会場の様子をレポートする。

近代日本洋画において、写実表現を生涯貫いた鹿子木孟郎。東京では四半世紀ぶりとなる回顧展「生誕151年からの鹿子木孟郎 ―不倒の油画道―」が、泉屋博古館東京で始まった。※撮影は主催者の許可を得ています。

千葉市美術館で、開館30周年記念 ロードアイランド・スクール・オブ・デザイン所蔵「ロックフェラー・コレクション花鳥版画展 北斎、広重を中心に」が開幕した。会期は3月1日まで。

東京国立博物館が2024年に初めてスタートさせた子供向けのプロジェクト「あそびば☺とーはく!」。その2回目が始まった。

立川にあるPLAY! MUSEUMで「リサ・ラーソンの作り方 展」が2月23日まで開催中。北欧を代表する陶芸家リサ・ラーソンの制作プロセスに焦点を当てた本展をレポートする。