1984年に京都市立芸術大学の学生を中心に結成され、「デジタルと身体」「ポストヒューマン」のヴィジョンを先駆的に表現してきたメディア・アーティストグループのダムタイプ。その大規模個展「ダムタイプ―アクション+リフレクション」が、東京都現代美術館でスタートした。

本展は長谷川祐子キュレーションのもと、2018年にフランスのポンピドゥー・センター・メッスで行われた個展「DUMB TYPE:ACTIONS + REFLEXIONS」に、新作やアーカイブを加えてバージョンアップしたもの。

長谷川は本展について、「パフォーマンスをメインとするグループとして知られるダムタイプには、そのコンセプチュアルな面を伝える機会がなかなかありませんでした。本展では、社会で起きていることに真摯に向き合う批評性と美学、そして新たな世代を迎えた後の活動を紹介したいと思いました」とコメント。メンバーの高谷史郎は「ダムタイプの活動を振り返りつつ、現在どんなことをしているのかが分かる展覧会になりました。かつての活動の先に、ダムタイプがどんな未来を見ているかが伝われば」と語った。

会場に入ってすぐ耳に入るのは、《Playback》(2018)が奏でるささやかな音の数々。本作は、初期ダムタイプの山中透・古橋悌二による音楽など80年代当時の音源に、新しくフィールド・レコーディングした音の素材を加えた16台のレコードをミックス再生するサウンドスケープ・インスタレーションだ。

加えて注目したいのは、全1100ページにおよぶダムタイプのアーカイブ・ブック。制作の際にメンバー全員がステイトメントやプロポーザルを提出し、そこからディスカッションを重ねてプロジェクトを決定していたというダムタイプ。その資料を網羅した本では、ダムタイプにおけるコラボレーションの秘密を垣間見ることができる。

その奥では、エイズによる感染症のため1995年に35歳で逝去した古橋悌二の遺作《LOVERS》(1994/2001)が展示(2020年1月19日まで)。スローモーションで走る裸の男女が壁面にプロジェクションされ、そのなかには古橋自身の姿もある。ところどころで抱擁の身振りをする彼らはそのまま後ろに倒れ込み、永遠に成立しない抱擁が映し出される。本作について、主に技術的な面を担当したという高谷は「当時はビデオを使って作品がつくれるという事自体が驚きでした。スライドや、まだ出始めだったプロジェクターを使った、独特の質感が感じられる作品だと思います」と述べた。

続く展示室で展示されるのは、《MEMORANDUM OR VOYAGE》(2014)。本作はダムタイプの過去作品《OR》(1997)、《memorandum》(1999)、《Voyage》(2002)から象徴的なシーンをピックアップし、新たに撮影された映像を組み合わせて再編集したもの。2014年に東京都現代美術館で発表され、その再現展示となる。

その向かいで映像を反射するのが、02年から09年まで世界各地をツアーしたパフォーマンス《Voyage》の舞台装置に使用された鏡面パネルを横一列に展示した《Trace-16》(2019)だ。パフォーマーの動きの痕跡を残した本作は、《LOVERS》展示終了後の1月21日から、新たなインスタレーションとして展示されるという。

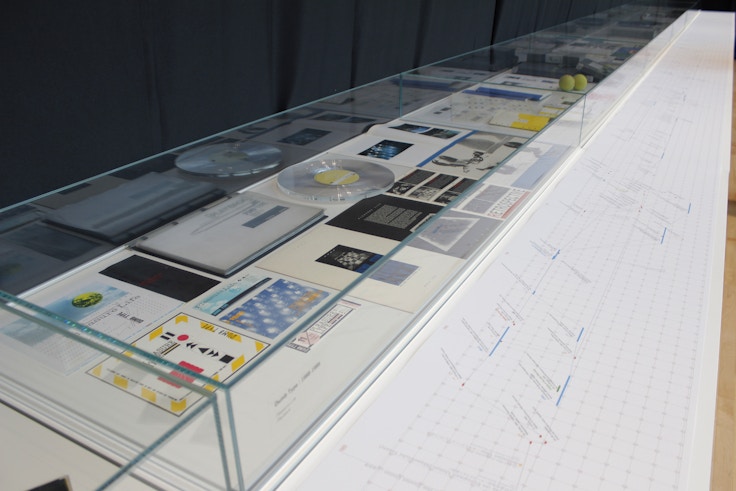

また、本展ではインスタレーションの間に、パフォーマンスのアーカイブ映像や年表・資料を展示。なかでも実際にパフォーマンスで使われた道具や、ダムタイプのデザインの美学を物語るフライヤー、印刷物に注目したい。

そして展覧会の最後を飾るのは、《pH》(2018)と《LOVE/SEX/DEATH/MONEY/LIFE》(2018)。前者は90年初演のパフォーマンス《pH》の象徴的な舞台装置を再現したもの、後者は94年の映像をコンピューターグラフィックスで再制作した作品だ。

《pH》のパフォーマンスでは、蛍光灯を載せたトラスが横に移動して常にパフォーマーの動きを制限し、パフォーマーは床に横たわってそれをやり過ごすか、飛び越えなければならなかった。本展では、その緊張感を追体験するように、トラスの動きにあわせて作品の上を歩きながら鑑賞することが可能。床面には、越境に関する言葉などが書かれている。

本展では、それぞれの作品の音量やタイミングがコントロールされ、会場全体で音や映像がリンクしているのも特徴だ。ヒエラルキーのない、様々なものが横に繋がる構造を目指したダムタイプの態度そのものを表すような展覧会と言えるだろう。

デジタルと身体を軸に、ジェンダーやセクシュアリティなど現代社会が直面する問題をその革新的な視覚言語と思想で表現してきたダムタイプ。新たなメンバーを得ていまなお活動を続けるその現在地を、本展で体感してほしい。