すずえりインタビュー:美術家として、女性として、科学を取り扱うこと

楽器や自作回路を組み合わせた実験音楽やインスタレーションの制作を行うすずえり(鈴木英倫子)は、「第18回 shiseido art egg賞」を受賞した個展で発明家の一面を持つ女優ヘディ・ラマーを題材とし、通信技術と女性の身体性の変容を表現した。公募への挑戦から、実在の人物を起点とする独自の制作プロセス、そして表現の根底にある思考の軌跡まで、受賞を果たした作家の創作について話を聞いた。

楽器や自作回路を組み合わせた実験音楽やインスタレーションの制作を行うすずえり(鈴木英倫子)は、「第18回 shiseido art egg賞」を受賞した個展で発明家の一面を持つ女優ヘディ・ラマーを題材とし、通信技術と女性の身体性の変容を表現した。公募への挑戦から、実在の人物を起点とする独自の制作プロセス、そして表現の根底にある思考の軌跡まで、受賞を果たした作家の創作について話を聞いた。

京都の北野天満宮で開催中の「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026 -時をこえ、華ひらく庭-」(~5月24日)。その特設ショップでチェックしたいグッズを、編集部がピックアップして紹介する。

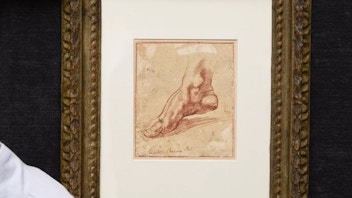

ミケランジェロによる、システィーナ礼拝堂天井画のための未確認習作が新たに発見され、クリスティーズ・ニューヨークにて2720万ドル(約42億円)という記録的な価格で落札された。

レンブラントによる素描《Young Lion Resting》が、ニューヨークのサザビーズにて1786万ドル(約28億円)で落札された。素描作品としては、レンブラントのオークション史上最高額を塗り替えた。

巡回型上映プロジェクト「VISIONS CIRCUIT 2025‒26」が、全国3都市で開催される。

2月1日、東京都大田区に新しいアートスペース──馬込アートギャラリーが開館した。ギャラリーの開館記念展「地域の美術を 掘り起こす/ 読み替える 大田区所蔵作品選」も5月10日まで開催されている。

レゴ®とメトロポリタン美術館のコラボレーションによる大人向けプロダクト「レゴ®アート Claude Monet<睡蓮の池に架かる橋>」が、3月4日に発売される

3月28日に開館するMoN Takanawa: The Museum of Narrativesの開館記念特別公演として、新たなマンガ体験を提示するライブパフォーマンス「MANGALOGUE(マンガローグ):火の鳥」が開催される。

群馬県前橋市で開催される新たなアートの祭典「前橋国際芸術祭2026」。その参加アーティストとプロジェクトの第一弾が発表された。

兵庫・神戸にある神戸メリケンパークオリエンタルホテルで、ホテル型アートフェア「KOBE ART MARCHÉ 2026」が開催される。会期は5月22日〜24日。

2030年、東京・六本木の国際文化会館敷地内に、DICと国際文化会館が共同運営する新施設(新西館)が誕生する。千葉・佐倉の地で多くの人々に愛されてきたマーク・ロスコの「シーグラム壁画」のための空間は、いかにして都市の中で再構築されるのか 。設計を担う建築家ユニット・SANAA(妹島和世、西沢立衛)に、その設計思想と展望を聞いた。

建築とファインアートのバックグラウンドを持つ村上あずさとアレキサンダー・グローヴスによるアーティスト・デュオ、A.A.Murakami。森美術館「六本木クロッシング2025展:時間は過ぎ去る わたしたちは永遠」(3月29日まで)では、霧を内包したしゃぼん玉が水面を跳ね、やがて弾けて霧散するインスタレーション《水中の月》(2025)を発表している。Studio Swineとしての素材リサーチと並行しながら、「エフェメラル・テック(儚いテクノロジー)」を掲げて体験としての空間をつくり続けてきた二人に、新作の背景やテクノロジーとの向き合い方、そして霧というモチーフに込めた思考について、美術家・美術批評家の石川卓磨が話を聞いた。

アーツ前橋で「向井山朋子 Act of Fire」が開催されている。会期は3月22日まで。

鳥取県立美術館で、「CONNEXIONS | コネクションズ ー接続するアーティストたち」が開幕した。会期は3月22日まで。

アーティゾン美術館で、モネ没後100年を記念する展覧会「クロード・モネ ―風景への問いかけ」が開幕した。オルセー美術館所蔵作品を中心に約140点を展示し、初期作から晩年の《睡蓮》まで、風景画家モネの歩みを多角的にたどる展覧会だ。

京都市京セラ美術館で特別展「日本画アヴァンギャルド KYOTO 1948-1970」が開幕した。戦後、日本画という制度の内部からその前提を揺さぶろうとした画家たちの実践を、「前衛日本画」という視点から再検証する試みだ。

長野・松本市内で「マツモト建築芸術祭2026 ADVANCE」が開催される。

毛利悠子がカルダー財団が主催する「カルダー賞」を受賞した。

映像文化とアートの現在を横断的に紹介する国際フェスティバル「恵比寿映像祭2026」が、東京都写真美術館を中心に開催中。総合テーマ「あなたの音に|日花聲音|Polyphonic Voices Bathed in Sunlight」のもと、映像、写真、サウンド、パフォーマンスが重なり合う今年の映像祭をレポートする。

西麻布のオルタナティヴ・スペース「WALL_alternative」にて、メディアアートの保存・修復、そして「延命」をテーマにした企画展「Collection - Correction メディア・アートの再編成と作品の延命」が開催される。