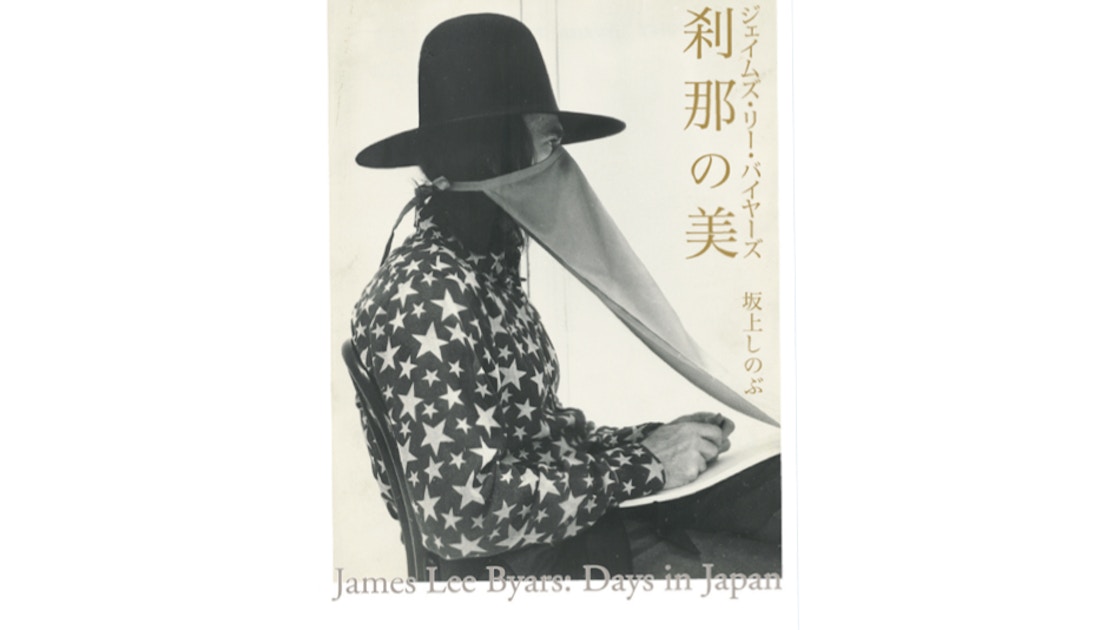

知られざるバイヤーズ

ジェイムズ・リー・バイヤーズは、出生地であるアメリカ、1970年代以降活動の中心となっていたヨーロッパでアーティストとして高い評価が与えられているのに比べて、なぜか日本ではあまり知名度が高くない印象がある。1958年から67年までの10年間、時折の帰国を除いて彼が日本に滞在し活動していたことはもっと知られていないだろう。67年以降の活動に関しては比較的進んでいる海外での研究においても、日本滞在期についてはほぼバイヤーズの証言に基づくのみであり、不確かな情報が多く流通している。本書は、日本における滞在の実態、そして彼が死去したエジプト・カイロでの最期の日々という、いままでリサーチが行き届いていなかった点に20年にも及ぶ粘り強い調査を通して光を当てた、ジェイムズ・リー・バイヤーズに関する研究書である。そこに本書の最も大きな意義があると言えるだろう。

だが、逆に言えば、本書はバイヤーズのキャリア全体を扱っておらず、その一部のみを取り上げた本であると言うことも可能かもしれない。しかし、それはバイヤーズのキャリア全体にとってとても重要な「一部」なのである。1958年に来日したとき彼はまだ美術を学ぶ26歳の大学生であり、試行錯誤しつつ、美術に対する思考、そしてアーティストとしての自らを徐々に形成していったのは日本で過ごしたこの多感な10年間であった。昨年のヴェネチア・ビエンナーレの関連企画のひとつでは、部屋の内部がすべて金箔で覆われたバイヤーズの《The Death of James Lee Byars》(1994)が展示されていたが、例えば、京都で彼が金箔のつくり方や貼り方を学び、金箔についてよく話していたという本書の記述とこの作品を結びつけるといったやり方で、日本での初期の活動を後年の作品と関連づけて考えることもできるのである。

日本での活動とエジプトでの最期の日々という、バイヤーズのキャリアにおいてもっとも知られざる点に光を当てた本書を読んだ後、読者は、いかにしてその光を点から線、面へとさらに広げていくことができるか問われることとなるのである。

(『美術手帖』2020年4月号「BOOK」より)