古筆とは、いにしえの人の筆跡を指すが、狭義では平安から鎌倉時代のすぐれた書跡のことをいう。平安時代、貴族たちは、書に秀でた人・能書家に『古今和歌集』をはじめとする勅撰和歌集や私家版の和歌集などの書写を依頼し、贈答品や調度品とした。美しい料紙に書かれた文字は、まさに書画一体美を体現した美術品。こうした歌書などは、室町時代以降の茶の湯の流行や鑑賞のために一紙や一頁、ときには数行単位で分割・切断され、「古筆切」として伝わっていく。そこには、小さな紙片をも大切に保管し、愛でてきた日本人の美意識が凝縮しているといえる。

この「古筆切」の展覧会「古筆切 ―わかちあう名筆の美」が根津美術館で開催中だ。同館が新たに収蔵した「高野切」(重要文化財)のお披露目とともに、所蔵する優品たちが並ぶ空間は、現代に改めてその美の楽しみを伝えてくれるだろう。

「古筆切」になる前は? 「切断前の形状」

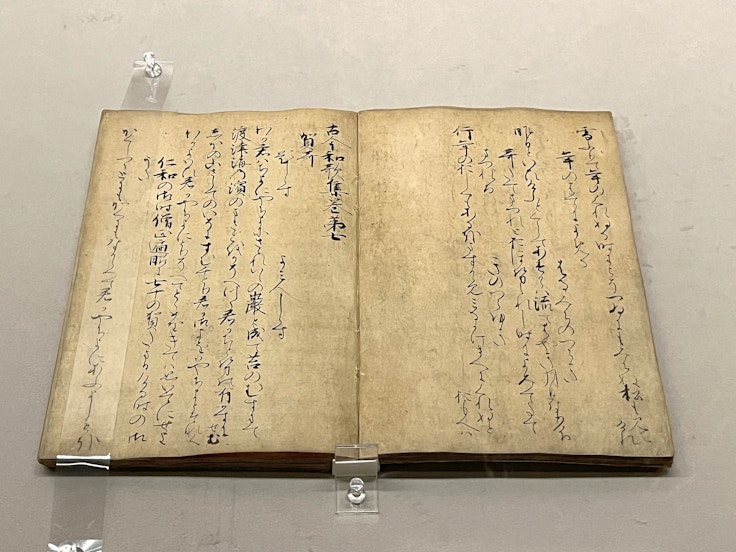

まずは、古筆切になる前の古筆の形状を確認しよう。これらには、料紙を横に貼り継いだ「巻物(巻子)」や、糊や糸で綴じた「冊子」、歌会で詠んだ歌を記した「懐紙」などがある。

初の勅撰和歌集である『古今和歌集』は、和歌の規範として多く書写された。会場では筆者や書写した時期もわかっている『古今和歌集』の冊子(重要文化財)や巻子の状態で伝わっている過去の歌合の集成の草稿などの貴重な作品で、切断される前の姿を追う。