東京都渋谷区の太田記念美術館で月岡芳年(1839~92)の代表作「月百姿」を前後期あわせて全100点紹介する展覧会「月岡芳年 月百姿」が開幕した。会期は5月26日まで。担当学芸員は日野原健司(同館主席学芸員)。

同館は昨年12月末より改修工事(空調設備、外壁補強)のため休館しており、本展が3ヶ月ぶりの展覧会となっている。

芳年は、幕末から明治時代前半にかけて活躍した浮世絵師。歌川国芳の弟子として知られ、芝居の殺しのシーンなどを描いたいわゆる「血みどろ絵」などで人気を博していた。迫力ある画面構成は、現代の作家らからも注目されるなど、いまなおその魅力が注目され続けている。

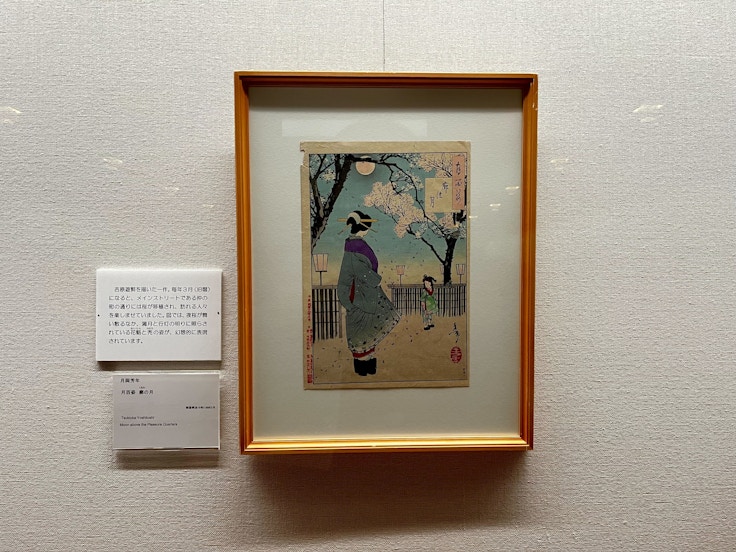

今回メインとなる代表的なシリーズ「月百姿(つきひゃくし)」は、芳年が数え年47~50歳頃の晩年に制作された最期のライフワークともいうべき作品だ。会場では、同シリーズを様々な切り口から紹介。暮らし、音曲、武将、和歌・俳諧、日本の物語、中国の物語、さらには2人の門下生の作品もあわせて、その世界を紐解くものとなっている。

本展について日野原は次のように語る。「明治時代の人気ナンバーワン絵師であった芳年。その代表作といえば『血みどろ絵』であったが、近年では『月百姿』に魅力を感じている人も増えていると個人的に感じる。以前本作を紹介したのは2017年だったので、約7年ぶりの展示となる。芳年晩年の代表作をすべてを見ることができる貴重な機会となっている」。

第1章「月と暮らし」では、人々の日常のなかにあった月の存在に着目している。明治初期は、写真などの新しいメディアの流行がそれまでの木版画の価値を揺るがせていた時代だ。芳年は版元であった秋山武右衛門とタッグを組み、より質の高い浮世絵の制作に取り組んでいった。

第2章「月と音曲」では、楽器や謡曲、能といったものを題材に描かれた作品を紹介している。芳年がこれらを描くに当たって、様々な謡曲に親しみ、深掘りしていったことが伺える。

武者絵を数多く描いてきた国芳を受け継いだこともあり、芳年の同シリーズにも数多くの武士をテーマとした作品が残っている。武者絵といえば激しい戦いの様子を描いた作品も多いが、芳年の作風は静寂だ。静かな画面として描かれながらも、その登場人物からはうちに秘めた思いや激情が透けて見えるようでもある。第3章「月と武者」ではそういった作品群を見ることができる。

第4章「月と和歌・漢詩」では、和歌・漢詩のなかで詠まれてきた月の在り方を、芳年なりの解釈で描いている。あえて月を描くことなくその存在を示す絵づくりからは、芳年の矜持をも感じられるだろう。

第5〜6章では、上記の括りを越えた日本や中国の物語がテーマの作品を紹介している。前述したように月を描かない作品もあれば画面いっぱいに月の存在を示すものも見受けられる。そのメリハリのつけ方は現代におけるグラフィックデザインにも通ずるところがあると言えるだろう。

また、最終章では、芳年の弟子であった水野年方と新井芳宗による揃物もあわせて紹介されている。様々な女性たちを華と見立て、その姿やファッションを詳細に描いた水野の「三十六佳撰」(全36点)や、雪をテーマに描いた新井の「撰雪六六談」(全24点、うち15点が出品)は、各会期に半数ずつ公開されるという。芳年のシリーズとあわせ、「雪月花」をぜひ楽しんでほしい。