「没後50年 福田平八郎」(大阪中之島美術館)開幕レポート。徹底的に見て描く、斬新なイメージのありか

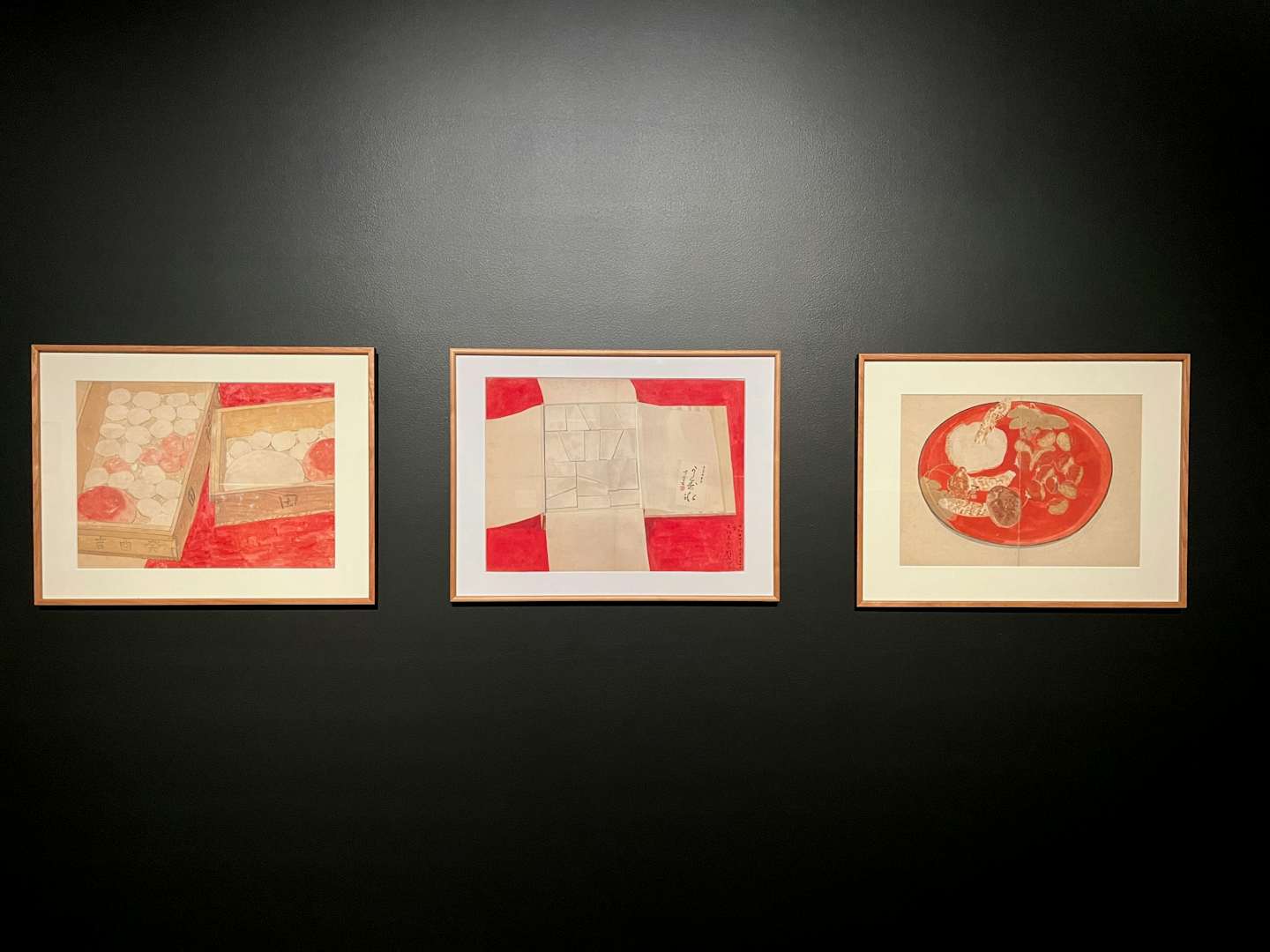

大阪中之島美術館で日本画家・福田平八郎の回顧展 「没後50年 福田平八郎」が開幕した。初期から晩年までの優品約120件を5章にわたり紹介するとともに、素描・写生帖、新発見資料なども合わせて展示することでその魅力に迫るものだ。会期は5月6日まで。

大阪中之島美術館で日本画家・福田平八郎の回顧展「没後50年 福田平八郎」が開幕した。大阪の美術館では初、関西でも17年ぶりのものとなる。会期は5月6日まで。担当は同館主任学芸員の林野雅人。

大分市に生まれた福田平八郎(1892〜1974)は、18歳のときに京都へ出て絵を学んだ。自然を隅から隅まで観察した写実的な作品で評価を得たのち、昭和7年(1932)に《漣》を発表。その大胆な挑戦で人々を驚倒させた。その後も《竹》(1940)や《雨》(1953)など、色やかたち、視点や構成に趣向を凝らした作品を制作し、「写実にもとづく装飾画」という新しい時代の芸術を確立した。

本展は初期から晩年までの優品約120件を5章にわたり紹介し、素描・写生帖、新発見資料なども合わせて展示することでその魅力に迫るものだ。なお、前後期制となっており、会期中の展示替えも行われる。

第1章「手探りの時代」は、18歳の平八郎が画家を志し大分から京都に出て、京都市立美術工芸学校と京都市立絵画専門学校で絵を学んでいた時代の作品が展示されている。

本章では、円山四条派や琳派といった伝統的な日本美術の影響が感じられる動物画や植物画から、国画創作協会や竹久夢二らの新潮流への意識が漂う人物画まで、幅広いモチーフの作品が並ぶ。まだ作風に統一感がなく特徴をつかみにくいとも言えるが、担当学芸員の林野はこうした初期の作品からは「確かな写生の技術が感じられる」と語る。線描の繊細さ、写実の上手さ、さらに対象を画面に切り取って落とし込む構図の上手さなど、その後の平八郎の作品につながる要素に着目して見てほしい。

第2章「写実の探究」では、平八郎が卒業制作に悩むなか、美学の教授である中井宗太郎に相談し、対象と客観的に向きあうことを決意した時期の作品をめぐる。とくに対象を細部まで観察し、徹底した写実表現を試みた作品に注目したい。

帝展の特撰となり宮内庁買い上げとなった《鯉》(1921)は、平八郎の画家としての評価を決定づけた作品だ。水中の鯉を表現するために苦心したという本作は、それぞれの鯉の浅深を色の濃淡や陰影によって描きわけており、画面のなかを本当に鯉が泳いでいるかのような臨場感を生み出している。

第3章「鮮やかな転換」は、描くものの形態を単純化し、鮮烈な色彩と大胆な画面構成を特徴とする独自の装飾的表現へと向かった昭和初期の平八郎に焦点をあてる。

この時代を代表する作品は、なんと言っても昭和7年(1932)の第13回帝展に出された、現在本館が所蔵している《漣》(1932)だろう。その抽象絵画のような鮮烈な画面構成で多くの人に記憶されている、平八郎の代表作だ。

本作は平八郎が釣りを始めたころの作品で、実際に釣り竿と写生道具を手に琵琶湖を一周し、写生をすることで生み出された。下絵をハガキの比率で切り取ったという《漣》だが、会場ではスケッチや下絵も展示しており、その制作の過程も知ることができる。とくに平八郎がハガキ大のスケールをあてて切り出す場所を思慮したという素描は必見だ。

《青柿》(1938)は、柿の実よりも葉が前景化している大胆な構図が印象的な作品。また、《竹》(1940)も従来の日本画ではあまり見られない独特な色彩で竹を表現した一枚だ。いずれも平八郎が足しげく対象のもとに通っては観察し、その色やかたちの本質的な部分をとらえ、存在そのものを表現しようとしたことで生まれた。デザイン的な構図は対象を誇張しているように思えるが、むしら対象を長い時間をかけて観察することで見つけたディティールであることに気づかされる。

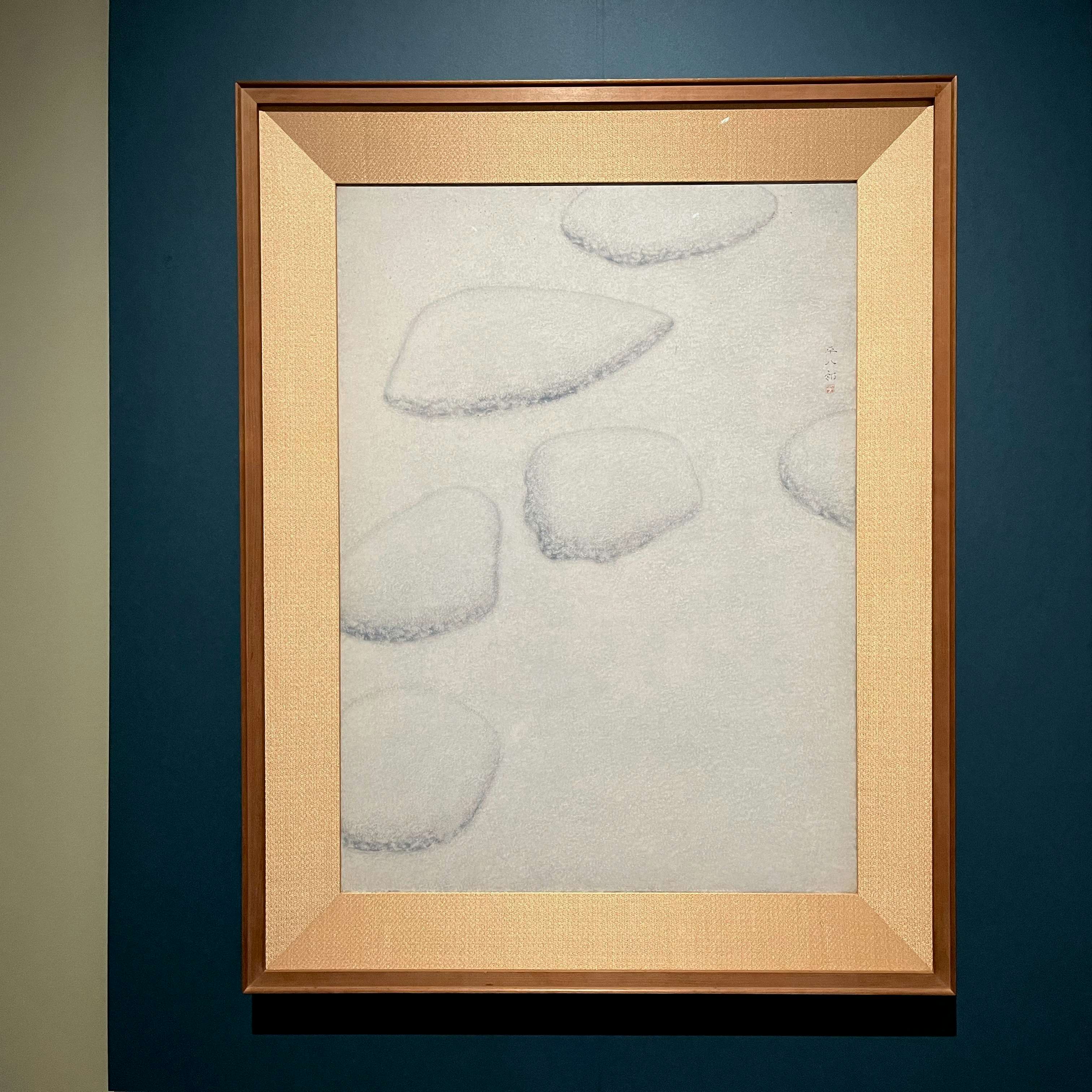

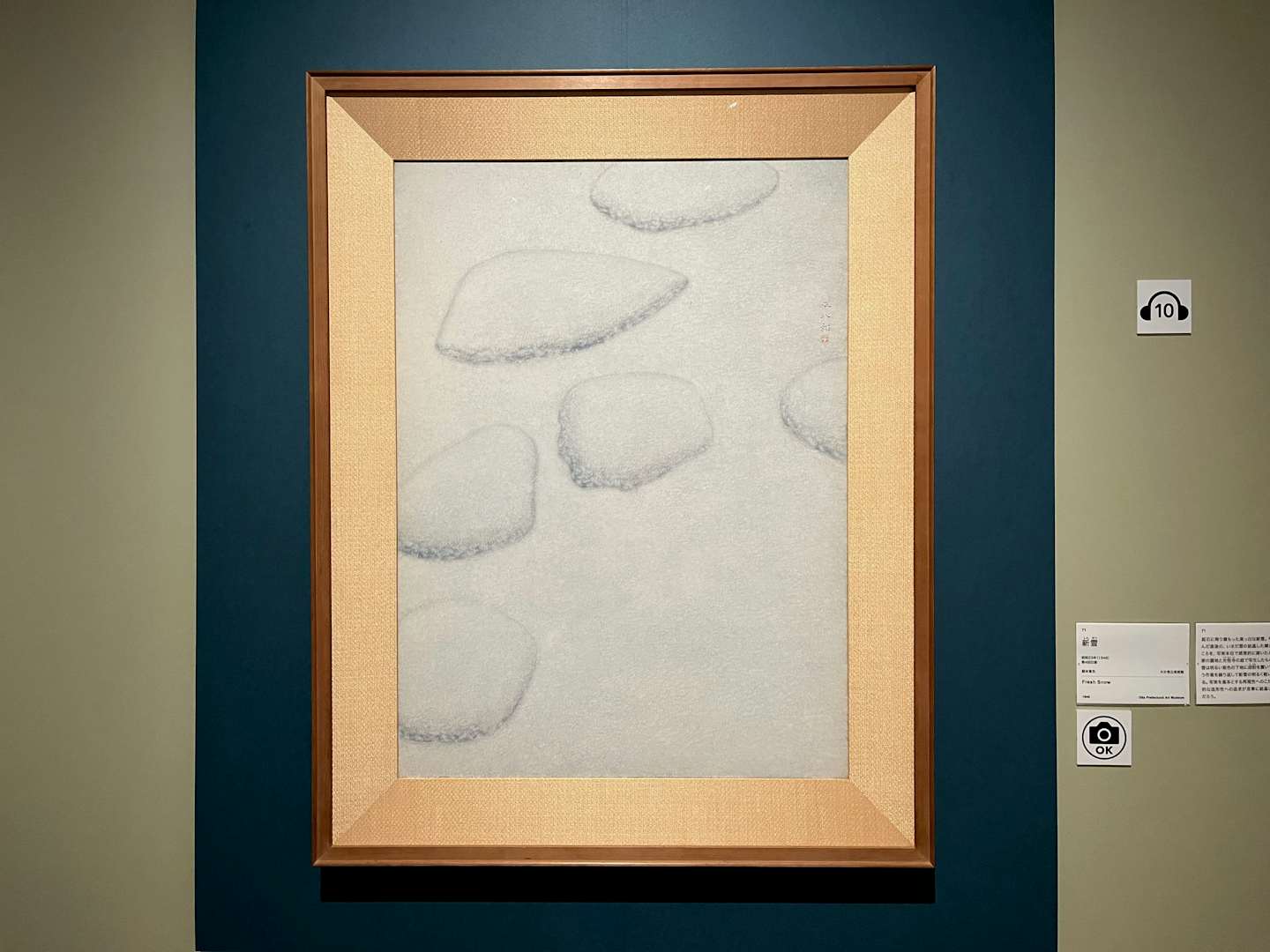

第4章「新たな造形表現への挑戦」では、戦時中の国粋主義への反動もあって伝統的な日本画への批判が高まるなか、徹底した自然鑑賞に寄りながら写実と装飾を高い次元で融合しようとした、戦後の平八郎の歩みを追う。

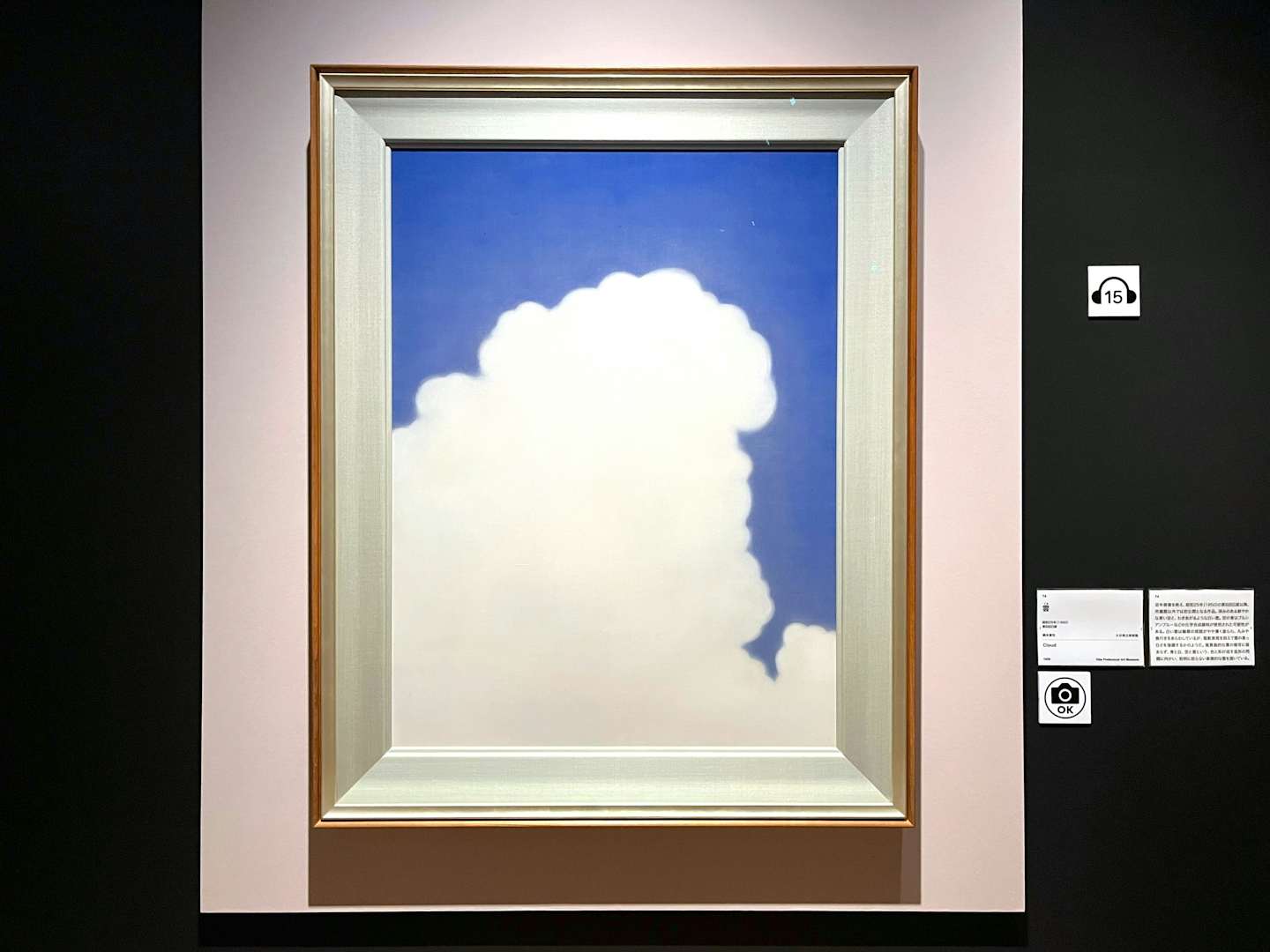

所蔵する大分県立美術館外では初公開となる《雲》(1950)は、夏の大きな入道雲を陰影を押さえて表現した作品。目の前に立つと、鮮やかな空の青とのコントラストが強く印象づけられるはずだ。色とかたちの探求のみならず、巨大な空の雲の大胆な切り取り方には目を見張るものがある。

このように、戦後の平八郎は対象を独自の視点で切り取り、独特の「見え方」を探求する作品を多く描いた。《氷》(1955)も一見すると何を描いたのかわからない、抽象絵画のように見えるが、これは上から見た水に張った氷を描いたものだ。光の反射や氷の厚さなど、あらゆる要素を折り込みながら、眼前にある存在を重層的に表現している。

第5章「自由で豊かな美の世界へ」では、晩年の平八郎の動向を一覧することができる。この時期の平八郎の作品は形態の単純化が進み、線もかたちも色彩も細部にとらわれない大らかな造形へと展開する。

晩年の平八郎は次のような言葉を残しているという。「このごろではもう装飾になっても写実になってもかまわんと思っている。問題は内容だ」。展示室の壁に転写されたこの言葉を見ながら作品を見ていけば、この「内容」とは何かがわかるだろう。

それは徹底した観察のなかで初めて見えてくる、本質的なディティールだ。平八郎は草花、鳥や魚といった動物、身近な食材から菓子まで、様々なものを描いているが、いずれも徹底的な観察を下敷きにしている。その結果生まれた知覚にいかに寄り添いイメージに起こしていくのか。平八郎の興味はそこにあったといえる。

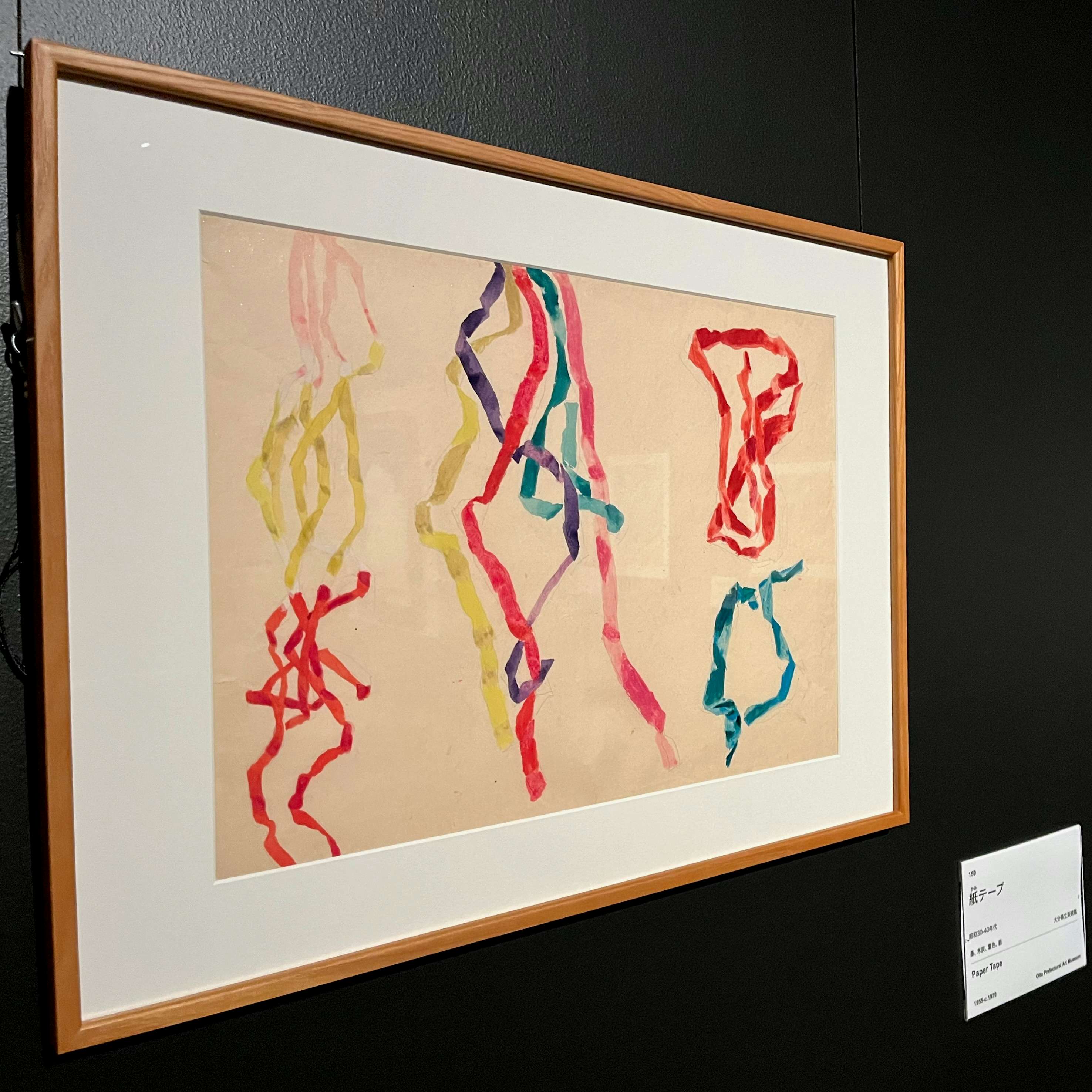

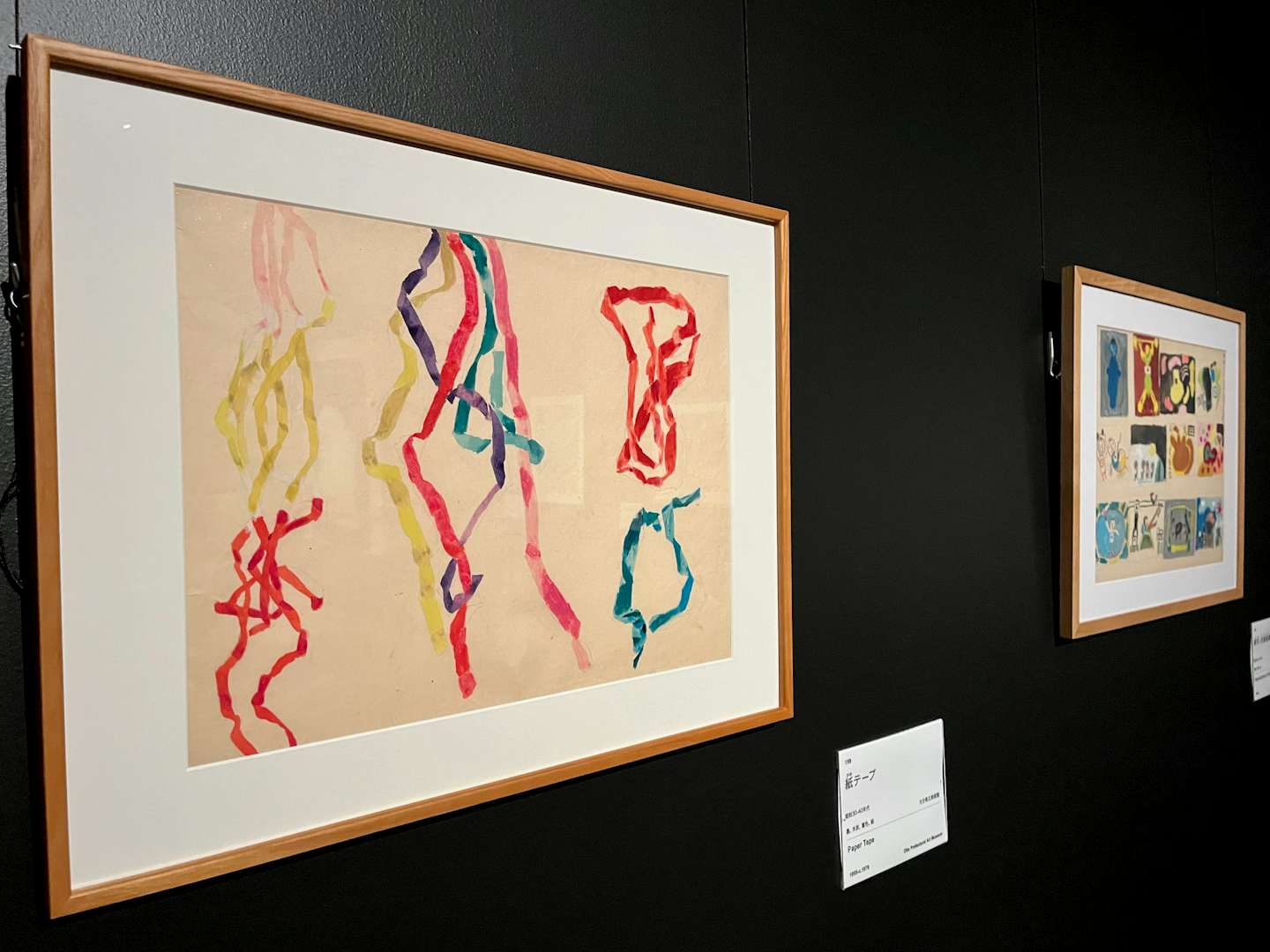

こうした平八郎の姿勢は、本展で数多く並べられた素描や写生帖、下絵からもうかがえる。ときには子供の絵までを写し描いた平八郎の飽くなき対象への向き合い方を、改めて世に知らしめる展覧会と言えるだろう。