パンデミック以降、私たちが多くの時間を過ごした「部屋」という空間。部屋にまつわる様々な表現を取り上げ、それを見直そうとする展覧会「部屋のみる夢 ― ボナールからティルマンス、現代の作家まで」が、ポーラ美術館で開幕した。会期は7月2日まで。

本展では、19世紀から現代までの9組の作家による約50点の作品を紹介。マティスやボナールなどの近代画家の作品に加え、ポーラ美術館が昨年新たに収蔵したヴォルフガング・ティルマンスと草間彌生の作品、そして髙田安規子・政子、佐藤翠と守山友一朗がコロナ禍中のステイホームを経て制作した新作を展示している。

本展の担当学芸員・近藤萌絵は開幕にあたり、展覧会の見どころについて次のように述べている。「近代の『部屋』を巡る表現をいまの視点で見つめ直し、現代のまさにいまを生きるステイホーム以降の感覚を反映した作家たちの新作を展示している。近代から現代までの時間軸のなかで『部屋』という空間について改めて考える機会となる」。

展覧会では、9組の作家を2つの展示室、9つのエリアに分けて紹介。順路を設けていないこともひとつの特徴だ。その意図について近藤はこう説明している。「『部屋』という空間が私たち一人ひとりにとって異なるものであるように、作家にとってもその制作過程に与えた影響はそれぞれ違う。作家ごとの部屋で見せていくことによって、その多様さを感じていただければ。また、現代の新作は、近代の作品と響き合うところもあるので、行きつ戻りつしながら楽しんでいただきたい」。

展示室1のアンリ・マティスの部屋では、壁掛けや調度、モデルの衣装にまでマティスがこだわって配置した室内空間に女性のモデルが佇んでいる様子が描かれた作品が展示。マティスにとって、部屋が色彩や空間の表現の可能性を探究できる制作の現場であることを示しながら、描く男性と描かれるモデルの女性という当時の社会におけるジェンダーの構造も反映している。

マティスの部屋と対比し、印象派の女性画家ベルト・モリゾの部屋では、ベランダやバルコニーにいる女性が描かれた作品が並んでいる。室内と屋外の境界をとたえたモリゾの作品は、大半の女性が室内に過ごしていた当時の状況を反映しながら、現代の家庭や暮らしのあり方を見つめ直すきっかけも与えてくれる。

この先に進むと、少し暗くなって閉じられたような空間がある。エドゥアール・ヴュイヤールの部屋だ。19世紀後半、近代化が進むなかで仕事場と家庭が分離し、家はインティメートで身近な人のみに開かれる空間となる。ヴュイヤールにとって、室内を飾る家具などのモチーフはたんなる背景だけでなく、描かれた人物と等しい重要な存在として描かれている。こうした親密さに満ちた空間を堪能してほしい。

ピエール・ボナールの部屋では、本展の出展作家における最多となるボナールの作品11点が3つのテーマに分けて展示されている。室内を飾る、豊かな自然が描かれた装飾パネルや、身近な人々や自宅の室内にあるオブジェをモティーフとした作品、伴侶であったマルトが浴室でみづくろいをする姿を描いた作品を通し、ボナールの絵画的実践をうかがうことができる。

デンマークの画家、ヴィルヘルム・ハマスホイの部屋は静かな空気に満ちる。登場人物の後ろ姿を見せ、画面上の要素を削ぎ落すことで、ハマスホイ独特の静謐な室内画が生み出されている。描かれた古い建物においては、そこに暮らしてきた人々の記憶を感じとることもできる。

佐藤翠と守山友一朗の部屋では、クローゼットをモチーフに作品を制作し続けてきた佐藤と、旅先の風景や日常の場面を観察し、その奥に潜むもうひとつの世界を描き出す守山の作品が展示されている。

コロナ禍において外の世界を取り入れるようになったという佐藤は、庭にある植物とクローゼット内のドレス、屋外と室内のイメージを重なることで、新たな展開を見せている。いっぽうで守山は、時間の流れによって部屋内の光や影の変化に着目し、幻想的な風景を描き出している。

また、本展ではふたりの作家が初めて共作を発表。ひとつの画面に混在している2つの表現をじっくり見てほしい。

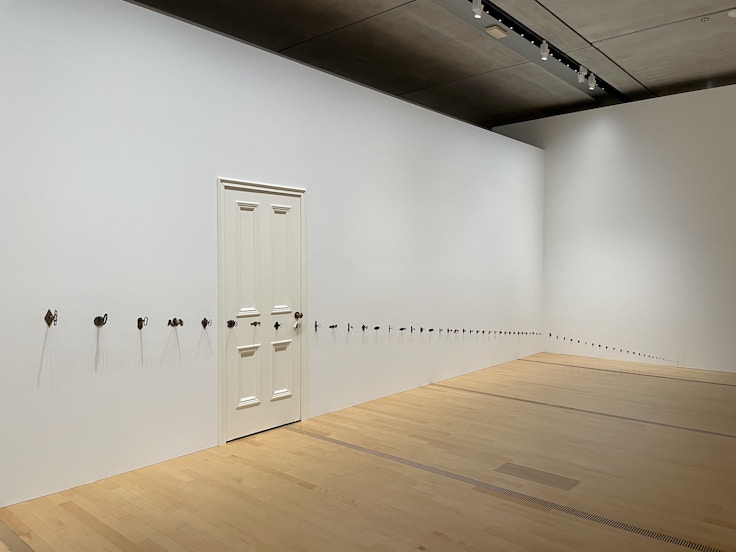

一卵性双生児のアーティストユニットである髙田安規子・政子の部屋では、部屋を構成する要素である「窓」と「扉」をモチーフにしたインスタレーション作品が出品。それらのモチーフは、物理的に室内と屋外をつなぐ役割だけでなく、心理的な意味でも内と外の境界を表す。また、リモートでのコミュニケーションの普及によりパブリックとプライベートの境界が曖昧になったことも反映している。

様々な鍵が斜めの線に沿って展示室の壁や扉に刺さった作品《Open/Closed》は、ステイホームの閉鎖から開放へと段階的に向かっている現状を示唆し、その奥につながる世界について想像を掻き立てるもの。12分の1のスケールに変換された大量の窓からなる《Inside-out/Outside-in》では、物理的な隔たりを感じさせると同時に、内と外の境界を示す、コロナ禍において感じた孤独感を浮き彫りにしている。

地下2階の展示室3では、同館が新たに収蔵したヴォルフガング・ティルマンスの写真作品全10点と草間彌生の立体作品を初公開。ティルマンスがニューヨークやロンドンのアトリエ、そしてドイツの各地の室内を撮影した作品には、写真の新たな可能性に挑む最前線で先鋭的な取り組みをする実践の場が写りながら、ティルマンスの日常に向ける親密なまなざしや温かな記憶も反映されている。

いっぽう、草間彌生の部屋の中央にある《ベッド、水玉強迫》は、草間がこれまでベッドをモチーフに制作した作品2点のうちのひとつ。人間が眠りにつく場所であるベッドは、無防備な姿をさらけ出す場であり、人間が生まれて初めて接触する場や、亡くなる前に最後の瞬間を過ごす場所でもある。草間の代表的な水玉模様や突起物で覆われたベッドは、安らぐはずのものを対極の存在へと変容させている。

近藤は、「将来的に起こるかもしれない新たな感染症や気候の苛烈な変動などを見据え、私たちが部屋のなかで時間をどう過ごしてくかを考えられる機会になれば」と語っている。

古くからアーティストの重要な着想源であり、コロナ禍でのステイホームを経て人々の日常生活における位置付けが大きく変わった「部屋」。近代から現代に至るまでの部屋にまつわる多様な表現を手がかりに、部屋と自身との関係を改めて考えてみてはいかがだろうか。