学習、生成、創作の新たな地平を探る

現在、様々な生成AIサービスが公開され、イラストレーション、文章、音楽、映像などのデジタルコンテンツを誰でも「生成」することが容易になっている。生成AIは、既存の創作物や、SNSの利用者が日常的に投稿するような文章や画像などを大量のデータとして学習し、パターン化。「それらしい表現物」を高いクオリティで出力することが可能だ。そのような現状からも、AIによる生成物は、倫理面や権利処理において多くの議論を呼んでいる。

本特集では、生成AIがアーティストの制作にもたらすもの、そしてAIと人間の「創造性」を考えるために、AIを使って作品を制作するアーティストや研究者、機械と人間の創造性をめぐる歴史、AI生成物の著作権問題などを取り上げている。「学習とは何か?」「生成とは何か?」「創作とは何か?」といった視点から、AI技術と人間の制作の現在と歴史を通して、「創造性」の新たな地平を見つめる機会となるだろう。

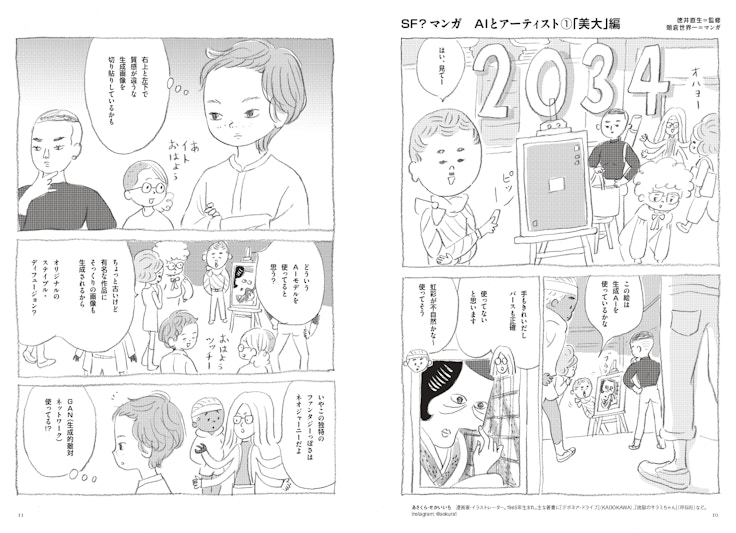

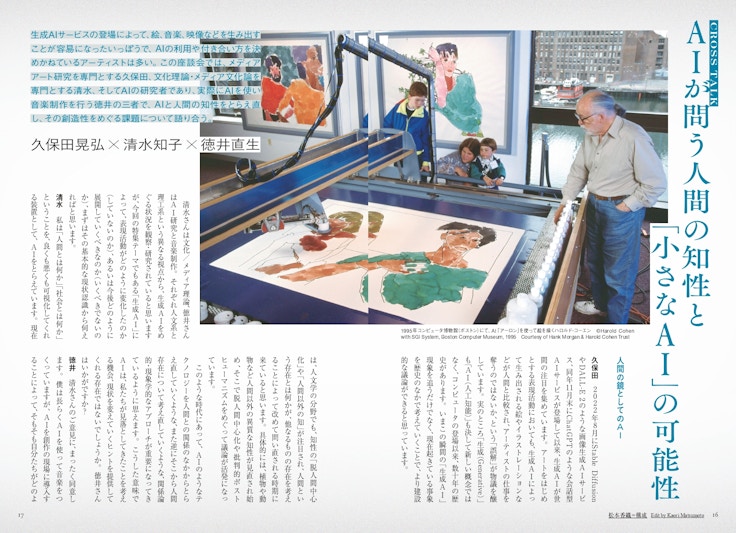

特集コンテンツには、朝倉世界一によるマンガ「AIとアーティスト」や、久保田晃弘×清水知子×徳井直生による座談会、トム・ホワイト、村山悟郎、ジェームズ・ブライドルへのインタビュー、AIと創造性にまつわる年表、生成AIと著作権をめぐる基礎講座なども掲載されている。

特別記事には、国立新美術館で大回顧展を開催中(~11月11日)で、8月9日に逝去した田名網敬一を取り上げる。田名網は大学在学中の1950年代後半から60年超にわたってジャンル横断的に旺盛な創作活動を続けてきた。戦後のアメリカ文化を一身に浴びるなかで培われてきた、その創造性とオリジナリティはどこにあるのか。表象文化論・現代美術史研究の加治屋健司が読み解いてゆく。

アーティスト・インタビューは、2000年代から世界各地の美術館で個展を開き、旺盛な制作を続けるトーマス・ハウセゴ。マリブとロサンゼルスで制作された新作は、月と卵をモチーフに、そして日本の俳句からもインスピレーションを受けているという。日本初の個展にあわせて、美術家/美術批評の石川卓磨が話を聞いた。