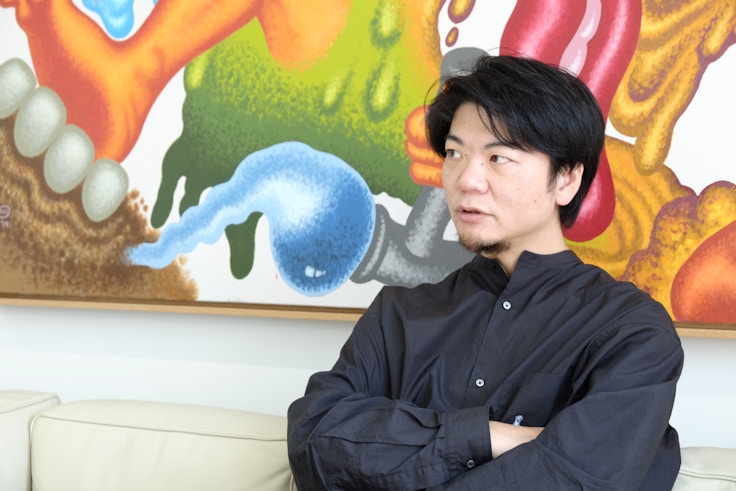

6月に新たなフラッグシップギャラリー「NANZUKA UNDERGROUND」をオープンさせたNANZUKA。2005年に渋谷に開廊して以来、田名網敬一、空山基、山口はるみ、佐伯俊男といった美術の外のイラストの文脈に位置づけられてきた作家や、モリマサト、Haroshi、ダニエル・アーシャム、佃弘樹、トッド・ジェームスといった国内外の新進作家を取り扱ってきた。現在は渋谷と心斎橋のPARCOにある「2G」や、中目黒の「3110NZ by LDH Kitchen」なども手がけ、既存の枠組みを超えたかたちで存在感を放っている。代表の南塚真史にこれまでの歩みや、ギャラリストとして大切にしていることなどを聞いた。

新たなフラッグシップにかける思い

──去る6月、新たな旗艦ギャラリー「NANZUKA UNDERGROUND」をオープンさせました。2005年に渋谷にオープンをし、途中白金に移転、2010年には再び渋谷に戻り運営を続けてきました。建て替えにともなう移転でしたが、南塚さんがこの場所を選んだ理由を教えてください。

渋谷や中央線沿線の、アンダーグラウンドなカルチャーに囲まれて育ったので、NANZUKAというギャラリーについても、“アウトサイダー的な匂い”がするアーティストを扱っていくというのがコンセプトでした。基本的には中央集権的な美術に対するカウンターでありたいという思いがあったんです。六本木や天王洲ではなく、やはり土地の持っている地域性や文脈が大事だったので、その観点では渋谷か原宿しかありませんでした。また、ファッションシーンとの親和性もこの土地の魅力ですよね。ビームスがあって、ユナイテッド・アローズがあって、ほかにもファッションを中心としたカルチャーの集積地であることが大事でした。

──新たなギャラリーは「NANZUKA UNDERGROUND」と、設立当初の名称が再び冠されました。これにはどういった狙いがあるのでしょうか。

以前はギャラリーが地下にあったので、「アンダーグラウンド」な雰囲気が自然と出ていたわけですが、こうしてフラッグシップとなる地上のギャラリーが「アンダーグラウンド」を名乗ったら、その名前の意味をNANZUKAが設立当初から持ち続けている、コンセプトやエキシビションの方向性まで含めて、みんながもう一度意識してくれると思いました。

渋谷と心斎橋のパルコでアパレルも扱う「2G」や、中目黒で鮨店併設のギャラリー「3110NZ by LDH Kitchen」を運営していて、NANZUKAはそれらを含めた総体です。こうした展開をするなか、フラッグシップとなるこのギャラリーの固有名詞として、やはり原点としての「NANZUKA UNDERGROUND」がしっくりときました。

──「NANZUKA UNDERGROUND」のこけら落としとなったのが、モリマサトの新作個展「Lonsdaleite Year」でした。記念すべきオープニング展覧会に選んだ理由を教えてください。

彼はNANZUKAの最初の取り扱い作家なんです。僕と同世代で、最初は友達として仲良くなり、いっしょに遊ぶなかで自然と取り扱い作家の第一号となりました。

モリマサトはこれまでNANZUKAを牽引してきた田名網敬一や空山基といった、本当に色々なことを学ばせてくれた大先輩アーティストとはまた別のファクターで、出会ってから15年間、ともに高めあってきた仲間です。新生「NANZUKA UNDERGROUND」の持つステートメントを牽引してくれる作家として、自然とオープニングの展覧会に決まりました。

次の展覧会はHaroshiによる「I versus I」ですが、彼も同世代のアーティストで、モリと同じく昔の交友関係からつながっているアーティストです。ストリート・カルチャーって、こうした狭いつながりのなかで「あいつの表現がやばい」といった感じで、最初は仲間内で評価され、それが広がってサバイブしていくものです。よく「アーティストをどうやって選んでいるのか」と聞かれますが、実際のところ所属アーティストたちの暗に秘めた共通理解のなかからつながっているので、NANZUKAのアーティストたちへの評価軸は見えづらいでしょうね。

既存の美術の枠組みへの挑戦

──NANZUKAは00年代から、香港や上海といった海外のアートフェアに積極的に出店し、アーティストたちの海外における評価を高めてきました。

田名網敬一を取り扱い始めた当初、日本では美術館のキュレーターにも同業のギャラリストにも「あれはアーティストではなくイラストレーターだ」ということを言われたりしており、最初から海外で紹介していくことを意識していました。

フェアでのプレゼンテーションはその都度、そのときの環境によって変わってくるところがありますが、当時の戦略としては、とにかく田名網をプッシュするという一択でした。そのため、2008年の第1回「アートHK」(香港)、2010年「Frieze Art Fair」(ロサンゼルス)などでは、田名網の個展を徹底してやることで、アーティストの国際的な評価を上げていきました。

──近年のNANZUKAは先ほども話に出た渋谷と心斎橋のPARCOにある「2G」や、中目黒の寿司店「3110NZ by LDH Kitchen」などをはじめ、純粋に作品を売ることとは別の方向も含めた戦略を展開していますが、これはどういった判断で方向性を決めてきたのでしょうか。

「商用の仕事をするアーティストは現代美術としてはダメ」という先入観が、美術業界の側にありますよね。でも、うちのギャラリーは出自が商用のクライアントワークだったアーティストも多く扱っています。その文脈ををあえて強化することによって、既存の美術の文脈に対抗する新たな現代のアートの姿として提示できるのではないか、と考えました。

田名網さんが60年代にステートメントを発表しているんですが、アートディレクター、グラフィックデザイナー、あるいはイラストレーターといった肩書きに囚われずに、これから自分がやっていくことは戦略的にすべてのアートの垣根を超えたクリエイティブをすることだ、ということを言っているわけです。僕がいまやっていることは、田名網が当時やろうとしていたことを、今この時代において実践し、その正当性を結果として証明することだと自負しています。

NANZUKAというプロジェクトはその意味で、田名網が提唱したコンセプトを、僕が走らせているともいえます。NANZUKAがほかのギャラリーと異なっている点は、そのようなコンテクストを体現する日本人のアーティストが、群をなしてひとつのチームとなっていることだと思います。

──ウェブによって、SNS等でアーティストが自らの作品をプレゼンテーションできるようになり、国内外問わずコレクターと直接やり取りできるようになりました。こうした状況においては、改めてアーティストとコレクターを仲介するアートギャラリーの存在意義が問われていると思います。

ただ作品を売るだけのギャラリーは厳しくなるでしょうね。新型コロナウイルスによって、そのことがより明らかになったと思います。Instagramなどのアプリを駆使することで、アーティストとコレクターの間で直接作品の売買が成立するし、そこにギャラリーが介在するメリットがアーティストにはほとんどない。では、ギャラリーは何をすればアーティストにとって有用なのかというと、やはりアーティストにできない仕事をやるということですよね。泥をかぶる役割も含めて、あらゆる雑用を引き受けるということです。それは、各々のアーティストにとって必要だと思われる文脈を戦略的に強化する展覧会を企画することや、アーティストの権利を守るための知識とチームを整えて、場合によってはクライアントと争うことも含みます。

また、アーティストの長いキャリアを考えた際に、一時的に売れるアーティストはいますが、生涯右肩上がりのケースはほとんどないわけです。その点でも、どれだけきちんと戦略的に、コンサルティング的な視点でアーティストに寄り添ったアドバイスをできるかが問われています。

また、アーティストは独りで作品をつくっているので、客観性を失って迷うことも多々あります。ギャラリーはアーティストを変えられますけど、アーティストは自分で自分に落とし前を付けるしかないわけです。アーティストがピンチの際に、その未来を正しく導けるかどうか、そのための信頼関係を構築できるかどうかも、ギャラリーに求められている事だと思います。そういった裏方の仕事に徹しながら、アーティストの第一の親友、または仲間として側にいることが重要だと思います。

──南塚さんはギャラリーを開設する以前の学生時代は、どのようなことを学ばれてきましたか。

大学院では、山下清や丸木スマといった、美術の主流に属さない独学で自身の表現を見つけた表現者をどちらかと言うと社会学的なアプローチで研究していました。昔から構造に興味があり、なぜ手塚治虫、大友克洋、田名網敬一、空山基などはアートとして語られないという素朴な疑問を持っていたんです。あえてストリート的な感覚でいうと彼らは純粋に「かっこいい」作品を生んだ人たちなわけで、日本の美術史に乗るような画壇の芸術家たちよりも、僕たちの世代には大きな影響力を持っていると思っていました。

問い続ける現代美術の「自由」

──アカデミックな場で美術を学んだのち、ギャラリストを目指すようになったのはなぜでしょうか。

僕が学籍を置いていたところは、多くの学生が博士課程を目指して論文を書き、学芸員の枠が空いたら就職するという硬派なところでした。ただ、僕の研究テーマは、人間の表現が同時代の社会にどのような影響を与えるのかという社会学的なものでしたし、そもそも美術の歴史に対しては懐疑的な立場でした。

美術史は、過去の作品や文献を基に研究を行う歴史学です。中世までは宗教の影響が大きいですし、戦後の美術もその国の政治システムによって大きな影響を受けています。そうした状況を俯瞰的にとらえた際に、人間の根源的な「表現」というベクトルと、それを評価する側のズレがどうしても気になったのです。

当時から僕は美術の歴史に対して懐疑的な立場でした。美術史は過去の作品や文献を見て研究することが多いものの、個人的にはそういった一次資料ってあまり信用できないとは思っていたんですね、アーティストはよく嘘をつきますし(笑)。だから教授には「お前はプロの研究者には絶対向いていない」なんて言われていたわけです。

当時は就職氷河期のど真ん中ですし、僕はいま生きているアーティストに興味があるからそういった仕事をしたいと、ギャラリストという仕事を意識するようになりました。ギャラリーというのはお金とともに立ち回るわけで、いわゆる真髄を見るために客観視するという美術史の基本的なメソッドとは全然違う世界。教授にもその覚悟があるのならやってみればいいのではと言われました。

僕がアカデミックな場で学んだことは、アートという大きな文脈のなかでNANZUKAの取り扱うアーティストを説明していくためにも、非常に有効な経験だったかなと思っています。

──南塚さんのお話を聞いていると、つねに既存の美術の枠組みに対して、対立的な軸から挑戦していこうという気概を感じますね。

政治もそうですけど、美術だって権威を持つと保守的になりがちです。日本の戦後の美術の構図を見ればそれは一目瞭然です。もともと日本の美術って権威的じゃないですか。明治以降西洋から入ってきた先進文化としての洋画と、それに対抗するためにつくられた日本画が、画壇という組織をつくり、そのなかだけで発生した文脈が新しいものを排除していく。

日本の現代美術は、そういったしがらみからは自由でいたように見えますが、肝心の美術教育のところが画壇という組織に握られていた結果、ほとんどの場合はゲリラ的な環境でしか生まれてこなかった。美術館での展覧会も、ギャラリーでの販売も、ほぼ皆無の状況がつい最近まで続いていたわけです。

飛躍するようですが、これには日本における「自由」というテーマが深く関わっていると僕は感じています。日本の近代史でいうと、明治維新にしても、太平洋戦争後の民主主義への移行にしても、自ら能動的に獲得したものというよりは外圧の結果といえます。ヨーロッパの市民革命に起源を持つ欧米の現代美術における「自由」の意味が日本の美術業界では、きちんと理解されていない。アートにおける発想の自由、表現の自由といったテーマを考えるときに、では自由の価値を日本人はどれだけ理解しているのか、という話です。

──近年は国内のギャラリーやアートフェアの売上が現代美術を中心に好調であったりと、日本のマーケットも昔よりは裾野が広がってきていると感じますがいかがでしょうか。

圧倒的に大きくなってきていると思います。セカンダリーのマーケットも強いですよね。最近僕が面白いと思っているのは、若いIT系のコレクターが増えていて、CAMPFIREの家入一真さんとかビズリーチの竹内真さんとか、そういったゼロからものをつくって成功した経験がある若い世代の人たちは、自由な発想こそが大事だということを実体験として知っている。その文脈において、アートを買う人たちが増えてきていると思います。そういったひとたちは、自分の自由な意思を強化するために、「理解不能なもの」をある意味で自分への挑戦として買っていく。アートよって己のクリエイティブな思考を強化するといった姿勢ですよね。日本もついにそういうところまで来たかと思います。

やはり、なぜアートを買うのかというところが非常に大事だと思います。転売目的の購入も否定はしませんが、ギャラリー側は売る必要が無ければそういった人には売らないという選択肢も持っている。基本的にアートの概念が好きな人や、アーティストを人物として好きな人を見分けながら、優先して作品を売っていくようにはしています。アーティストのために望まれていることを、ギャラリーがしっかりと遂行する。当たり前だけど、とても重要なことですよね。