十和田湖から着想された新作《水の記憶》

──十和田市現代美術館で10日ほど制作に携わったと伺いました。来日してすぐに現場入りされたのでしょうか(取材実施は3月下旬)。

実家がある大阪に入ってまずは岸和田で2週間、隔離期間を過ごしました。私が住んでいるベルリンでは多くのアーティストが暮らしていて職業として成立しているのですが、ベルリンを離れるとアートに触れる機会が極端に減るため、隔離期間中は自分の職業が認められていないような感覚を味わいました。2週間経って十和田に来たら、ここには現代美術がとても根付いていると感じました。隔離期間があったことで、思いがけず現代美術の大切さを感じることができました。

──新作《水の記憶》が生まれた経緯をお聞かせください。

十和田市現代美術館というと十和田湖のイメージがすごく強く、また私はこれまでにも船が好きで作品にも用いてきたので、十和田湖で使用されていた船があれば、それを使って作品をつくりたいと伝えて美術館の担当者に探していただきました。そうしたら、下北半島でもともと使われていた舟が十和田湖のほとりのお土産屋さんで什器になっていて。でも消防法で店内に置けなくなって外に出されていたので、その船をここまで運んで使わせていただきました。

──船を好きになったきっかけはなんでしょうか?

私は大阪で生まれ育ったのですが両親が高知県出身で、夏休みには必ず高知に帰省していました。車で大阪の南港に行ってフェリーに乗り、海の上で1泊して朝8時に起きると高知港に着く、という経験を子供の頃に毎年経験していたんですね。一晩経って次の朝には異国に着くようなイメージがあって、船で旅するのがすごく楽しかったんです。高知に着くと、人が話している言葉も土佐弁になっていますし、そういう経験から船を好きになりました。

──十和田ではどのようにリサーチを行い、この美術館に合う作品を計画したのでしょうか?

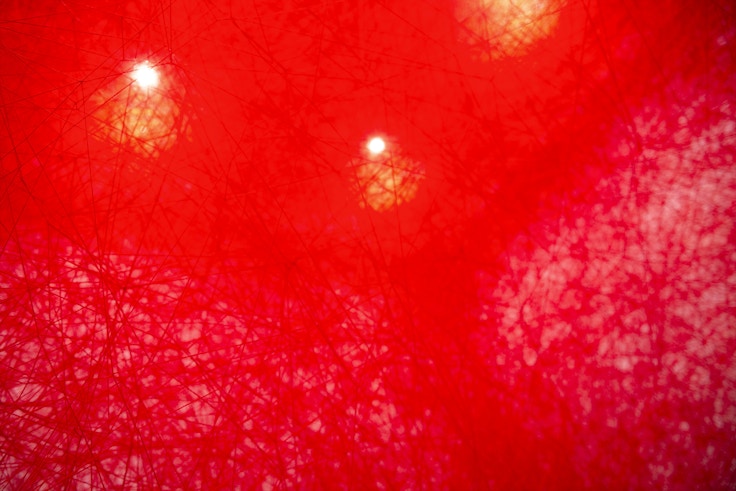

本来だったら現地に来て会場を下見して、その土地ではどういったお葬式や結婚式が行われているのかなど、時間をかけて土地のリサーチもするのですが、今回はコロナで直前まで来ることができなかったので、湖のイメージと、あとは展示室の写真をいただいて考えました。展示室の中央に船を置いて、そこから赤い糸を編み上げることで船の記憶を紡ごうと。紡いでいった糸が水のようになればいいなというイメージもありました。

──糸を編み上げる作品はこれまでも発表していますが、常設作品を手がけるにあたってどのようなことに注意しましたか?

まず小さめの展示室なので、見せ方をどうしようかと考えて細い糸を選びました。太い糸だと、この空間で編み込みきれないと思ったんです。いつも使っている糸の2分の1ぐらいの太さで、燃えにくく変色もしない糸を用いました。通常は展示を終えると廃棄するので普通のアクリルの糸を使うのですが、今回は10年ぐらい展示することが頭にあったので、素材にはこだわりました。

──通常と違う糸を使うことで難しかった点はありますか?

アトリエでは試していましたが、インスタレーションが実際にどうなるかは現地で編み込み始めるまでわかりませんでした。制作を始めてみると、太さを間違えたのではないかと思うほど、編みながらなかなか先が見えてこない状態が続きました。ひとつの理由は、この美術館の光の強さです。明るい廊下から展示室に入ると、目が慣れるまでに時間がかかってしまうんですね。でも私は、展示室に入った瞬間に何かを感じてもらいたい。インスタレーションですから。そこでライトを付け足したり、いろいろ試しながら一瞬で伝えられるインスタレーションにできるように調整しました。

──作品を完成させるのには、どのぐらいの長さの赤い糸を使用したのでしょうか?

8.4kmの糸を使って、10日間ぐらいかけて6人で作業をしました。糸を編み続けて、ライトなどを調整して、赤い糸が見えなくなったときに作品が完成するイメージです。目で赤い糸を追っていたら、糸が消えて、目で追っていた世界ではない世界が見えてくるときに作品が完成するんです。糸が心地よい赤のモヤになるというか。

──ものがものではなくなる瞬間に作品が完成する、ということでしょうか?

そうですね。例えば絵画でいうと、ものとしては絵具とキャンバスですけど、実際に見えているのは違うものですよね。作品にはある世界があって、絵具とキャンバスを見ているわけではなく、何か別の世界が見えて感動しているわけですよね。インスタレーションも絵画も同じで、視覚芸術ってそういうものだと思っています。

コロナ禍がもたらしたもの

──これまでにも、例えば建物の解体現場で取り外された窓が集まっているのを見て、インスタレーションのアイデアが生まれたり、生活しながらふと覚えた違和感から別の世界を生み出すような制作方法をとってこられたわけですが、コロナ禍でそこに変化はありましたか?

移動がなくなって、すごく違和感はありました。いつもは年間の半分は家を離れていますが、コロナ禍では家にいる時間が長くて、家族との時間がすごく増えて、ずっと家で絵を描いていたんですね。300枚ぐらいまでは数えていたんですが、それ以上は数えずにどんどん描き続けて。すべてがストップして穏やかな生活になっているはずなのに、でも絵には急に暴れたような線が生まれたり、心の中が穏やかじゃないのはどうしてだろうという違和感がすごくあって、まだ形になったわけではありませんが、そういうところから作品になることは多いですね。

──展覧会もいくつも延期になったと伺っています。

延期になった展覧会が10ぐらいありました。展覧会が消えるということは、その思想まで消えてしまうということです。いつも展覧会の企画は時期に合わせているものが多いので、その時期がずれてしまうと“いま”を表現できなくなってしまうんですよ。この気持ちをどこにもっていっていいのかわからないという思いがあって、去年はケンジタキギャラリーで形にならない作品を展示する「消えた展覧会—この気持ちをどこに—」という個展をやりました。

──作業台にメモ書きや小さな立体物などが並ぶ展示には、展覧会のアイデアが表出している強い印象を受けました。コロナ禍だからこそ実現した個展だなと。

2019年に森美術館で個展を行ったのですが、美術館からオファーを受けたのがその2年前で、オファーの翌日に癌だと言われて、抗癌治療しながら制作を続けたんですね。最終的には癌になったことも含めて自分にとって必要なことだったんだ、乗り越えるために与えられた試練だったんだ、と思えるようになりました。この状況も、コロナだからあれができないではなくて、コロナだからこれができたと考える生き方をしなければ、というように考えを変えれたのが森美術館での個展でした。

──今年の頭にベルリンのケーニッヒ・ギャラリーで開催された新作個展「I HOPE...」をオンラインでVR配信したのも、コロナ禍だからこそ実現したのですね。

作品をインストールしたのはいいのですが、ロックダウンでギャラリーを開けられなくて、スタッフの人みんなから会うとひと言目に「残念だね」と言われて、残念な展覧会にしたくないという思いが強くなりました。そこで振付家のザシャ・ヴァルツや、ほかにも音楽家や小説家などロックダウンで仕事が止まっている人たちに声をかけて、1週間に1回、インスタレーション空間でパフォーマンスをしてもらって配信しました。パフォーマーとのコラボレーションで作品をつくると、また違った作品が生まれるのでやりがいがあります。

──今後は森美術館の「魂がふるえる」展のアジア各地への巡回が行われ、また延期となった個展の開催もあると思いますが、コロナ禍でアートについて考えたことがあればお聞かせください。

猪熊弦一郎さんが「美術館は心の病院」だと言っているんですね。生活をしていると本当に伝えたいことが言葉にならなかったり、自分の思いとは違う形で伝わってしまったり、社会で生きているとコミュニケーションは必要ですけど、でも難しいものですよね。そういうときにふと美術館に来て、作品を通して人の気持ちがわかることってあると思っていて、コロナで大変なときだからこそ、美術を通して心の病は救われるのではないかと思います。アートがないとすごくソワソワして、息苦しくなりますから。