原爆投下から80年。2人の写真家が継ぐ「証言」のかたち

戦後80年記念特別展「東松照明と土門拳-語りつぐ写真-」(土門拳写真美術館)

本展は、広島と長崎への原爆投下から80年に際して開催された展覧会であり、日本の写真の第一人者である土門拳と東松照明の2人による原爆の写真を中心に構成されている。

2人の大きな接点として、土門と東松の共著である写真集『Hiroshima-Nagasaki Document 1961』(原水爆禁止日本協議会、1961)が挙げられる。土門は1957年に広島を撮影し、写真集『ヒロシマ』(研光社、1958)を刊行。いっぽう、東松は1961年に長崎を訪れ、当地を撮影している。

展示室で2人の作品をあらためて見直して気づくのは、2人の共通点と相違点である。まず共通しているのは、当時すでに「過去の出来事」とされつつあった原爆の記憶を、いま現在にもつながる「進行形の出来事」として提示しようとした点である。

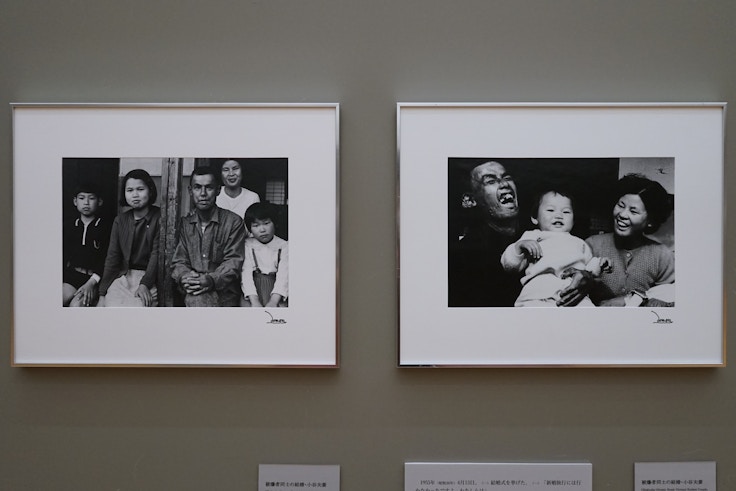

例えば、土門拳の『ヒロシマ』のなかでもよく知られる写真として《被爆者同士の結婚》(1957)がある。写真のなかの夫婦は笑顔で子供を抱いているが、「子供が生まれたこと」と「結婚」という明るい出来事と対照的に、原爆がその家族に、そして生まれた子供に及ぼし続ける影を感じさせる1枚である。

いっぽう東松照明は、顔に大きなケロイドの痕を残した女性を撮影している。この女性は片岡ツヨと言い、カトリック教徒であり、長崎の原爆被ばくの語り部として活動した人物である。片岡は被ばく後に「鏡に顔を写した瞬間に絶望して世の中が真っ暗くなった」「鏡を地べたに投げつけたことを覚えている」と話している(*1)。両者の作品の根幹にあるのは、原爆が一瞬で終わった出来事ではなく、あの日に傷を負った身体とともに生きていかなくてはならないこと、そして差別や偏見などといったかたちで、何重にも、かつ継続的な被害を及ぼしていることを、その写真から伝える重要な仕事である。

もっとも、2人の写真からは共通点だけでなく、決定的な違いも浮かび上がる。土門は、「乞食写真」と揶揄されるほどに、原爆被害の傷病と貧困を明示的に、あるいは露骨と言ってもいいような撮り方で記録した。他方で東松は、変形した瓶や、原爆が炸裂した時間に止まった時計などの被ばくを象徴する日用品に、劇的な演出を施して撮影している。加えて、広島を主題とした土門と異なるのは、長崎という地域のカトリックの文化や環境にも目を向けている点であろう。

いずれも証言的な写真であることは間違いないが、その違いは証言の語り方において際立っている。包み隠すことなく、人の痛みや貧しさ、その苦しさを大きな声で、みんなにダイレクトに伝わるように語るのが土門拳だとするならば、東松は、土門と比較すれば少し控えめな声量で、そして少し飾った詩的な語り口になるのではないだろうか。

なお、本展では東松の原爆以外の写真も展示されている。沖縄の写真などを経由し、晩年に向かうにつれて詩性を強めた結果、写真表現としての方向性が迷走したように見える晩年のカラー写真も、最期まで新たな表現を模索し続けた東松の意欲を示すものだろう。土門も『古寺巡礼』で仏像や古寺を撮影しているが、極端なクローズアップが特徴的であり、いわゆる「乞食写真」と呼ばれた作品群とは対象へのアプローチが大きく異なっている。このように、両者とも、記録性とは異なる方向性に自らの写真を探求したことが垣間見える。写真がもはや撮るものですらなくなりつつある現在に、もし彼らが生きていたならば、どのような記録が、あるいはどのような表現がありえたのか。最期まで写真と格闘し続けた写真群を前に、そう思わずにはいられなかった。

*1──国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館「片岡ツヨ」証言記録 https://www.global-peace.go.jp/picture/pic_syousai.php?gbID=115&dt=250215105258(証言収録日:1990年10月1日、アクセス:2025年11月30日)

写真提供=土門拳写真美術館

ヴルムの彫刻が掘り起こす「かたち」の規範性

「エルヴィン・ヴルム 人のかたち」(十和田市現代美術館)

十和田市現代美術館は、恒久展示の作品でよく知られている美術館と言えるだろう。ロン・ミュエク《スタンディング・ウーマン》(2007)や、ハンス・オプ・デ・ベーク《ロケーション(5)》(2004 / 08)といった大型作品が同館の顔となっているが、そのなかでも、とくに親しみやすい作品として挙げられるのが、エルヴィン・ヴルムの《ファット・ハウス》(2010)と《ファット・カー》(2010)ではないだろうか。

ファット・シリーズは、家や車といった日常的なオブジェクトを、人の身体が太るように膨張させた大型彫刻であり、典型的な屋外彫刻が示してきた理想的な身体や均整のとれた造形ではない。ぽっちゃり、でっぷりと変形したフォルムには、思わず笑ってしまう。

ところが、このユーモラスなフォルムが引き起こす「笑ってしまう」という反応こそ、本展「人のかたち」でも強調されているヴルム作品の核心と言える。彼の作品は、鑑賞者の内にある「かたち」への意識をあぶり出す、挑発の装置として働いている。

太っている家や車がおかしく見えるということは、私たちがどこかで「こうであるべき形」を前提にして世界を見ているということにほかならない(家や車には確かに、機能から要請されるあるべきかたちがあるけれど)。

例えば、ボディメイクやフィジークの世界では、「彫刻のような身体」という比喩がしばしば用いられるが、ここで「彫刻」という言葉が使われることは、彫刻が身体の理想や規範をつくり出し、提示する装置として機能してきたことをあらわにしている。一般に「太った」身体のことを「彫刻のような」とは言わない。ヴルムが家や車を「太らせる」ことを彫刻として実践する行為は、身体を引き締め、筋肉を削り出していくボディメイクとも、削ぎ落とすことによる美の探究とも異なり、「かたち」そのものが持つ規範性を彫り起こす行為なのである。

ファット・シリーズで家や車を太らせたヴルムは、《学校》(2024 / 25)において、その逆方向とも言える実践を行っている。

《学校》は細長く、小さく変形させられた学校を模した立体作品で、内部に入ることができる。建物を両側から巨大な万力で挟んで力を込めたように内部の空間も狭められていて、机や椅子も同様に変形している。私はこの空間から、「肩身が狭い」「心が狭い」「視野が狭い」「身を縮める」といった、身体と狭さに関する様々な慣用句を想起した。こうした狭さと身体の関係させる言葉は、たんに身体的な状態を指し示しているのではなく、恐怖や不安、あるいは固定概念にとらわれているといった精神への影響を示唆しているのであり、この《学校》の狭さは、その慣用句を空間として可視化しているのである。

《学校》の内部には、戦前から戦中のきな臭い掲示物が貼られている。それらは、東京国立近代美術館の企画展「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」(7月15日~10月26日)で見られたような類の、大日本帝国時代の膨張主義を志向するポスターである。これらが「学校」の内部に貼られるのと、「記憶をつむぐ」ために展示室の壁面に展示されるのとでは、同様のポスターも異なる印象を与えることに気づかされる。極端に狭められた空間に掲示されたポスターは、学校という機関が子供に施しうる狭量さや、型にはめていくためのコントロールの手段である。そして、国家が膨張しようとするとき、許容される価値観は限定されていくのである。

本展では、美術館を飛び出し、近隣の店舗や施設に「一分間の彫刻」シリーズが設置されている。このシリーズは、日常的な小道具(バケツ、椅子、日用品など)と人間の身体を組み合わせて、鑑賞者が「その瞬間だけ彫刻になる」作品群である。

松本茶舗に設置された《無題(ダブル・バケツ)》(1999 / 2025)と、そのもとになったドローイングを見て、私は、9.11後にアメリカがイラクのバグダード近郊に設置したアブグレイブ刑務所で撮影された捕虜虐待写真のうち、もっとも象徴的な1枚を想起せずにはいられなかった。その写真とは、捕虜を肩幅サイズほどの小さな箱の上に立たせ、頭巾を被せ、指先と性器に電線をとりつけて拷問を行った際の写真である。

《無題(ダブル・バケツ)》は、展示台の上に置かれたバケツに足を入れ、そのうえ頭からもうひとつのバケツを被るという作品であり、その姿がアブグレイブ刑務所の捕虜虐待写真を思わせる。もちろん、バケツという日用品を使った本作はユーモアが先に立っている。バケツに足と頭を囚われている人は滑稽に見えるが、しかし私には、「囚われている」という印象のほうが強く残った。思えば、拷問も人のかたちを概念的にも物理的にも捻じ曲げていく行為であり、「一分間の彫刻」シリーズのほかの作品においても、その滑稽さが、窮屈さや動けなさのような、人の自由を縛る「かたち」として生じていることがわかる。

ヴルムの作品はこのようにして、権力や制度によって身体、そしてそれにまつわる規範がかたちづくられてしまうこと、つまり、「かたちを与えられること」への警戒としての彫刻なのである。