マルセル・デュシャン=《泉》という図式はもうやめにしませんか?

東京国立博物館(以下、東博)で開催されている「マルセル・デュシャンと日本美術」展については、オープン当初から東博で開催される意味および日本美術と組み合わされている意図について、多くの人が疑問あるいはモヤモヤ感を抱いていることであろうと思われる。いくつかのキーワードを手掛かりにして、デュシャンの作品と結びつけられた東博所蔵の日本美術の「名品」たちが展示されているのだが、そのさまからキュラトリアルな意図を読み取ることは難しく、「ただ並べただけ」というキュレーションの欠如を指摘する声も多く聞く。

ではなぜ、東博はこのような展覧会を開催することになったのか。フィラデルフィア美術館企画の「The Essential Duchamp」という展覧会を東博が引き受けて、そこに日本美術作品の展示コーナーを追加して「マルセル・デュシャンと日本美術」というタイトルで展覧会を開くことになった背景にいろいろな事情があったであろうことは、美術館業界に身を置いてきた人間として、それなりに推測はできる。しかし、展覧会を経験するにあたりそのような事情を斟酌しても仕様がないので、なるべく事情を忖度せずに展覧会そのものについての私見を述べたい。

まずは、日本美術との紐付けという点を省いて、「マルセル・デュシャン展」として観た場合の特性と問題点を述べる。その後に、日本美術との組み合わせという今回の展覧会の「独自性」がはらむ危険について触れる。だがこの展覧会の問題の根源はただひとつ、「マルセル・デュシャン=《泉》」という図式から一歩も前進しようとしていないことにある。

今回の展覧会の第一部「マルセル・デュシャン 人と作品」は、フィラデルフィア美術館の近現代美術部門が企画構成を行った「The Essential Duchamp」というパッケージ展覧会である。このことは東博の展覧会チラシにもこっそりと触れられている。展覧会は東京で開かれた後、ソウルの韓国国立現代美術館ソウル館とシドニーのニュー・サウス・ウェールズ州立美術館に巡回する。

つまり、この展覧会はそもそも東博用にキュレーションされたものではなく、アジア太平洋地域の巡回を前提に仕立てられている。フィラデルフィア美術館は、このパッケージを元にしてデュシャンを紹介する書籍を出版しており、それが展覧会図録に準ずるものとして使用されている(だから、第2部の図録冊子が別刷になっている)。展覧会構成は、デュシャンがティーンエイジャーだった頃の若描きから晩年20年かけて制作された《遺作》(1946-66)まで、作品と写真と資料で時間軸に沿いながら紹介するというもので、デュシャンの作品の大半を所蔵するフィラデルフィア美術館だからこそできた展覧会だと言える。

かつてデュシャンの展覧会(「マルセル・デュシャンと20世紀美術」展、2004〜05年、国立国際美術館、横浜美術館)を企画した者としては、この規模のデュシャン展を実現することがどれほど大変なことか身をもって知っているので、20世紀美術に重要な役割を果たしたアーティストの希少な実作品を観る機会としてこの展覧会が必見であることはまず主張しておく。とくにデュシャンの場合は言説ばかりが蔓延して、言葉でわかったつもりになってしまう傾向があるので、彼の手が介在していないレディメイド(それもレプリカ)でさえも、実物と対峙する経験が大きな意味を持つ可能性がある(モノだけ見ていてもわからないことも多いのだが)。そのような展覧会としての基本的価値を前提としつつ、今回の東博での「展示」と「言説化」について考えてみたい。

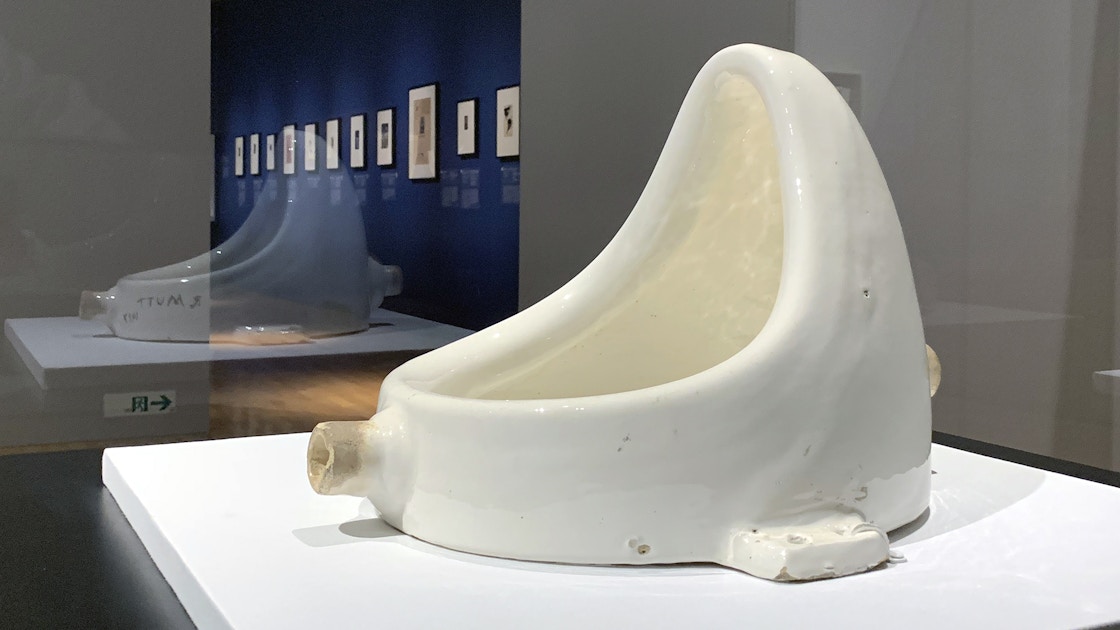

デュシャンの活動において最重要とされる作品はいくつかあって、絵画であればニューヨークのアーモリーショーでスキャンダルの的になった《階段を降りる裸体 No.2》(1912)、最初の純粋なレディメイドである《瓶乾燥器》(1914)、デュシャンのアートの集大成でありおそらく最後の作品となる可能性さえあった《彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも(大ガラス)》(1915-23)、晩年の20年をかけて密かに制作された巨大立体作品《遺作》などが挙げられる。そして、1917年の第1回アメリカ独立美術家協会展に出品が目論まれるも展示拒否にあったことで有名になった男性用小便器《泉》(1917)もそこに含まれるであろう。

展覧会広報物、あるいは公式キャラクターである「デュシャンしゃん」の造形を見れば明らかなように、今回の展覧会では《泉》(レプリカ、1950)がなかでも重要な作品としてフィーチャーされている。デュシャンといえば「便器の人」と言われるぐらいなので、とりあえずキャッチーに《泉》を前面に押し出すことは間違いではないであろう。ともすれば難解だと言われるデュシャンへのハードルを下げる導入的な役割が期待されていることも理解できる。しかし、展示構成そのものが《泉》を中心に空間化されることはまた別問題である。

展覧会場で鑑賞者は、まず初期絵画を眺めながら《階段を降りる裸体 No.2》に至る道筋を視認し、次の部屋でおもむろに《大ガラス》と対面する。作品関連のメモ群や習作絵画群とともにいくぶんコンパクトにまとめられた《大ガラス》のセクションの左側、長い展示室のいちばん奥に男性用小便器は重厚なガラスケースに納まって鎮座している。左右の壁際には《瓶乾燥器》などのレディメイド作品が並び、いわばすべてが《泉》に収斂していくように空間がデザインされている。《泉》のセクションを越えると、1920年代以降の複製物ばかりが並ぶ次章へと移るので、《泉》は前半のハイライトであり、デュシャンのアメリカでの活動の集大成のような位置を与えられている(そもそもデュシャンに関心を持っている鑑賞者であれば、そのような展示構成を気にせずに自分なりの尺度に従いながら作品と対峙することもできるであろう。ここで問題にしているのは、あくまでも企画者側がどのようにデュシャンを空間化・言説化しようと目論んでいるかである)。

便器がガラスケースに入っていることは、百歩譲ってジェフ・クーンズのパロディーだとしておこう。だがそれは、第一部のちょうど中間点に置かれることで、ガラスケースの皮肉は便器の重要性の視覚化へと再回収されてしまう。つまり鑑賞者はここで、やっぱりデュシャンは「便器の人」で、《泉》の事件こそが彼がやりたかったことなのだ、と追認するよう促されてしまうのだ。また音声ガイドとして提供される「デュシャン大喜利」で展開するモノボケの数々も、「考える芸術」の実践というよりは、スキャンダルを起こして頭の固い旧弊な価値観を「あざ笑う」という《泉》の物語の浅薄な反復でしかない。

いっぽう、デュシャンをめぐるこれまでの研究の蓄積は、《泉》が彼の活動の中心を占めるものではなく、どちらかと言えば例外的な存在であることを様々な角度から実証してきた。デュシャンが言うところの「視覚的無関心」と男性用小便器は齟齬をきたすし、彼自身もまた、レディメイドについて言及する際には、便器ではなく雪かきシャベルや《瓶乾燥器》を例に出して説明をした。この展覧会を見た人のうちどれくらいが企画者であるマシュー・アフロンの記した『マルセル・デュシャン 人と作品』を読んだかは知る由もないが、あれを読めば、そもそもこの「マルセル・デュシャン展」は《泉》を中心に構成されたものではないことははっきり理解できる。

逆に、《泉》や《大ガラス》といったこれまで注目を浴びてきた作品を相対化し、デュシャンの活動全般およびその多様性をなるべくフラットに紹介しようという意図がクリアに現れている。実際展覧会場でも、レディメイドに至る前の画家時代の作品と1920年代にパリに戻ってからのチェスやデザインといった活動の紹介にかなりの比重が置かれ、レディメイドの数は控えめに(それによって《泉》が目立ってしまうという逆効果もあったが)抑えられ、これまでお決まりのように詳細な図解が付されてきた《大ガラス》については、存外淡白な説明しかなされていない(ネット上での感想を見ると、デュシャンは便器だけの人ではないという主旨を理解した鑑賞者も多かったようである)。

このマシュー・アフロン(およびフィラデルフィア美術館近現代美術部門)の態度は、1990年代以降のデュシャン研究のあり方をしっかりと踏襲したものであり、20世紀の美術に対してデュシャンが果たした役割を冷静に見直すという考えに基づいたものなのである。「スキャンダルまみれで難解な思考でもって常人の理解の及ばない作品をつくった孤高のアーティスト」というデュシャン神話は、世界的には完全に古びている。《泉》は美術制度批判や美的価値の転換という表面的なわかりやすさのために、レディメイドという実験を通してデュシャンが把捉しようとしていたこと(近代社会における工業生産プロセスと芸術制作プロセスとの連結、《大ガラス》にも反映される鋳型の問題、「視覚的無関心」の果てに垣間見えるアンフラマンス〈極薄〉な差異など)を見えなくさせてしまう。それゆえに、デュシャンのレディメイドとは何かを見せるあるいは論じるにあたっては、《泉》は脇役へと退くことがもはや通例となっている。

にもかかわらず、今回の東博の展覧会において広報を中心とする言説および実際の展示構成で《泉》をピークとするような組み立てがなされていることは、時代に逆らうというよりも、研究の進展を無視してわかりやすいところに安住して面白く見せれば良いという、国立の研究機関としての責務を放棄した態度にさえ見えるのだ。東博の学芸にデュシャンの研究書を読みこなしてきた専門家がいないことは間違いないので、最新の研究をすべて理解して展示に反映させろと言うつもりは毛頭ないが、少なくともフィラデルフィア美術館の「パッケージ」の意図を明確に汲み取って、どう視覚化すべきか考えてほしかったと思う。そうすれば、デュシャン=《泉》=「何でもありの現代美術の起源」という、現今の美術の理解にもまったく役に立たないクリシェを再生産することがどれほど無意味かと思い至ったであろうし、あの第2部「デュシャンの向こうに日本がみえる。」ももっと違ったものになったであろう。

第2部においてデュシャンと日本美術に共通する特性として挙げられていることのうち、「異時同図」や「誇張されたリアリズム」や「原作と模倣」そして「言葉と美術」の問題は、デュシャンが西洋において創始したものでもなんでもないので、ここではその是非についてふれる気もない。それらは西洋美術の伝統においても東洋美術の伝統においても存在してきたものでしかない。

それゆえ、ここでも問題は《泉》と日本美術の比較となる。伝千利休《竹一重切花入 銘円城寺》と長次郎《黒楽茶碗 銘むかし咄》というどちらも16世紀の茶道具が比較作品として展示され、「400年前のレディメイド」と名付けられている。この2作はどちらも「既製品」ではないのでそもそもレディメイドですらないのだが、ここでは「レディメイド=日用品」とすることで比較のための土俵が仮構される。さて、そのかりそめの土俵上で繰り広げられるのは「価値転換」という一点での比較であり、さらにこの価値は美意識の拡張として説明されている。

つまり、レディメイドとは「日常にありふれていた美的鑑賞の対象でなかったもの」がデュシャンによって選ばれることで「美的価値を有する作品」になった、という理解がこの土俵を成立させているのである。これは、シュルレアリスムの「発見されたオブジェ」から戦後美術の「日常の審美化」へとつながる「聖別」としてのレディメイド理解であるが、いっぽうで先に挙げた「視覚的無関心」というデュシャン自身のレディメイド観を完全に無視した態度であり、端的にレディメイドを《泉》のスキャンダルに還元するものでしかない。さらに言えばこの比較は、第1部のレディメイドの展示場所に戻り、便器を《男性用小便器 銘泉》としてしみじみと鑑賞せよ、と告げてさえいるのだ。もはやこれは反動以外の何物でもないかもしれない。

デュシャンの作品点数はピカソやマティスと比して極端に少ない。またその大半がフィラデルフィア美術館に収蔵されていることもあって、大規模な回顧展が開かれる頻度がかなり低い。そのためどの展覧会でも出品作は同じものとなり、なおかつ展覧会周期が数十年に1回程度になるため、鑑賞者のほとんどはつねに初見という状態が繰り返される傾向にある。つまり、つねにデュシャン展は初心者向けであることが宿命づけられているのだ。だが逆に言えば、そのような宿命を負っているからこそ、キュレーターは過去の展覧会の内実を検討して、いまの時代に合ったデュシャンの姿というものを見せるべきではないだろうか。普段、東博に足を運んでくれる来館者はデュシャンについては初心者なのだから、《泉》をわかりやすく強調しておかないと理解してもらえないだろう、と思っていたのだとすると、それは日本におけるデュシャン理解のみならず近代以降の芸術全般の理解の進展にとって悲しい事態である。