副田一穂 年間月評第9回 「ビルディング・ロマンス──現代譚(ばなし)を紡ぐ」展 建物の物語

志賀理江子の大判の写真が正面に1枚、左右にそれぞれ2枚、壁を覆うように展示されている。正確には、写真は可動壁の高さより少し大きくプリントされているため、画面下端は床面に接して折れ曲がっている。しわが寄るのも気にせずにつられた支持体のターポリンの生々しさのせいか、美術館の巨大な搬出入用エレベーターの中で眠る人々を不安定に切り取った構図のせいか、グラリと揺れるような感覚を抱きながら、正面の写真の画面中央を切り抜いて設けられた出口をくぐる。

(2018)の展示風景

危口統之と悪魔のしるしの「物体」が2つ、展示室の内寸を計測するかのように、空間いっぱいに設置されている。続く暗い展示室につられたプロジェクターが放つアピチャッポン・ウィーラセタクンの花火の光は、部屋の中心に置かれた透明なガラスのスクリーンにぶつかって散乱し、床や壁にはねっかえりながら、あちこちでバチバチと音を立てる。

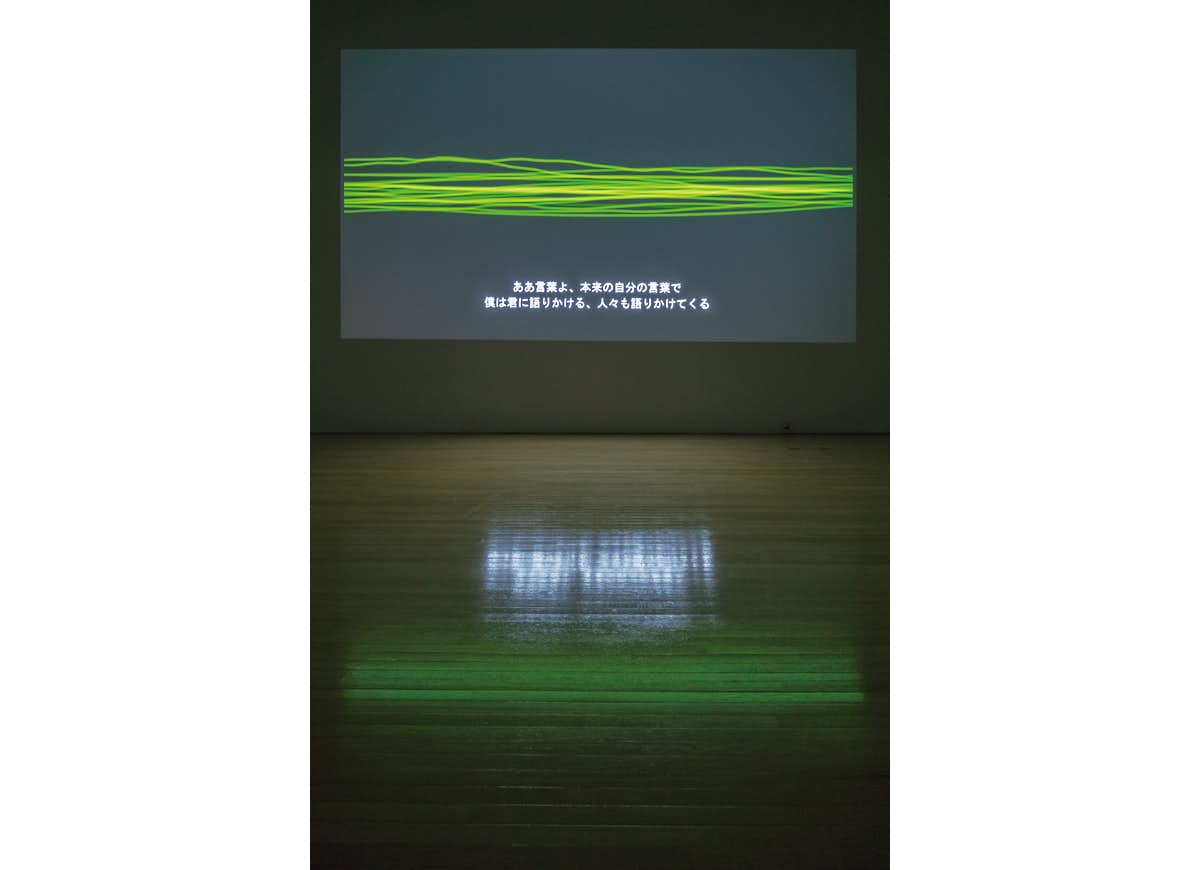

スーザン・ヒラーが採集した、世界からすでに失われた/失われつつある23の言語の音声データは、オシロスコープの緑色の波形という視認可能なかたちで直にアーカイヴされてゆく。前回の企画展用のスチレンボードや可動展示ケース、台車などの展示備品類が持ち込まれた展示室の、仮設壁が半ば解体された無法地帯のなかで、美術館のレギュレーションを遵守して蜂の巣と生木を燻蒸したことを証明する供試虫に、飴屋法水が謝辞を捧げている。防犯や温湿度管理のために普段は固く閉ざされている分厚い大扉が開け放たれ、展示室とバックヤードが文字通りつながる。その先に、冒頭の志賀が撮影の舞台に選んだエレベーターが見える。

順路に沿った鑑賞体験を長々と書き連ねたのは、鑑賞者がイメージの発生装置たる作品に「触れる」ことを念頭に、本展が設計されていることを示すためだ。従来美術館は「お手を触れないでください」という禁止によって、作品を鑑賞者から物理的に遠ざけてきた(まさにそのことによって、作品は鑑賞者には不可知で神聖なものとして、半永久的に保存される)。ところが本展は、イメージの閃光で目をくらませ物語への没入を誘うことなく、様々な手段を通じて作品の物理的な内部への穿孔を促し、イメージの発生条件を問う。その点で、この順路に続くコレクション展「ビルディング・ロマンス──盲目と洞察」は、本展の続編というより、原理的にはちょうどそれをひっくり返した展示になるはずだ。作品は、美術館のコレクション台帳に登載された途端「お手ふれ禁止」の刑に処される。そのため鑑賞者は、作品の内部から放たれた光が、作品の表面を通過してその外部に立ち上げる影を見つめるほかない。

「物語を打ち立てる」ことを目論むかぎりにおいて、ここには作家とキュレーターという二重の語り手が発生し、作品は展ものがたり覧会の図解に甘んじる。この圧制に抗うひとつの手段として、収集不可能なものの展示は考えうるだろう。何かを作品にする権限は、作家の側にしかない。だとしても、その物理的条件を徹底して開示することによって、物語のメディウムを美術館という建物そのものに転化させたのは、キュレーターの見事な仕事である。