今年開館65周年を迎える東京・上野の国立西洋美術館。ここで21組の現代美術作家を招く初の試み「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?──国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」が開催される。会期は3月12日〜5月12日。

参加作家は、飯山由貴、梅津庸一、遠藤麻衣、小沢剛、小田原のどか、坂本夏子、杉戸洋、鷹野隆大、竹村京、田中功起、辰野登恵子、エレナ・トゥタッチコワ、内藤礼、中林忠良、長島有里枝、パープルーム(梅津庸一+安藤裕美+續橋仁子+星川あさこ+わきもとさき)、布施琳太郎、松浦寿夫、ミヤギフトシ、ユアサエボシ、弓指寛治。担当学芸員は同館主任研究員の新藤淳だ。

1月22日には展覧会の概要を紹介する記者発表ならびに新藤と梅津、小田原、鷹野の参加アーティスト3名によるトークセッションが行われた。その内容をレポートしたい。

展覧会のねらい

まずはじめに、同館館長の田中正之は本展について「国立西洋美術館において現代のアーティストの作品を展示する初めての展覧会となる」としたうえで、本展の目指すところを「『西洋美術館に収蔵されている作品が現代美術の作品を生み出した』といった、所蔵作品を『原因』、現代作家の作品を『結果』とする、因果論的な物語に回収することが目的ではない」と語った。

さらに田中はダグラス・クリンプ『美術館の廃墟に』における、元来は異種混合的だった美術館が次第に整えられ、様々なものを覆い隠して心地よいストーリーを語る場になったという批判を引きながら、「その『覆い』が何なのかを今回参加しているアーティストに示してもらいたいと思っている。美術作品がどのような文脈のもとでどう展示されているのか、どのような意味を持つのか、そして美術館はどのような場なのか、ということに考えをめぐらせる機会になるはず」と述べた。

次に、本展を担当する新藤は「これまで現代美術を所蔵も展示もしてこなかった本館だが、今回の企画は決して組み合わせのトリッキーさを意図したものではない」としたうえで、企画概要を解説した。

新藤が本展の企画にあたって着目したのは、自身が務める西洋美術館の成り立ちだ。同館は、実業家/政治家の松方幸次郎(1866〜1950)が収集した西洋美術のコレクションを公開する場としてつくられたことはよく知られている。新藤は、松方が西洋美術をコレクションし日本に持ってこようとしたのは「日本の洋画家に西洋美術の本物を見せるため」、つまりアーティストのためであったと強調。同館の目的を考えるうえで「アーティストのため」という視点が欠かせないと述べた。

松方が集めていたコレクションは第二次世界大戦時にパリに残されたままとなり、戦後はフランス政府の管理下となったが、この返還のために財界や民間人が多くの支援を行ったことはあまり知られていない。そこには美術家も含まれており、このときにも「アーティストのため」という視点があったという。

こうした観点から、本展はドイツの詩人・著述家であるノヴァーリスの「展示室は未来の世界が眠る部屋である。──未来の世界の歴史家、哲学者、そして芸術家はここに生まれ育ち──ここで自己形成し、この世界のために生きる」(展覧会ウェブサイトより引用)という言葉を参照し「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」というタイトルが冠されたという。

展示構成

展覧会の概要を確認したい。第0章はイントロダクションとして「アーティストのために建った美術館?」として、先に紹介した国立西洋美術館設立の経緯を改めて確認し、展覧会の目指すところを提示する。加えて杉戸洋が、同館本館を基本設計したル・コルビュジエが提唱した基準寸法「モデュロール」に合わせて構成したタイル作品《easel》を展示する。

第1章「ここはいかなる記憶の磁場となってきたか?」は、美術館を様々な時代や地域に生きたアーティストたちが交錯する磁場ととらえる。そしてそのあり様を、西洋銅版画の血脈を意識した作品を制作した中林忠良、同館収蔵のポール・セザンヌ《葉を落としたジャ・ド・ブッファンの木々》に触発された内藤礼、さらに同館の「セザンヌ展」(1974)や「モーリス・ドニ展」(1981)に影響を受けたという松浦寿夫の作品群から検証する。

第2章「日本に『西洋美術館』があることをどう考えるか?」は、同館コレクションの藤田嗣治の作品があくまで「西洋美術」の文脈において収蔵されていることに着目し、現在においても西洋中心主義を保持せずにはいられない同館の性格を議論の発端とする。ここでは小沢剛の、藤田がパリではなくバリにたどり着いたという仮想の歴史を提示する作品を藤田作品と併置。さらに小田原のどかがロダンの彫刻を横倒しに「転倒」させ、さらに水平社宣言と獄中の「転向」で知られる西光万吉の絵画を展示することで、日本に西洋美術館があるというねじれを照射する。

第3章「この美術館の可視/不可視のフレームはなにか?」では美術館という枠組みそのものに着目。布施琳太郎はル・コルビュジエの同館建築を読み解き、美術館建築という「可視のフレーム」のありかたをサイコロをモチーフに呈示。田中功起は子供や車椅子の鑑賞者が作品を見る目線の高さや作品キャプションの翻訳言語といった「不可視のフレーム」に揺さぶりをかける。

第4章「ここは多種の生/性の場となりうるか?」では、白人男性中心主義でコレクションを形成してきた同館を多様性の観点から省みる。鷹野隆大は美術館の空間にIKEA製品による一般的な居室をつくり、そこにギュスターヴ・クールベの作品と自身の写真作品を併置し、美術の特権的な空間から作品を切り離す。ミヤギフトシはテオドール・シャセリオー《アクタイオン》に関心を寄せた映像作品を館内で作成。さらに飯山由貴は戦争協力画に注目した参加型のインスタレーションを制作する。加えて長島有里枝も「ケア」に焦点をあてた作品を制作する予定だ。

第4章と第5章のあいだには「反幕間劇」として「上野公園、この矛盾に充ちた場所:上野から山谷へ/山谷から上野へ」と題した企画が、弓指寛治による膨大な絵画により構成される。国立西洋美術館は上野公園にありながらその土地性に目を向けてこなかったと新藤は語る。昨今の整備によって路上生活者たちが覆い隠されたかのような上野公園を改めて考えるうえで、弓指は路上生活者の多い近隣の山谷地区に通い、膨大な量の絵画を描いた。

第5章「ここは作品たちが生きる場か?」では、美術館が作品を保存することの永続性の理念と実際を問う。ルーヴル美術館で大きく欠損した状態で見つかった旧松方コレクションのクロード・モネ《睡蓮、柳の反映》は、現在そのままの状態で西洋美術館に収蔵されている。竹村京はこの欠損部分を刺繍によって補完する作品を制作。またエレナ・トゥタッチコワは西洋美術館を迷い歩いた経験を、絵画の視線と交錯させる映像作品などを制作する。

第6章「あなたたちはなぜ、過去の記憶を生き直そうとするのか?」では、芸術作品を時間のなかで読み替え、変容させる行為について考える。梅津庸一は自身の身体像をラファエル・コランの《フロレアル(花月)》のなかに投入した自画像を描いた。東京藝術大学の礎となる東京美術学校の教師として日本の美術の動向を決定づけたと言える黒田清輝がコランに師事したことはよく知られている。本作には梅津なりの東京藝術大学という美術教育制度への批判が含まれていると言える。また、梅津が主宰するアーティスト・コレクティヴのパープルームも本展に参加。メンバーである安藤裕美はナビ派のピエール・ボナールの造形言語の身体化と差異化を見せ、加えてパープルームのインスタレーションの展示も行われる。遠藤麻衣はエドヴァルド・ムンクのリトグラフの連作にインスピレーションを受けたパフォーマンス映像を制作。さらに大正生まれの三流画家という偽史を絵画制作を通してつくり続けるユアサエボシは、サム・フランシスの活動を快く思っていなかったという新たな設定にもとづいた作品を制作する。

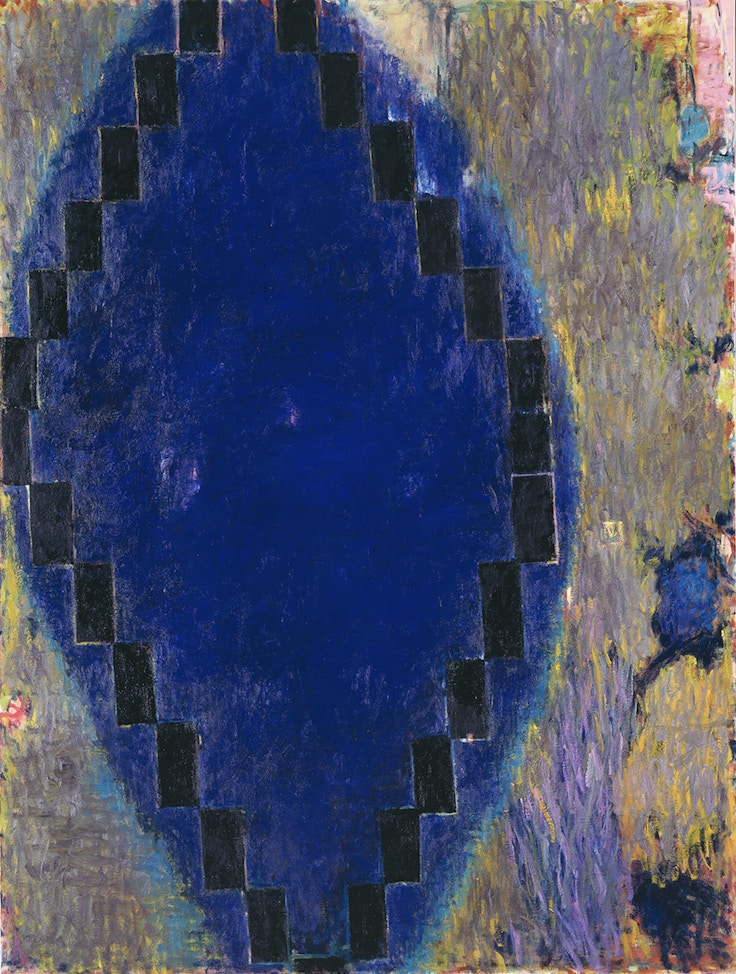

第7章「未知なる布置をもとめて」は、現代の画家たちが同館収蔵作品にどれだけ匹敵しうるのかを検証するため、杉戸洋、梅津庸一、坂本夏子、そして2014年に世を去った辰野登恵子の作品を、モネ、ポール・シニャック、ジャクソン・ポロックらの絵画と並べることで「現代絵画」について考える。

トークセッション

次に、担当学芸員の新藤と、アーティストの梅津、小田原、鷹野によるトークの内容を紹介したい。

梅津は田中館長の「覆い隠す」という言葉を引き「美術界はまさにその状態だと思う」と述べた。加えて、本展においてもその構造は払拭されておらず、例えば参加アーティストの約半数が東京藝術大学の何らかの関係者だということを批判。自身の作品もこうした制度そのものに対する批判を行うものになると語った。加えて「本展はパブリックな体裁であるが、担当学芸員である新藤の個人史的な側面もあり、そうした学芸員個人の人間性や葛藤をもっと見せていくべき」と提案した。

小田原はロダンを「転倒」させたり、画家ではない西光万吉の絵画を「転向」の文脈とともに展示することで起こるであろう、批判を含めた反応から「美術に対する信仰とは何かについて考えたい」と述べた。また「関東大震災で上野にいた多くの作家が被災したり、彫刻が災害によって倒れて壊れたりといった災害の歴史についても考えつつ、美術における『転倒』や『転向』とはなにかをとらえ直したい」と語った。

鷹野は「美術館の展示室ではなくIKEAの製品が置かれた平均的な部屋に作品を置いて、来場者にも美術の価値を考えてもらいたい」とした。また、「IKEAの商品はモダニズムの極地であり、モダニズムデザインの結果として美術館のなかにもう一度設置してみようという試みでもある」と語ったうえで「権威をすべて否定するのではなく、社会が機能するための権威として、美術館の現在形と対話を積み重ねてみたい」と述べた。

いっぽうで、今回の記者発表やトークセッションでは観客をどこに位置づけるか、観客とアーティストの境目はどこにあるのか、ということについてはあまり触れられなかった。この指摘に対して、新藤ならびに三作家は次のように応答した。

新藤は本展において「アーティストか否か、プロかプロではないかについては議論をしたし、今回はアマチュア作家の展示も試みようとしている。既存のアーティストというフレームを崩すのは容易ではないが、美術館はアーティストのためということを伝えたいわけではなく、あらゆる人が想像力の故郷とすべきところだということを主張したい」と述べた。

梅津は「美術は関係者のなかで自己完結する場になっており、純粋な観客が少ないと思う」としたうえで「純粋に興行としておもしろいものをつくる必要があると考えており、またプレイヤーと観客が分化してしまっているのは良くないことだ。制度批判をするにせよ外に向けたサービス精神は必要であるし、観客はどこにいるのかということはつねに考えたい」と述べた。

小田原は「今回はひとつとして自分の手を使ってつくっておらず、これなら自分でもできると思う観客がいるかもしれないが、それでいいと思っている」と回答。「芸術家であるか否か、ということが何かの基準になっているのは悲しいことで、間口をもっと広げていきたい。今回はロダンの彫刻を倒した床に柔らかなマットを敷き、来場者が寝転べるようにしたいと思っている」とも答えた。

鷹野は「自分は何者であるかを問うということは、そもそも近代以降の問いだ。今回、私が試みるのは近代絵画を現代的な空間に置いたときの違和感によって、近代と現代の感覚の差異を伝えることができればおもしろいと思っている」とした。そのうえで「現代は自分が何者かを見つけなければならず、自由すぎるための病を抱えていると思う。それについてのひとつの問いかけになればいい」と述べた。

最後に、新藤が個人的な立場から語った、本展にかける思いを紹介したい。「本展のために、文章や批評といった活動をしている、もしくはそれに近しい作家を集めたことは見る人が見ればわかると思う。それは、その人たちに国立西洋美術館とはどんな場所なのかを問いかけてみたいと思ったからだ。この問いかけが、これからの美術館や美術を考える議論の礎になればいい」。