震災、テロ、金融危機など、世界各地で絶えず発生するカタストロフ(大惨事)。森美術館が15周年記念展として開催するのは、このカタストロフをテーマとした「カタストロフと美術のちから展」だ。

国内外から40組の作家が参加する本展は大きく2部に分けられる。1部では、震災、戦争、事故、疫病、金融危機などの大惨事や個人的な災害を美術がどのように描いてきたかに注目する。

その冒頭を飾るのは、トーマス・ヒルシュホルンの新作大型インスタレーション《崩壊》(2018)だ。壁が崩れ落ち、瓦礫が積み上がる本作はまさにカタストロフの言葉を象徴するものであり、それらはダンボールなど比較的軽量な素材でありながらも、戦争、災害といったイメージにを彷彿とさせるもの。作品キャプションの横には「すべての創造は、破壊から始まる(パブロ・ピカソ)」「廃墟をも壊さなかったら、破壊を尽くしたことはならない(アルフレッド・ジャリ)」といった、先人たちの言葉が並ぶ。

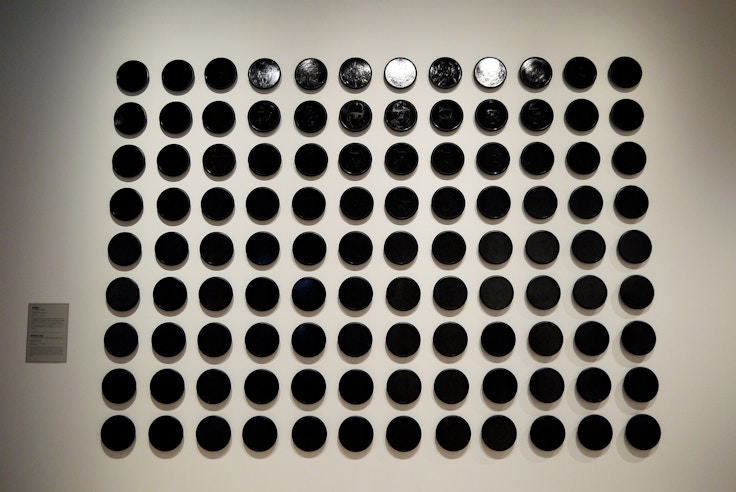

現代の生活において切り離すことができない問題が、原子力による事故だろう。福島とチェルノブイリ、この2ヶ所の事故が背景にある作品が同空間で紹介される。まずは、漆黒の円が壁一面に並ぶ平川恒太の《ブラックカラータイマー》(2016-17)。各円の表面を注意深く見ると、そこには福島第一原子力発電所事故後に現地で従事した従業員の肖像が描かれていることがわかる。対して、チェルノブイリ原子力発電所事故の2年後に制作されたミリアム・カーンの《原子爆弾》(1988)では、原子爆弾の恐ろしさと、爆弾実験の様子を美しいと感じる自らの感情という様々な感情が投影されている。

1部の会場を歩いていると、どこかから石鹸の香りが漂ってくることに気づく。この香りの先にあるのがミロスワフ・バウカによる、L字の細い廊下のような空間《石鹸の通路》(1993 / 2018)だ。本作の壁に塗布されているのは「石鹸」。新生児や遺体の体を洗い、ガス室に送られる前のユダヤ人たちに手渡されたという歴史もある石鹸は、ポーランド出身の作家にとって様々な意味を持つ。生と死の香りが充満する作品だ。

いっぽう、カタストロフをどこかシニカルな目線で作品化するのは、81年オーストリア生まれのオリバー・ラリックだ。ラリックは、軍事組織であるイラン革命防衛隊が2008年に発表した4発のロケット型ミサイル弾の発射写真が、じつは合成写真であったという事件から着想を得た作品《ヴァージョン(ミサイルのヴァリエーション)》(2010)を展示。ミサイルが無数に写るものからまったく存在しないものまで、10のバリエーションが描かれる。

台湾のアーティスト、黄海欣(ホァン・ハイシン)の作品も同様に、シニカルでユーモラスな様相を呈す。黄は本展で、燃え盛るクリスマスツリーと家族、死の匂いが漂う豪勢な食卓など、どこか不穏な絵画を数点発表している。

そして、横幅12メートルにおよぶ艾未未(アイ・ウェイウェイ)の壁画《オデッセイ》(2016 / 18)から展覧会の2部はスタートする。難民問題をテーマに、人々が戦争や貧困を逃れ、ときに海を越えて移動する様子が、古代ギリシャの陶器を思わせるスタイルで描かれている本作は、「誰も違法ではない」「安全な移動」「国境を開けろ」といった訴えが掲げられている。本展の2部では、大惨事からの復興・復活に際し、美術が果たせる役割や、美術が持ちうる力を探っていく。

1977年チェコ生まれのカテジナ・シェダーの作品《どうでもいいことだ》(2005-07)は、シェダーが祖母と行ったプロジェクトの記録だ。うつ気味でふさぎ込む祖母に、商品管理マネージャーとして金物屋で30年以上勤務した記憶を手がかりに品物のドローイングを行ってもらったというシェダー。すべてが「どうでもいい」と放棄した祖母が、ふたたび世の中に興味を取り戻すまでのプロセスを写真、映像、ドローイングなどでたどる。

東日本大震災発生から1ヶ月後、原発事故によって無人の街となった警戒区域に入り込み、福島第一原発から約700メートルにある東京電力敷地内展望台に登頂した様子をとらえたChim↑Pomの映像作品《REAL TIMES》(2011)。本作が会場中央されていることに象徴されるように、東日本大震災からの復興への願いが本展を大きく貫いている。

そのことが直接的に示されている作品のひとつが、高橋雅子(ARTS for HOPE)のインスタレーション《アートで何ができるかではなく、アートで何をするかである》(2018)だ。震災発生からわずか9日後に発足した緊急支援チーム「ARTS for HOPE」は、2011年4月下旬にはワークショップを開始。今回の展示では、ワークショップ参加者数は約4万人(18年9月現在)、国内外のボランティアスタッフは約1300人という活動の一部を紹介する。

また2部では多彩な映像作品にも注目したい。パレスチナ暫定自治区でピカソの作品を展示する困難さを見せることで、その地域や住民の置かれた状況を象徴的に暗示する、ハレド・ホウラニ《パレスチナのピカソ》(2011)。そして複数の世代の活動家と音楽家などが過去の反原発ソングを書き換えるワークショップを収めた、田中功起《一時的なスタディ:活動#8 ツヴェンテンドルフの歌を書き直す》(2017)。東日本大震災の復旧支援活動を行っていた加藤翼が、被災した地区のシンボルであった塩屋埼灯台を模した構造体をつくり、総勢500人とともに「引き興し」を行った《The Lighthouses-11.3 PROJECT》(2011/18)。いずれの作品もゆっくりと時間をとって鑑賞することをおすすめしたい。

本展のクライマックスを飾るのは、オノ・ヨーコの《色を加えるペインティング(難民船)》(2018)だ。本作を完成させるのは、来場者が壁や床、船に描くメッセージ。展覧会を訪れた際には、ぜひメッセージを残してほしい。

艾未未(アイ・ウェイウェイ)は難民問題について、「我々が直面しているのは難民問題ではなく人間の問題」だとコメントしたという。天災から人災まで、様々な「カタストロフ」が示される本展は、その多くが人間の問題であり、私たちは様々な「カタストロフ」のいずれか、あるいはすべての当事者であることにほかならないということを意識させるものだった。