50年代からの仕事の全貌に迫る。「宇野亞喜良展 AQUIRAX UNO」(東京オペラシティ アートギャラリー)

1950年代から現在に至るまで70年以上にわたって第一線で活躍してきたイラストレーター、グラフィックデザイナー・宇野亞喜良(1934〜)。その過去最大規模の展覧会「宇野亞喜良展 AQUIRAX UNO」は、東京・初台の東京オペラシティ アートギャラリーで6月16日まで。会場レポートはこちら。

宇野は1934年愛知県名古屋市生まれ。50年代から企業広告や演劇ポスター、絵本を手がけるようになり、イラストレーターとしての活動を開始。その創作は、イラストレーション、ポスター、絵本だけでなく、書籍、アニメーション映画、絵画、舞台美術など多岐にわたり、現在も活動の範囲を拡大しながら精力的に創作を続けている。

本展は、2010年に愛知県の刈谷市美術館で開催された宇野の個展以来、14年ぶりの大型個展。東京では初めて宇野の仕事を振り返る機会となる本展では、刈谷市美術館や宇野事務所の協力を得て、活動を始めた最初期の作品から2023年の最新作に至るまで900点を超える作品が集まり、宇野の膨大な仕事の全貌に迫るものだ。

会期:2024年4月11日〜6月16日

会場:東京オペラシティ アートギャラリー

住所:東京都新宿区西新宿3-20-2

電話番号:050-5541-8600

開館時間:11:00〜19:00 ※入場は閉場の30分前まで

休館日:月(祝日の場合は翌火曜日)

料金:一般 1400 / 大学・高校生 800円 / 中学生以下無料

それは名品なのか、迷品なのか。「サントリー美術館コレクション展 名品ときたま迷品」(サントリー美術館)

東京・六本木のサントリー美術館の「サントリー美術館コレクション展 名品ときたま迷品」は6月16日まで。会場レポートはこちら。

本展では、「生活の中の美」を基本理念とするサントリー美術館コレクションの「メイヒン」たちを一堂に会し、様々な角度から多彩な魅力を紹介する。

作品にまつわる逸話や意外な一面を知れば、「迷品」が「名品」になることも、「名品」が「迷品」になることも、目の前にある作品がどちらであるのか、それを決めるのは「あなた次第」となっている。会場で、自分だけの「メイヒン」を探してみてほしい。

会期:2024年4月17日~6月16日 ※作品保護のため、会期中展示替えあり

会場:サントリー美術館

住所:東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3階

電話番号:03-3479-8600

開館時間:10:00~18:00(金および4月27日、28日、5月2日~5日、6月15日は20:00まで) ※入館は閉館の30分前まで

休館日:火(6月11日は18:00まで開館)

料金:一般 1500円 / 大学・高校生 1000円 *中学生以下無料

三人の茶人から見る茶の湯の大成。「茶の湯の美学 ―利休・織部・遠州の茶道具―」(三井記念美術館)

東京・日本橋の三井記念美術館で、桃山時代から江戸時代初期にかけて茶の湯を牽引した、千利休(1522〜1591)、古田織部(1544〜1615)、小堀遠州(1579〜1647)の、それぞれの美意識に焦点を当てた展覧会「茶の湯の美学 ―利休・織部・遠州の茶道具―」が6月16日まで開催されいてる。会場はレポートはこちら。

同館は三井家が収集した美術品を収蔵しているが、なかでも茶道具は江戸時代以来長年にわたって収集されており、潤沢なコレクションを形成している。本展でも同館のコレクションから、茶の湯の歴史を知るうえで重要な作品群が並ぶ。

本展はまず最初に利休、織部、遠州それぞれの美意識がいかなるものだったのかを総覧したうえで、各人の志向した茶の湯がいかなるものだったのかを深堀りする構成となっている。

会期:2024年4月18日〜6月16日

会場:三井記念美術館

住所:東京都中央区日本橋室町2-1-1 三井本館 7階

電話番号:050-5541-8600

開館時間:10:00~17:00 ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月(ただし4月29日、5月6日は開館)、5月7日

料金:一般 1200円 / 大学・高校生 700円 / 中学生以下無料

歸空庵コレクションを公開。「洋風画という風 ー近世絵画に根づいたエキゾチズムー」(板橋区立美術館)

板橋区立美術館の「歸空庵コレクションによる 洋風画という風 ー近世絵画に根づいたエキゾチズムー」は6月16日まで。

同館では、日本絵画における西洋風の絵画技法を用いた「洋風画」を集めた歸空庵コレクションを預かっている。このコレクションには、近世初期の西洋風俗画や秋田蘭画、司馬江漢といった名品から、大らかで民衆的な作品までが含まれる。2004年には、「日本洋風画史展」を開催し、桃山時代から明治初期に至るそれらを一挙公開した。

本展では、新たに寄託された作品を加えた選りすぐりの歸空庵コレクションを展示。近世絵画に新鮮な風を送り込み、これまでにない表現を切り拓いた洋風画の魅力に迫るものだ。

会期:2024年5月3日~6月16日

会場:板橋区立美術館

住所:東京都板橋区赤塚 5-34-27

電話:03-3979-3251

開館時間:9:30~17:00 ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月(ただし、5月6日は開館)、5月7日

観覧料:無料

制度と暴力を芸術で問う。「ゲバルト」展(日仏会館ほか)

制度の暴力のなかで特定の芸術形態がどのように発展していくのかを示そうとする展覧会「ゲバルト」展が、東京日仏学院、CAVE-AYUMI GALLERY、セッションハウスで開催されている。会期は6月16日まで。キュレーターはアレクサンドル・タルバ。

本展を主宰するのはゲバルト団体(アレクサンドル・タルバ、平居香子、宮内芽依、アントワーヌ・ハルプク、ガーリン)。2023年5月に東京で設立された芸術的・政治的団体であり、キュレーション集団として構想された。積極的参画の芸術実践や革命運動の歴史、アクション・行動・行為、ゲリラ、儀式、暴動、デモ、市民的不服従、共同体などの反乱の現代的な様式を研究するためのプラットフォームとしても機能しており、またプロレタリアの伝統を受け継ぎ、世界中の被抑圧者と連帯し、市場の論理に対抗して、反資本主義的な現代アートのビジョンを擁護。さらに直接行動としての美学や象徴的な武器としての芸術を要求するという。

本展キュレーターのタルバはカビール系のフランス人・アルジェリア人の研究者・キュレーター。パリ第8大学にて博士号(美学)取得、東京大学総合文化研究科超域文化専攻表象文化論研究室の客員研究員でもある。戦後美術・現代アートにおける原爆の表象と経済・技術的合理性の批判、及び被爆者の記憶と反核ラディカリズムの関係性について考察しており、バーチャルという概念、無政府主義の哲学、革命運動の歴史についても研究対象としている。

会期:2024年5月18日〜6月16日(セッションハウスは6月15日~16日)

会場:東京日仏学院、CAVE-AYUMI GALLERY、セッションハウス

住所:東京都新宿区市谷船河原町15(東京日仏学院)、東京都新宿区矢来町114 高橋ビルB2(CAVE-AYUMI GALLERY)、東京都新宿区矢来町158 伊藤ビル(セッションハウス)

開館時間:東京日仏学院 火~木 9:30~19:30、金日 9:30~17:00、土 9:30~19:00 / CAVE-AYUMI GALLERY 12:00~19:00 / セッションハウス 6月15日 23:00~翌7:30

料金:無料

弾薬庫で展開される戦争の記憶。藤井光「終戦の日 / WAR IS OVER」(丹賀砲台園地地下弾薬庫)

大分県佐伯市を舞台に、美術家・映像作家の藤井光による新作映像作品の展覧会「終戦の日 / WAR IS OVER」が開催されている。会場レポートはこちら。この展覧会は、大分・福岡の観光振興キャンペーンである「福岡・大分デスティネーションキャンペーン」にあわせて大分県内4地域で開催されている「Oita Cultural Expo! ’24」を構成するひとつ。企画は九州・別府で長年アートプロジェクトを率いてきたアートプロデューサー・山出淳也によるものだ。

佐伯市は九州最東端に位置する街であり、豊後水道を挟んで四国との距離も近い。そうした地形から、第二次世界大戦中には太平洋からの侵攻を防ぐための要所として、丹賀(たんが)砲台が設置された過去がある。8年もの歳月をかけて1931年に完成した巨大な砲台。しかし真珠湾攻撃の翌年の42年1月11日、この砲台で行われた実射訓練で起きた暴発事故によって16名の命が失われ、また多くの負傷者も生み出した。事故による死者は戦死と認定されず、補償の問題も起きたという。

こうした歴史的経緯を踏まえて藤井が弾薬庫で展示しているのは、工業的なフレームとスクリーン、そしてスピーカーによって構成された新作の映像インスタレーション《終戦の日 / WAR IS OVER》(2024)。スクリーンは宗教画を思わせるトリプティックとなっており、来場者は弾薬庫内を自由に行き来して鑑賞することができる。

会期:2024年4月13日〜6月16日

会場:丹賀砲台園地地下弾薬庫

住所:大分県佐伯市鶴見大字丹賀浦577

開館時間:9:30〜16:30 ※最終入館16:00

休館日:火水

料金:無料(ただし施設入館料として大人200円、小中学生100円が必要)

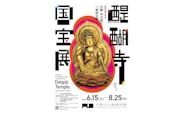

国宝14件が集結。「開創1150年記念 醍醐寺 国宝展」(大阪中之島美術館)

京都市伏見区に位置する醍醐寺は、平安時代前期の貞観16(874)年に理源大師聖宝(りげんだいししょうぼう)によって開創されて以来、真言密教の拠点寺院として、歴代の皇族や公家、武家の信仰を集め歴史の表舞台において重要な役割を果たしてきた。醍醐山山上(上醍醐)と山裾(下醍醐)の二つの伽藍からなる醍醐寺は、山の寺としての性格を持ち、国家安泰や祈雨など種々の祈願の場として、また、江戸時代初期からは修験道の拠点寺院として発展してきた。

大阪中之島美術館で開催される本展では、「山の寺 醍醐寺」「密教修法のセンター」「桃山文化の担い手」の三つの章に加え、醍醐寺の特徴を紹介するコーナー展示「秘法継承」「密教法具一神秘の造形」「修験の寺」「引き継がれる聖宝の教えー顕密兼学の精神」「醒醐寺の近代・現代美術」を設け、醍醐寺に伝わる国宝14件、重要文化財47件を含む約90点の宝物を大阪で初めて大規模に紹介する。

秀吉や北政所が愛した桜にまつわる寺宝も華やかに花を添えるなど、その歴史と美術を展観する貴重な機会となる。

会期:前期 2024年6月15日~7月21日 / 後期 2024年7月24日~8月25日

会場:大阪中之島美術館

住所:大阪府大阪市北区中之島4-3-1

電話:06-4301-7285(大阪市総合コールセンター)

開館時間:10:00~17:00 ※入場は閉館の30分前まで

休館日:月(ただし、7月15日、8月12日は開館)、7月23日

メゾンの美とともにあった日本文化。「カルティエと日本 半世紀のあゆみ 『結 MUSUBI』展― 美と芸術をめぐる対話」(東京国立博物館)

メゾン カルティエとカルティエ現代美術財団。その2つの歴史を単一の展覧会で紹介する初めての展覧会「カルティエと日本 半世紀のあゆみ 『結 MUSUBI』展― 美と芸術をめぐる対話」が、東京国立博物館の表慶館で開催中。会期は7月28日まで。会場レポートはこちら。

本展は、左右対称の構造をなす表慶館を舞台に、カルティエと日本、そしてカルティエ現代美術財団と日本のアーティストという2つの絆を紐解くものだ。空間構成はStudio Adrien Gardère(スタジオ アドリアン ガルデール)が担当。伝統的な素材を見直し、床の間や数寄屋建築に着想を得たニッチやテーブルが各展示品を引き立てるとともに、アーティストの舞台装置には日本の産業用足場システムが使用されている。

日本におけるカルティエの最初のブティックはいまから50年前の1974年、東京・原宿のパレ・フランスにオープンした。そのいっぽうでカルティエと日本文化との対話はそれ以前から始まっており、その歴史は19世紀後半にまで遡る。表慶館右翼部分で展開されるエキシビションの第一部の冒頭では、日本美術のコレクターでもあったルイ・カルティエの時代から今日に至るまで、カルティエ作品における日本の影響、日本の美へのオマージュが、120点におよぶ貴重なピースの数々から読み取れる。

会期:2024年6月12日〜7月28日

会場:東京国立博物館 表慶館

住所:東京都台東区上野公園13-9

電話番号:0120-1847-00(カルティエ カスタマー サービスセンター)

開館時間:9:30〜17:00(金土〜19:00) ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月(7月15日は開館)、7月16日

料金:一般 1500円 / 大学生 1200円 / 高校生以下無料

知られざる写本の奥深い世界。「内藤コレクション 写本 — いとも優雅なる中世の小宇宙」(国立西洋美術館)

東京・上野の国立西洋美術館で「内藤コレクション 写本 — いとも優雅なる中世の小宇宙」がスタートした。担当学芸員は中田明日佳(国立西洋美術館 主任学芸員)。会場レポートはこちら。

写本とは、印刷技術が発明される以前の15世紀ヨーロッパにて、人の手で書き写された本を指す。これは中世ヨーロッパを生きる人々にとっての情報媒体であると同時に、その信仰を支えた重要なものであった。そして内藤コレクションとは、筑波大学・茨城県立医療大学名誉教授の内藤裕史による写本零葉(本から切り離された1枚ずつの紙葉)を中心とするコレクション。2015年度に同館へ一括寄贈、その後も2020年にかけて新たに数十点が寄贈された。

本展は、そのコレクションを中心に、国内大学図書館からの借用を含めた約150点で構成されている。会場は用途別に全9章立てとなっており、中世において広く普及した写本の役割や装飾の特徴を紹介するものとなっている。

会期:2024年6月11日~8月25日 ※会期中一部展示替えあり

会場:国立西洋美術館 企画展示室

住所:東京都台東区上野公園7-7

開館時間:9:30~17:30(金土は~20:00) ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月(ただし、7月15日、8月12日、8月13日は開館)、7月16日

料金:一般 1700円 / 大学生 1300円 / 高校生 1000円 / 中学生以下無料

※8月3日は「おしゃべりOK『にぎやかサタデー』」を開催し、常設展・企画展ともに無料観覧日。

アートは平和のために何ができるのか。「不和のアート:芸術と民主主義 vol. 2」(東京藝術大学大学美術館 陳列館)

昨年、ハマスによるイスラエル攻撃をきっかけにしたイスラエルのパレスチナ攻撃は、その後激化の一途をたどり、パレスチナの多くの市民が犠牲となっている。これを受け世界の二分化が進み、もはや合意形成ができない状況になっているように見える。

アートも例外ではない。2021年「ドクメンタ15」で起こった「反ユダヤ主義」をめぐる議論はその後も終わることがない。ナショナリズムや排外主義が広がるいっぽうで、権威主義国家による暴力的な民主主義の弾圧はますます激烈なものになりつつある。これを受け、アートの世界も政治をめぐって機能不全に陥っているようだ。

この時代にアートは何ができるのか。東京藝術大学美術館の「不和のアート:芸術と民主主義 vol. 2(The Arts of Dissent:Art and Democracy vol. 2)」は、政治、とくに民主主義と芸術との関係を議論する一時的な場をつくろうというもの。このあいだの国内外の芸術と民主主義を巡る議論を踏まえつつ、展示やパフォーマンス、ディスカッション、ワークショップを迎え、この危機的な状況において何ができるのかを考える。

会期:2024年6月14日~6月16日

会場:東京藝術大学大学美術館 陳列館

住所:東京都台東区上野公園12-8

電話:050-5541-8600

開館時間:10:00~17:00 ※入館は閉館の30分前まで

休館日:会期中無休

観覧料:無料

アーティスト主導のアートフェア。「Art Fair NAKANOJO 2024」(旧廣盛酒造)

群馬・中之条町で、アーティストが立ち上げ運営する新たなアートフェア「Art Fair NAKANOJO 2024」が、旧廣盛酒造にて開催される。会期は6月15日〜23日の9日間。

中之条町では、2007年より国際現代芸術祭「中之条ビエンナーレ」を隔年開催してきた。初開催より18年を経て、同ビエンナーレが町を象徴するイベントになるとともに、中之条がアートの町として認知される礎をかたちづくってきた。「Art Fair NAKANOJO 2024」は、同ビエンナーレに参加した作家を中心に47組の作家が作品を紹介し、来場者が購入できる見本市を開催する試みとなる。

同アートフェアは、ギャラリーではなくアーティスト一人ひとりが作品を紹介・販売する形式となる。また、展示物の販売のみならず、店舗や客室の総合的な提案も含めた相談窓口を設け、一過性のイベントではなく、より地域とアーティストのつながりをつくることも目的のひとつとしている。

福岡に根ざしたブックフェア。「Fukuoka Art Book Fair 2024」(太宰府天満宮 文書館 余香殿)

太宰府天満宮 文書館 余香殿で、「Pages | Fukuoka Art Book Fair 2024」が開催されている。

本イベントでは、独創的なアートブックやZINEを制作する出版社、アーティスト、デザイナー、ギャラリー、書店など約100組が国内外から一堂に集まり、それぞれが来場者に本の魅力を伝える。そのほかにも展示やトークイベント、ワークショップなど様々なプログラムが用意されている。新たな才能やアートブックとの出会いで溢れ、アート出版の文化、多様性のあるコミュニティがより豊かに発展する機会の創出を目指す。

また、ローカルの書店、ギャラリー、ショップ、飲食店と連動し、アートブックのみならず、福岡及び近隣地域のアート、カルチャー、音楽、食などの魅力に触れてもらう「フレンズ」という企画も予定されている。

会期:2024年6月14日~6月16日

会場:太宰府天満宮 文書館、余香殿

住所:福岡県太宰府市宰府4-7-1

開館時間:6月14日 12:00〜17:00|6月15日〜16日 10:00〜17:00

観覧料:一般 500円 / 小学生以下 無料