「見立て」の手法から考える。

松岡剛が見た、広島のアール・ブリュット3展

広島の泉美術館、ヒロセコレクション、ギャラリー交差611にて、相次いで社会福祉施設の入居者らによる作品を紹介する、アール・ブリュットの展覧会が開催された。必ずしも表現の意図に基づかない作品群を、私たちはどう見るべきか。広島市現代美術館学芸員の松岡剛が論じる。

泉美術館「ハナサクモリの芸術家たち」展、ヒロセコレクション「Outsider art」展、ギャラリー交差611「GAMON展」 文脈を成立させる、もうひとつの起点となるもの 松岡剛 評

あるモノや行為を「アール・ブリュットとして見る」ということは、例えば古い道具や調度品を骨董としてとらえ直すような、一種の見立ての作業に接近しているとも言える。いや、むしろアール・ブリュットにおいては、その見立ての手際そのものにも、表現としての「うま味」が備わっているのではないか。広島では、泉美術館での「ハナサクモリの芸術家たち」展、ヒロセコレクション「Outsider art」展、ギャラリー交差611「GAMON展」と、アール・ブリュット作品を紹介する展覧会が相次いで開催され、比較し鑑賞する機会となった。とりわけ、泉美術館とヒロセコレクションでの展示には興味深い対照性が認められた。

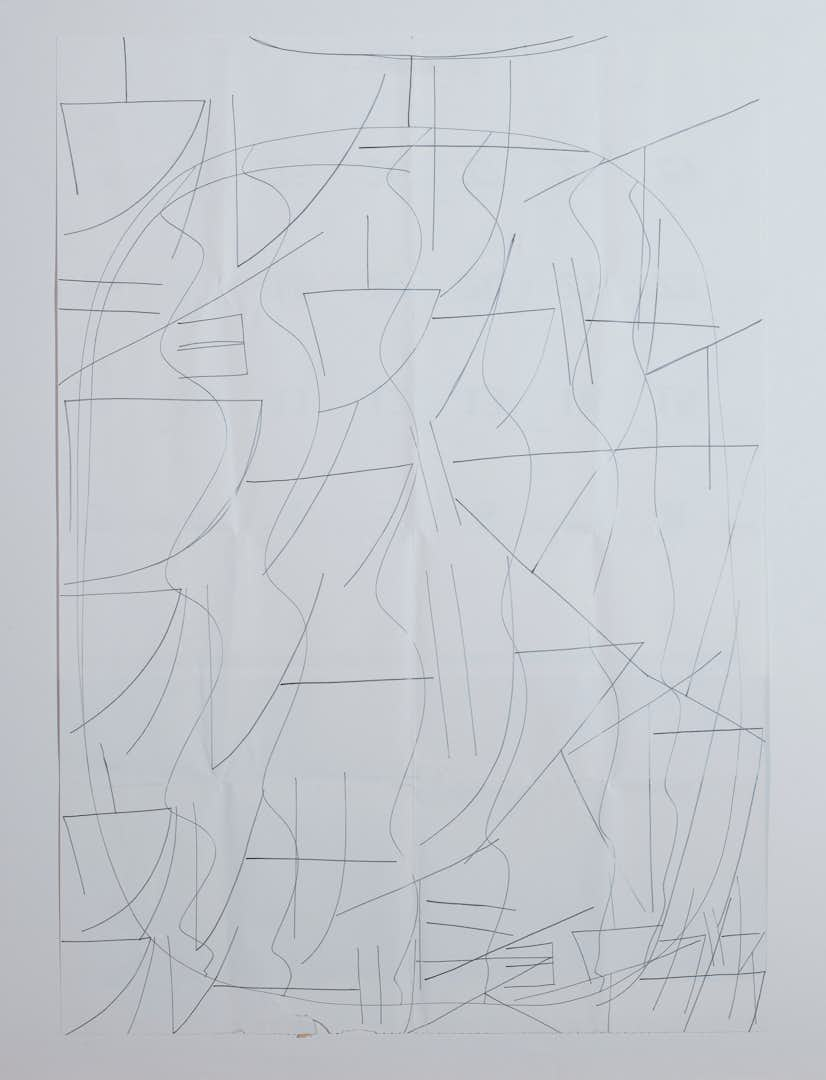

「ハナサクモリの芸術家たち」展は、広島市内の社会福祉施設、太田川学園で活動する5名による作品を展示。広島在住の彫刻家、伊東敏光が作家および作品のセレクトから展示の監修まで行っている。施設自体の紹介も考慮されたであろうラインナップを通して、つくり手とテーマの多様性が示されていた。また、自身も作家である伊東がつくり手たちに寄り添うように、日常生活とともにある制作や、暮らしの中における創作の位置づけといった、制作行為そのものの意味の探究としてディレクションを遂行しているようにさえ感じられる。例えば、池辺純一と横田勲によるドローイング作品群の取り扱いでは、日々書き綴られるメモ書きの紙片としての軽やかさを残しつつバランス良く構成され、その連続性をリズミカルに伝える展示が印象的であった。こうした姿勢は、アプローチは違えども、かつて伊東が病院の院内学級の少年による絵をもとに制作した彫刻作品《怪物と少年》(「医療と芸術」展、広島大学病院、2005)のように、狭義のアートの外部に寄せる関心と信頼を物語っているように思われる。

いっぽう、「Outsider art」展を開催するヒロセコレクションは、おもに80〜90年代にかけて収集した欧米の現代美術コレクションで知られるコレクター・広瀬脩二が運営するビューイングルームである。1987年の開廊以来、一時休止期間を経て2011年に再開し展覧会を開催してきたが、今回初めてアール・ブリュットにフォーカスした展示を行っている。長期にわたり収集してきたアール・ブリュットのコレクションのなかでも、まとまった点数が所蔵されるつくり手として、こちらも5名がセレクトされている。グギング芸術家の家(オーストリア)で制作していたオズワルド・チルトナーによるインクドローイングや、クラフト工房La Manoに所属し活動する稲田萌子の貼り絵、枝松直子の染め絵など、世代や地域、手法も異なる作品が並ぶ。とはいえ、抑制された簡潔な造形を伴った作品が多くを占め、展示全体には調和がもたらされている。広瀬自身はアール・ブリュットについて、現代美術とも、それ以前に収集していたプリミティブ・アートとも違った関心に基づき収集したものと語っている。にもかかわらず、そこにはコレクションの現代美術、例えば、ヨーゼフ・ボイスやブリンキー・パレルモ、リチャード・ロングといった、シンプルな造形が静謐な佇まいをたたえる作品群に通じる、コレクターの美学を垣間見るようであった。

つまり、筆者がもっとも興味を引かれた両者の対照性とは、作家である伊東と、コレクターとしての広瀬という、見立ての主体におけるそれであった。アール・ブリュットの展示では、とりわけキュレーター、ディレクター、監修者といった媒介者的な存在が、展覧会という場の成立に関しても、分析の対象となる際にも重要な位置を占めることになる。それは、例えばミシェル・テヴォーが「“意味”あるいは“起源”のヘゲモニーに抗して」主張した「発掘の種を提供するものではない」といったアール・ブリュットの特質に由来する。つまり、作者の芸術的意図の有無そのものが不明であり、そこを問うこと、それを起点とした文脈の設定も無効とする前提がある。作者の意識を起点とする意味の失効、そこに生じる真空状態に吸い込まれるように、媒介者の作為が(当人の意識とは無関係に)表現の主体の座に組み込まれる。こうした事態は、通常の意味でのキュレーションにおいて果たされる、意識的・積極的な意味への関与とは性質が異なっている。

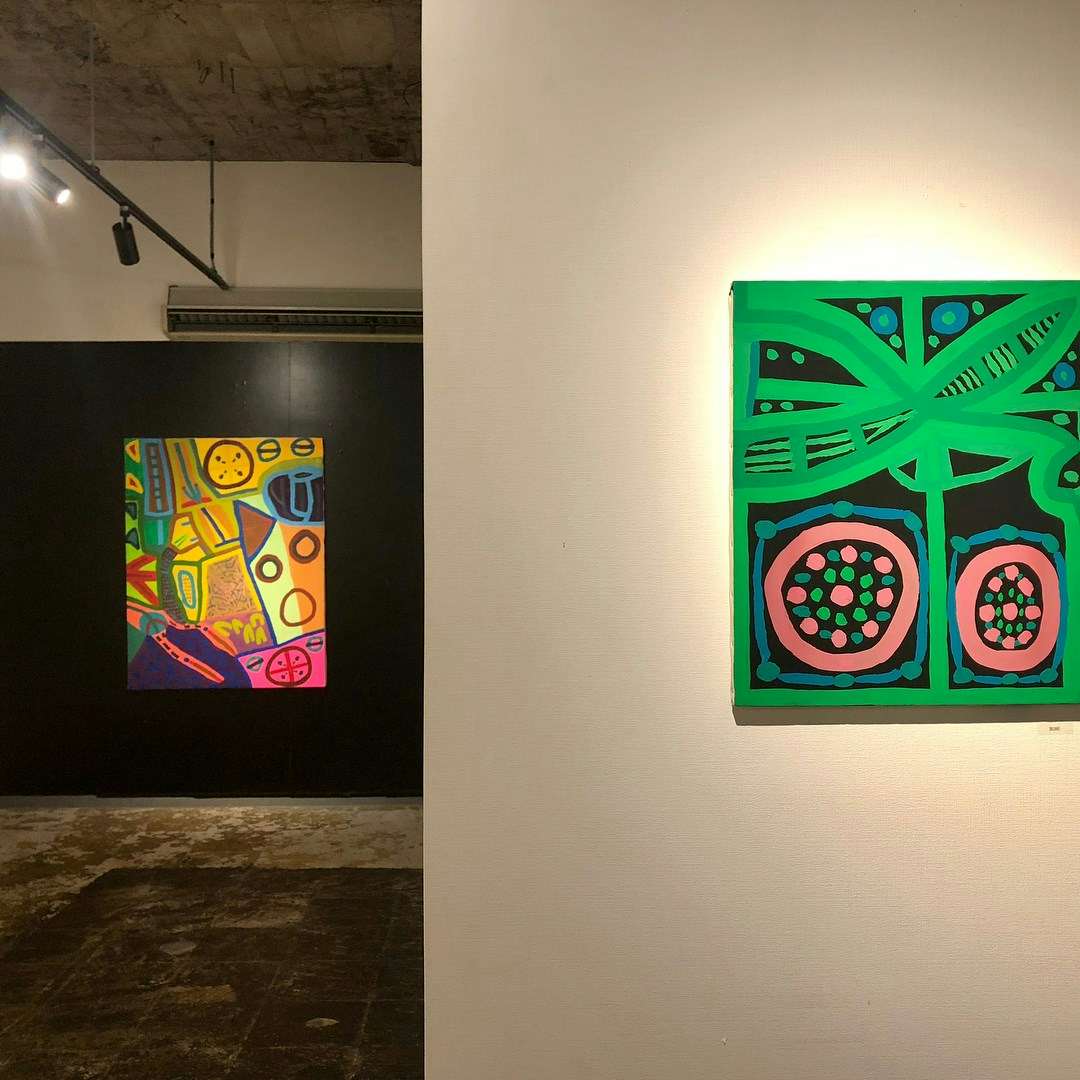

ところで、冒頭に挙げたもうひとつの展覧会「GAMON展」では、つくり手の穐丸我聞(あきまる・がもん)は、ボーダレスアートスペースHAP(障害の有無にかかわらず制作の支援をする施設)の利用者として紹介される。ところが、アール・ブリュットとしてそれ以上には強調されていないためか、さらに個展という形式もあいまって、表現における目的と一貫性を備えた作家像を想定し鑑賞することに、違和感を感じることがなかった。こうした場合、その体験は「アール・ブリュットとして見る」という行為からは離れてしまっているのかもしれない。

すべての起点は紛れもなくつくり手にある。が、個別の鑑賞体験を刹那的に楽しむだけでなく、時代性や地域性を帯びた文化的現象として意味づけ、(再)享受するためには、もうひとつの起点としての、見立ての味わいに注目することが有効であるように思われる。それらを類型化し蓄積すれば、その断絶や連続性を、つまりは歴史的な文脈を見出すことができるかもしれない。これこそがジャン・デュビュッフェという、アール・ブリュットの「発見者」ならぬ「発明者」に時として立ち返るべき所以であり、近年のブームを一過性の消費の場とはせず、実りある活動として蓄えてゆくために必要な態度ではないだろうか。