3.11以降、国内外のアーティストが、東日本大震災にまつわる事象をテーマに制作や展覧会などを行ってきたことは、周知の事実である。したがって、表題に「震」を冠した美術論と聞けば、おそらく読者の多くは3.11以後の美術を体系づけながら批評するものと想像されるであろう。

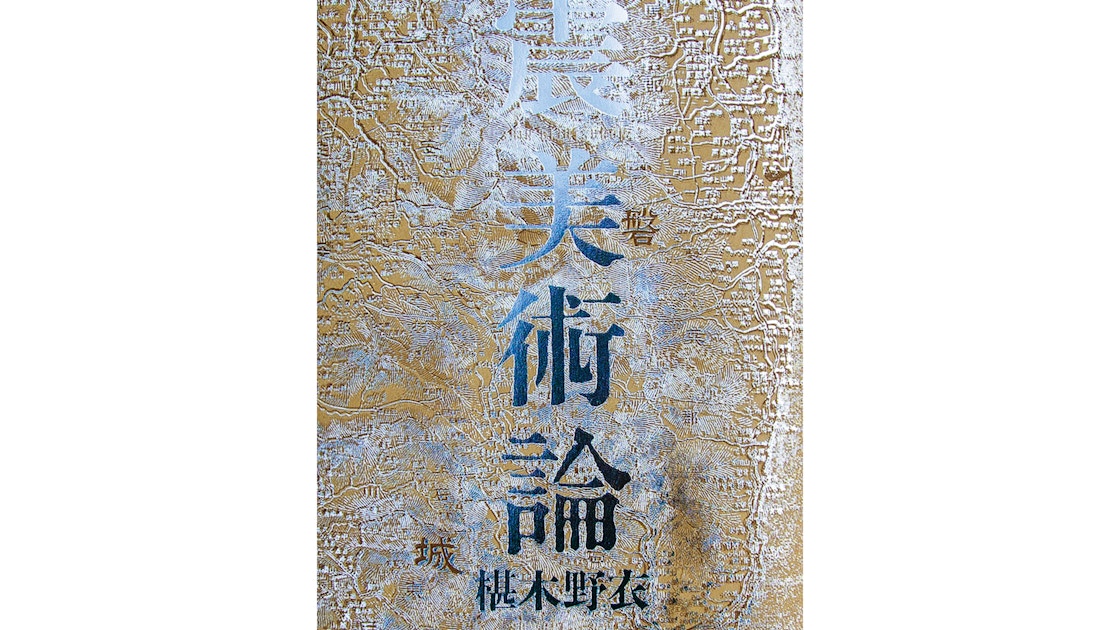

しかし、椹木が新たに開陳する美術論の射程は、途方もなく広い――それは日本を襲った1.17(阪神大震災)と3.11を契機としつつ、地球の歴史を遡り、ひいては銀河の力学にまで及ぶ。広大無辺な「宇宙」の中でも特異な惑星「地球」、その中でも例外的な土地「日本」の地質学的特性と、そこで生み出されてきた「美術」との連関を探り、「大陸型」西洋美術史とは異なる日本「列島」美術史=「震美術論」を描き出すのが、本書の趣旨である。

著者は、まず震美術論の基礎となる地質学的考察から始める。近代日本の震災史や1755年のリスボン大震災を参照しながら、西洋の「歴史」が強固な地盤を前提に発展し、蓄積されてきたいっぽうで、震災の度に礎が崩される日本では、その事実を「忘却」し、礎を築く行為を「反復」してきたと指摘する。そのような「日本列島」こそ、『日本・現代・美術』(1998)で提唱された「悪い場所」にほかならない。ならば、そこで「事前の記憶」を呼び覚ます表現こそ、日本列島の芸術に必要だと主張する。こうして、戦後を中心に、日本美術(文芸・絵画・写真・彫刻・建築)と「風土」(地震・台風・豪雨・噴火)との密接な関係――伊勢湾台風と赤瀬川原平、東日本大震災と笹岡啓子、瓜生島伝説と磯崎新、「七難」と村上隆など――が明かされてゆく。

地質学だけでなく、天文学や自然哲学も含む本書の壮大なパースペクティブは、人新世(アントロポセン)や思弁的実在論(スペキュラティブ・リアリズム)といった近年の議論と関心を共有しており、それを日本美術の批評へ敷衍する視点は面白い。しかし、自然科学と美術との関係を扱うならば、博物学が細分化される19世紀の動向(ジョン・ラスキンと英米風景画、志賀重昂による日本風景3類型など)にも目配りが必要だったのではないか。また、著者自身の体験を主軸とした語り口と、古今東西の災害に関するデータの羅列は、かえって全体としての批評性を弱めてしまったように思われる。それはつまり、本書の暫定的な結論――「目に見えない」核・放射能による新たな災害に直面する芸術表現の難しさ――が、美術批評にも影を落としているということなのだろうか。

(『美術手帖』2017年11月号「BOOK」より)