なぜ女性の大彫刻家は現れないのか?

アメリカの美術史家、リンダ・ノックリンは、1971年の論文 “Why Have There Been No Great Woman Artists?” において、偉大な女性芸術家が現れてこなかったのはなぜだろうかと問うた(*1)。ここにおいてノックリンは、男性中心にかたちづくられてきた美術史観に合致する女性芸術家を発見することにとどまるのではなく、あるいは「女による女らしい芸術」を称揚し「女のための評価基準」を用意するのでもなく、「偉大な絵画の階層構造」に照らして、そもそも女性芸術家は男性芸術家と同等の教育機会が与えられてこなかったという制度的限界を指摘した。

この指摘はクリティカルではあるが、現代において本論を読む者ならば、男/女という二項で物事を語ることの限界に思い至ることだろう。加えて筆者にとって重要であるのは、ここでの考察対象がすべて絵画だということである。つまりノックリンの問いかけとは、なぜ女性の偉大な「画家」は現れないのか?ということであり、「芸術家=画家」という図式は疑われることがない。ここに、「美術史」とは「絵画史」であることが端的に現れている。

そうであるからこそ、いまあらためて、なぜ女性の大彫刻家は現れないのか?と問うことが必要ではないだろうか。ノックリンの問いかけから50年近い時間が経ち、いくつかの国際芸術祭でジェンダー平等が意識的に達成され、美術系大学における教員と学生のジェンダー不均衡が俎上に載るようになった。しかし、こと日本の彫刻は、美術の諸領域のなかでもっともそのような「不均衡」が温存され続けている。

そもそも、官製の教育機関において、本格的に女性が彫刻を学ぶことができるようになったのは、1946年からである。1873年に設置された工部美術学校および、1887年に開校した東京美術学校は男子校であった。他方、女性が美術を学ぶために、女子美術大学の前身にあたる女子美術学校が1900年に設立されたが、彫刻学科が置かれるもひと学年のみで廃止された。近代日本における彫刻とは、絵画に比べても、顕著に男性が主体を担った領域だといえるだろう。

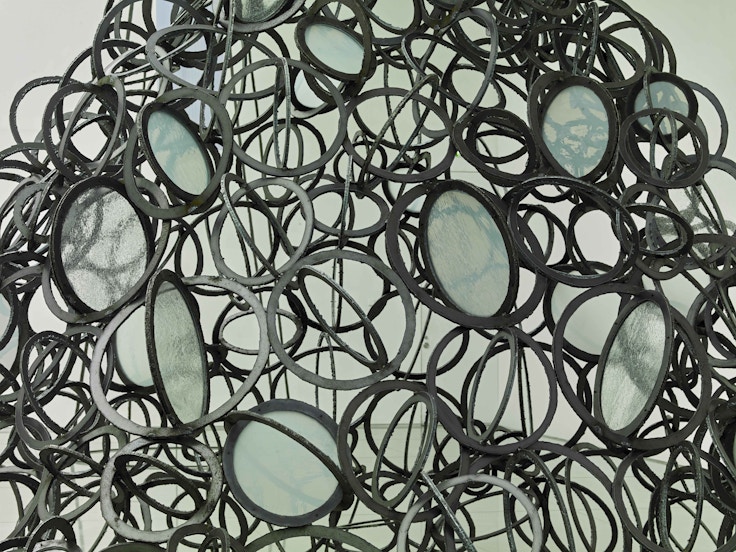

平成以降、美大・芸大の学生の男女比は、均等か、あるいは女性が多くなっているものの、彫刻を学んだ女性彫刻家の目立った「活躍」は、ある世代から上は線として辿ることが困難な状況が依然としてある。そのようななかで、青木野枝は特異点と言っても過言ではない。青木は、彫刻という「つくられた伝統」を引き受けながら、学生時代からほぼ一貫して鉄による彫刻に取り組んできた作家だ。鉄を用いた抽象彫刻の系譜においても、青木の仕事は異質である。近代に見られる鉄の抽象彫刻は、空間を占有し、見る者を圧倒し、ときに威圧しもした。いっぽうで青木の彫刻は、決して空間を制圧することはない。周囲の環境と拮抗しながら、鉄にもかかわらず、「やわらかさ」を感じさせるのだ。

青木の彫刻は「部分」に分解することができる。同じものがふたつとないパーツが連なってできているためだ。それらはひとつひとつ、工業製品としての鉄板から作家の手によって切り出されている。だからたとえ数メートルの大きさであっても、青木の彫刻は「手の仕事」に還元される。それは往々にして、巨大な彫刻が作家の手を離れ、土木工事と化してしまうような状況への抵抗でもあるように思われる。

かたちを取り出し、つなげる。鉄を断ち、そしてまた鉄を結ぶ。いっけん単純にも思える、しかし途方もない時間の積み重なりとして、青木の彫刻は成立する。ここにあるのは、空間に「かたまり」としての存在を堅持する権威的な彫刻とは別のあり方だ。それでは、このような青木の彫刻は、「女性らしい」と形容されるべきなのか。否、筆者はそのようにはとらえない。

今年2月に開催された長崎県美術館での「青木野枝 ふりそそぐものたち」展を皮切りに、霧島アートの森「青木野枝『霧と山』展」、12月からは府中市美術館「青木野枝 霧と鉄と山と」展と、青木の個展が続いて開催されている。青木の彫刻が求められるのは、女性彫刻家だからでも、その彫刻が「女性らしい」からでもない。ここで必要とされているのは、極度に男性化された彫刻という制度にとってのオルタナティブである。

さて、過去作と新作で構成される本展において特筆すべきは、高さ7メートルの彫刻を擁する新作《霧と山》だ。縦長の波板がつり下げられた本作に、筆者は、同館から50キロほどの場所にある水俣市で起きた水俣病の集団訴訟において掲げられた「旗」を重ねて鑑賞した。いっぽう、長崎県美術館では、これまで語られることのなかった長崎原爆と作家との関わりが示された。赤色ガラスが大型彫刻のなかではじめて取り入れられた《ふりそそぐものたち/長崎》に、かつての爆心地にふりそそいだ強烈な熱線を想像した。鉄という「光の粒」で構成された青木の彫刻は、見る者を様々な想起へと誘う(*2)。とくに本展は、展覧会タイトルに冠された「霧」や「山」のような、意味の可塑性という彫刻の根本的な性格と、あらためて対峙することができる場になっていた(*3)。

なぜ女性の大彫刻家は現れないのか? この問いに答えることとは、「知られざる女性彫刻家」の発掘に終始することではないだろう。そしてまた、ある彫刻の「女らしさ」や「男らしさ」について論じ、前者を賛美し、後者を排斥することでもない。そうではなくて、彫刻教育における制度的限界とともに、男性中心に構築されてきた偉大な彫刻という「語り」の内実をこそ明らかにすることが必要だ。個々の作品を精緻に論ずることから始めよう。青木の彫刻を手がかりに、この問いへの最初の一歩を踏み出したい。

*1──Linda Nochlin, “Why Have There Been No Great Woman Artists?” Art News, LXIX, 1971. 同論文の日本語訳は「なぜ女性の大芸術家は現われないのか?」(松岡和子訳)として、『美術手帖』1976年5月号に収録されている。

*2──青木は鉄による彫刻について「鉄は透明な金属である。(…)火を使って溶断していくと透明な内部が現われる。(…)いつも内部に透明な光をもっている」と発言している(『SHISEIDO GALLERY ANNUAL ‘94 青木野枝展』カタログ、1994年)。また、青木による水俣病についての言及は次を参照。「青木野枝インタビュー 彫刻という幸いについて」『彫刻1』小田原のどか編、トポフィル、2018年。

*3──紙幅の関係で本文中では言及できなかったが、長崎県美術館、および霧島アートの森での展覧会には、鉄以外の素材を用いた彫刻作品も展示されている。それらに共通するのは、人間社会への厳格な眼差しであると言えるだろう。加えて、同館でさらに注目すべきは、屋外に設置された彫刻群と青木の作品との響き合いである。敷地内に点在する屋外彫刻のなかでもとくに重要なのは、青木がかつて10年にわたって助手を務めた若林奮(1936-2003)による《4個の鉄に囲まれた優雅な樹々》(2000)である。若林の彫刻における本作の意義についてここでは触れることができないが、一見して両作品は鉄という素材の扱いにおいては対極にあるように思われるものの、彫刻による環境への介入と異化について、根源的には交点を見ることができる。