「共同体について」展 「について」の罠 仲山ひふみ 評

社会学者のフェルディナンド・テンニエスが19世紀末に提唱したゲマインシャフト(共同社会)とゲゼルシャフト(利益社会)の概念は、理論的な有効性というよりも、むしろその二項対立図式のイデオロギー的強固さという点で、現代にも強い影響を及ぼしているように思われる。もちろん前近代的共同体として漠然とイメージされるもののなかにも、現実には狩猟採集型と農耕型の差異が認められるだとか、あるいはゲゼルシャフトという語に含まれるゲゼル(Gesell)とはもともとドイツ語で中世の遍歴職人を指す言葉であり、したがってそこには職人共同体のニュアンスも含まれていたのだとか、そういうツッコミは無限にできるのだが、自然的な善き「コミュニティ」と人為的な悪しき「ソサエティ」という、人間集団のあり方を規定するこのロマン派的/疎外論的/ルソー的(?)な二項対立の考え方は、SNS普及以後の現代に生きる私たちアートピープルにとっても無縁ではないらしい。先日、天王洲のURANOにて梅津庸一のキュレーションにより開催された「共同体について」を見た筆者は、以上の認識を良くも悪くも強く再確認させられることになった。

本展のタイトル「共同体について」は、本展のテーマをこれ以上なく明示的に言い表している、もしくは明示的に言い表さんとする形式を与えられている。そのことは、一見すると、梅津が率いるアーティスト・コミュニティ、パープルームの活動が、これまでつねに断片的で暗示的な言語の利用によって特徴づけられてきたのと好対照をなすように思われる。しかし筆者の考えでは、本展(梅津)の真の関心は「共同体」に向けられているのではない。重要なのは、「について」という一語を含めることに対して梅津が下した趣味的/戦略的な決断である。かつてエドムント・フッサールは、意識とはつねに何ものか「について」の意識であると述べ、意識の「志向性」の概念を規定してみせた。それに倣って言えば、梅津は「について」の一語を展示タイトルに含めることにより、展示全体が社会的な文脈に接続して読まれることを回避しつつ、共同体的なものを「志向する」意識の運動のなかに、展示を直接的に組み入れてしまうことに成功したように思われる。解釈者は、「共同体」を鍵概念として梅津の狙いを理解しようとする限り、共同体と社会の逆立とか、あるいはデュシャン以降の現代美術における人とモノと情報のネットワークだとか、そういったおなじみの話題を延々弄ぶことから抜け出せない。それは、あるウェブサイトにアクセスしようとしてリダイレクトループにはまり、結局それを開けないという経験に似ている。このようなアクセス失敗が起きてしまうのは、梅津が本展の鑑賞ないし読解の文脈を志向性演算子「について」によって、きわめて巧妙な仕方で非社会的な文脈へと固定しているからである。

要するに、本展において梅津は、展示空間内に実際に置かれているオブジェクト(作品)の間に成立している客観的関係の設定や調整とは別に、この展示に観客の身分で参加しようとする人々が「共同体」という理念について無限におしゃべりし続けることを可能とするような、半開きの言語環境を構築することを試み、そしてそれに成功したのである(この成功は、本展が形式上はパープルームの展示ではないにもかかわらず、形式的にもパープルームの展示であると誤認され、しかも梅津自身がパープルームのトレードマークであるあのメッセージ入りの「旗」を展示空間内に導入していることで、この誤認が一種不可避的に正当化されていくプロセスによっても裏書きされている)。

考えてみれば、美術のグループ展において一時的に形成される参加者集団が共同体であるかそうでないかといったことは、解釈の、言語ゲームの、志向的意識の設定の問題でしかない。だがいっぽうで解釈・言語ゲーム・志向性は、その可能性の条件としてなんらかの生活形式、共同的歴史的基盤を要求する。ここで先の「リダイレクトループ」が生じるのだ。「共同体について」はしたがって自己言及性の罠に(半ば意図的に)はまりこんでいる。

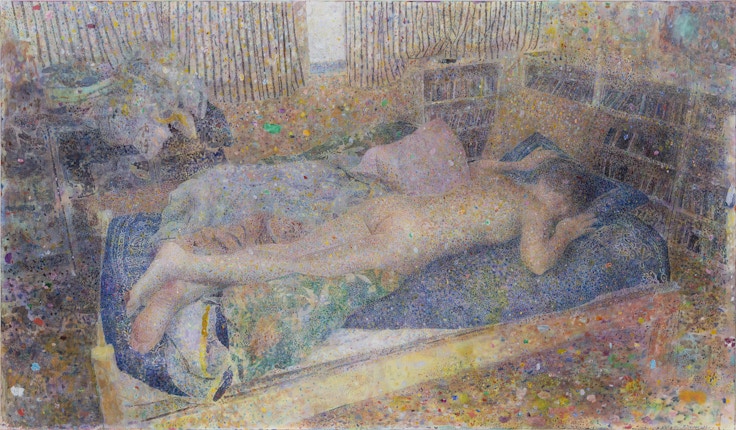

筆者はこの展評で意図的に、本展に出品された具体的作品の記述を「いっさい」行っていない(これは「半ば」ではなく、「完全に」意図的である)。なぜなら本展において志向された本質は、そこに置かれた具体的な作品とは残酷なまでに異なるレベルで存立してしまっているからである(推測するに、これは梅津にとっても計算外の事態だったのではないか、つまり梅津はキュレーターとして「成功しすぎて」しまったのではないか)。この展示は、「共同体」「について」の展示である。本展に限らず、梅津=パープルームによる断片化された言語運用の巧みさは、パープルーム、ひいてはアート作品全般が、究極的に言語的構築物であることを再確認させる。しかし、このような言語論的なアートの実践は、既存の(再帰的に生成される)解釈共同体との関係においてしかゲームを展開できないがゆえに、ある種の制約も抱え込むことになる。例えば冒頭で述べた「共同体と社会の逆立」のような記号論的二項対立への引きずられは、その種の制約ないし代価がいかに深刻かを表している。〈アートは社会から独立している〉という「規約(convention)」の異常なまでの強力さ、である。

筆者は現在『アーギュメンツ』という批評コレクティブに参加する身であるが、仮に本展での梅津の立場に筆者が立たされていたなら、おそらく「共同体」ではなく「社会」という言葉を選択しただろうと思われる。むろん社会と呼ぼうと共同体と呼ぼうと、それで展示の内実が変わるわけではないのだが、志向的意識の「キャッシュを削除」して「リダイレクトループ」から脱け出すことができるかもしれない点に、筆者ならば賭ける。その意味で、本展には参加しなかったパープルーム予備校生の三浦阿藍(アラン)が重度のカードゲームマニアであり、ゲームマーケットでは自作のボードゲームを頒布していたり、安藤裕美(あんどー)が展示のあるなしに関わりなくパープルームの日常を記録するマンガを描いてはTwitter上にアップロードし続けているといった事実は注目に値する。いわば阿藍と安藤は梅津に対して独立した個人、ゲゼル(Gesell)として振舞っている。彼女らは「外部」にアクセスする手段を持っているように見える。阿藍のカード、安藤のマンガが梅津の言語ゲーム(あるいはむしろ「絵画ゲーム」)を非明示的に相対化してみせる瞬間ごとに、パープルームは自らの属性を共同体から社会へと潜在的にスイッチさせているのだ。梅津庸一は、それゆえ三浦阿藍と安藤裕美に対しどこかで恐れを抱くと同時に、彼らをどこかで(社会的に)欲望することにもなるのだろう。肯定的な面も否定的な面も含めて、それがパープルームという共同体「あるいは」社会の構造である。

以上の考察が、「共同体」「について」の筆者のたんなる深読みとならないことを願う。