2020年11月に表現に携わる有志によって設立された「表現の現場調査団」。6月24日に厚生労働省で行われた記者会見で、表現の現場におけるハラスメントの実態やキャリアにおけるジェンダーギャップについて行った調査結果の第3弾が発表された。

2021年3月に発表された第1回の調査では、表現の現場におけるハラスメントの実情について本格的に調査し、様々な形態のハラスメントの深刻さを明らかにした。続いて22年8月に発表された第2回の調査では、ハラスメントの大きな一因となっている表現の現場におけるジェンダーバランスの不均衡についての調査を行い、表現の各分野の賞や、審査員や受賞者、また、教育機関における教員や学生のジェンダーバランスの現状についての結果を発表した。

第3回目の調査となる今回は、表現の現場におけるハラスメントの実態やジェンダーギャップのほか、「表現の現場当事者」と「表現分野に属さない者」の比較、「映像・動画・映画」「演劇・ダンス・パフォーマンス」「美術」といった表現の現場分野別ハラスメントの特性などについての調査が行われた。本レポートでは、調査全体の分析結果ポイントと美術分野の調査結果を中心に紹介する。

調査方法

まず、今回の調査はインターネット調査会社に登録しているモニターリストからスクリーニング調査を行い、「表現の現場」で活動した経験のある人を絞り込んだのち、712名の有効回答データを分析したもの。加えて、表現活動を行っていない一般向けの調査も行い、99名の有効回答を得たという。

712名の表現者のうち、349名は現在活動中で表現分野からの収入もあるという人。また、131名は現在活動中だが収入がないと回答した人だという。表現者に関する今回の結果は、主に前者のみ、あるいはこの2カテゴリーの回答をもとに分析している。また、ハラスメントの経験については、過去10年以内の経験に限定している。

全体の分析結果ポイント

まず、今回の調査を通じて明らかになったのは、「表現の現場」では各種ハラスメントが横行しており、表現の現場以外で働く人と比較しても、ハラスメントの経験率が高いということ。例えば、現在活動中の表現者では、「キス・抱きつく・性的行為を求められた」との質問に対 し経験があったと回答した人は14.6パーセントであったのに対し、「表現の現場」以外で働く人では6.1パーセントであり、2倍以上の差があった。

また、セクシャルハラスメントの被害においては男性の被害数値が女性を上回っている項目が多いことがわかった。とくに「キス・抱きつく・性的行為を求められる」を選択した男性は19.2パーセントという高い数値になっている。

表現の現場におけるハラスメントの影響はそれ以外の分野よりも深刻である。表現者のなかではハラスメントを受けて通院したり服薬をした人(14.6パーセント)や、会社・活動を休むことが増えた人(15.0パーセント)の比率は、表現の現場以外で働く人(いずれも6.3パーセント)と比べて遥かに上回っていることがわかった。

また、表現の現場で働く人がつねに経済的に不安定な状態に置かれていることも今回の調査を通じてわかった。とくに女性の表現者は、男性の表現者以上に低賃金が常態化している。例えば、現在活動中の男性表現者の半数が通過できる最多年収400万のラインに対し、女性の表現者の18.6パーセントしか通過できない。さらに、女性の52.7パーセントは年収200万以上にも到達しないという。その要因のひとつは、女性表現者が非正規やフリーランス、自営業といった働き方に男性以上に偏る傾向があることと一部関係していると考えられている。

美術分野

今回の調査では、美術分野のなかでハラスメントの経験を聞く質問項目において、もっとも高い数値が出たのがギャラリーハラスメントの項目だった。該当の回答者数が15名と少ないが、客にあたる人からのハラスメントの経験において、「しつこく長時間話しかけられた」では40パーセント、「しつこく連絡先を聞かれたり、デートに誘われたりした」では33.3パーセントの回答者が「たまにあった」を選択しているという。

今回は、客に当たる人からのハラスメント経験を対象にしているが、2021年に発表された『ハラスメント白書』で寄せられた事例では、ギャラリーや美術館の責任者からのハラスメントによってギャラリーの従業員が被害に遭うケースも報告されている。

表現活動に対する周囲の反応では、「職業にする方法がわかからない」という項目について、当てはまるやや当てはまると回答した人の合計が、ほかの表現分野全体は27.4パーセントであるのに対し、美術分野は42.9パーセントと高い数値だった。

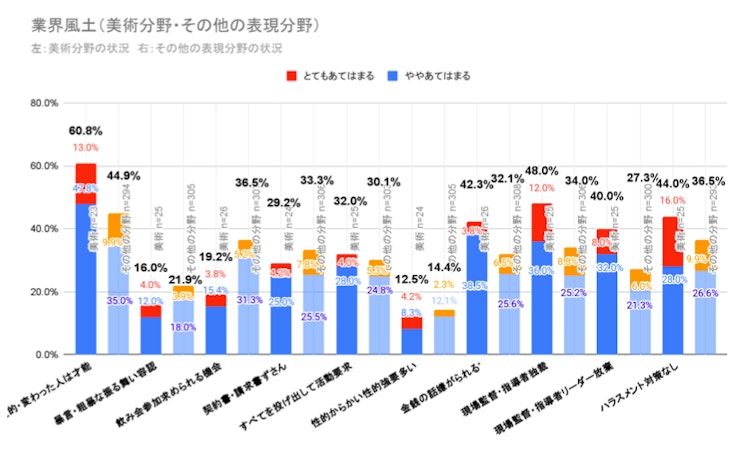

また、業界風土に関する質問項目では、「個性的・変わった人ほど才能の証であると褒められる」という項目について、とても当てはまるやや当てはまると答えた人の合計が60.8パーセントと半数を超え、「現場を監督する・指導する立場の人が独裁的である」「金銭の話をすることが嫌がられる、しづらい」「ハラスメント対策がなされていない」の項目は48.0パーセント、42.3パーセント、44.0パーセントと続いた。

今回の美術分野の調査を担当したアーティスト・寺田衣里は、次のように述べている。「今回の調査において、美術分野はほかの表現分野との有意差が見られた部分は多くなかった。しかしながら、ハラスメントの実態調査において、ほかの分野と比較して有意差がなければ問題がないと言えるものではない。美術分野28人という多くないサンプル数においても各項目で一定の結果が出ていたという点からは、当分野でハラスメントがない、少ないとは決して言い切れないということを示していると思う」。

今後に向けて

今回の調査結果について、調査に協力した一般社団法人 社会調査支援機構チキラボ(以下、チキラボ)は次のような指摘を示している。

・3回の調査を経て鮮明になったのは、女性表現者にとって「表現の現場」は「排除と搾取のハイブリッド構造」になっているということです。

・「第2回調査」で明らかになったのは、ジェンダー間でのパワーバランスの圧倒的な非対称性でした。学生では女性が多いにも関わらず、指導的地位、経営者、審査をする側などにおいては男性が圧倒的に多いことでした。

・今回の調査でわかったこと

(1)女性表現者は男性表現者と比べ、そもそも最多年収が低いことでした。

(2)他方で高年収帯に足を踏み入れた女性表現者は、男性以上にハラスメントに遭いやすくなるという傾向も明らかになりました。

(3)逆に、最多年収が低い女性表現者は、ハラスメント被害が抑制されることもわかりました。つまり女性にとっての「安全地帯」が低収入層という場所になります。

・女性表現者は、「表現の現場」から完全に排除されるわけではありません。低収入層にとどめ置かれることで、習い事や予備校講師として現場の「下支え」、未来の表現者の育成を担っていました。これは、前回調査と合わせると、女性がケア労働を担うという分業構造になっていました。

・女性表現者の多くは、授業料という形の「表現の現場」への資金提供者でもあります。授業料を払い、作品を消費する。その一方で、低賃金労働で「表現の現場」にとどめ置かれ続け、パワー領域からは排除され続ける。消費とケア、低賃金労働の役割を担わされつつ、社会評価や安定所得からは退けられる。こうした搾取の構図が見えてきました。

・表現者のジェンダーによってパワーを有する可能性がはっきりと異なるということがわかります。これは、「表現の現場」には性別二元論を前提とするジェンダー規範が根強いことを意味しています。そのことが、作品・表現の批評や指導を通じたレクチュアリングハラスメントや、「成長に必要だから」や「仕事をあげるから」といったエントラップ型のハラスメントにつながるとも考えられます。

・性別二元論を前提とする場は、性的マイノリティにとっては居心地の悪い場所になってしまいます。今回の調査では、性的マイノリティの表現者が軒並み各種のハラスメントで被害を受けやすいこともわかりました。その背景には、「表現の現場」においても、ジェンダー規範が強く関わっていることが推測されます。

こうした状況を踏まえて、チキラボは次のような提言を示した。

(1)「表現の現場」のジェンダー間の圧倒的なパワーバランスの是正

(2)現在の「表現の現場」における労働環境の改善

(3)表現の現場特有のハラスメントとしてのレクチュアリングハラスメントを知り、教育や指導という場面のあり方を見直す取り組み

同団体メンバーのひとりでアートユニット「キュンチョメ」のホンマエリは、次のように呼びかけている。「ハラスメントをなくしていくうえでいちばん大事なのは、構造的な歪みが存在することを表現者も表現者でない人もみんなで知っていくこと。また、誰もがその歪みを変えられるということも、とても大事な一歩だと思う。非常に絶望的な結果ではあるが、変えていけるということを忘れずにいたい」。

また、同団体は現在、表現に関わる教育機関に向けたハラスメント防止のためのリーフレットを配布している(1部10円)。表現系分野を専門とする学生を対象に、ハラスメントについての基本的な知識や対策などの情報を簡易的にまとめたもので、ワークショップやイベント、ショップなどでの使用が推奨されている。ウェブサイトから申し込み可能となっているので、ぜひチェックしてみてほしい。