国内外より書体のデザインを募集し、優れた書体を表彰する「タイプデザインコンペティション 2019」。9月3日に神田明神ホールにて開催された授賞式には、重複受賞を含む15名の受賞者のうち13名が参加した。

モリサワ賞和文部門の金賞を受賞したのは、タイプデザインのスタジオであるヨコカクが制作した「峰月楷書」。審査員長であるグラフィックデザイナーの廣村正彰の手により、ヨコカク代表の岡澤慶秀にトロフィーが渡された。岡澤は、審査員に受賞の礼を述べるとともに、「今回の受賞を励みに、引き続き書体づくりに挑んでいきたい」と喜びを語った。

銀賞には福士大輔の「ニブシブ」が選ばれた。2回めの応募で受賞できたという福士は、「受賞は大きな励みになる。今後も複数言語の書体の制作に情熱を注ぎたい」と述べた。銅賞は台湾の廖恬敏(ティエンミン・リャオ)の「Ribaasu」が受賞。廖は「これを機に、周囲のデザイナーが書体のデザインにもっと注目してもらえれば」と語った。なお佳作に選ばれたのは、うちきばがんた「tr」、横田美枝「虹蛸天国」、新海真司「みみずく」。

また、欧文を対象とするモリサワ賞欧文部門で金賞に選ばれた「Areon」を制作したのは、韓国出身でマルチスクリプトの書体のデザイナーであるノエル・リー。トロフィーを手にしたリーは「このような栄誉ある賞を、ほかの才能のある人々とともに受賞できたことは素晴らしいと思う」と喜びを表現した。

銀賞を受賞したのはオンドレイ・バーホル「Kolektiv」。チェコ出身で、現在はスイスのローザンヌを拠点に、書体のデザインを中心に活躍しているバーホルは、広く書体のデザインを募集する本賞のコンセプトを「美しい」と称賛する。

銅賞には、バルセロナに拠点をおくフランス出身のテオ・ギヤール「Easy」が選ばれ、ギヤールは「憧れていた日本を訪れることができ、大変光栄だ」と述べた。

なお、佳作にはロシアのオルガ・パンコバ「Courbe」、ブラジル出身のエドワード・ガルシア・ヘノ・ペリーラ「ER Canto」、ウクライナのドミトリー・アラストボルツォヴ「DR Kruk」が選ばれた。

タイプデザインコンペティション 2019は、ウェブ上で一般からのファン投票も実施。得票数の多かったフォントの制作者に、株式会社モリサワの代表取締役である森澤彰彦より、トロフィーが手渡された。和文部門の得票1位は台湾の林芳平(ファン・ピンリン)の「厚道体」、2位が隅芙蘭都の「歓楽明朝」、欧文部門の得票1位はロシアのオルガ・パンコバ「Courbe」、2位がアメリカのマイケル・アロンソン「Apogee」となった。

授賞式は、審査員長である廣村正彰の総評により締めくくられた。廣村は「審査を始める前は、世の中に多くの書体があるなかで、新しい書体に出会えるか心配だった。しかし、ふたを開ければ多種多様な書体が応募されていて、選ぶのに苦労した」と語り、「審査では、その書体に時代性はあるのか、時代の流れのなかでどんな書体が人びとに選択されるのか、を中心に議論した。たくさんの書体に出会えとことはとてもうれしく、また新しい書体への期待とともに、受賞者にはおめでとうと言いたい」と受賞者をねぎらった。

小塚昌彦による特別講演も開催

授賞式後には、「新ゴ」や「小塚明朝」、「小塚ゴシック」の制作者として知られ、日本のタイプデザインの歴史に数々の功績を残してきた、タイプデザインディレクターの小塚昌彦による特別講演「たて組か、ヨコ組か 日本語組版の残された宿題:ひらがな」が開催。

小塚は、74年にスイスのバーゼルで開かれた「第1回ATypIワーキングセミナー」に参加したときのことから語り始め、当時の会合を「書体のデザインにまつわる技術開発と、進歩のきっかけになるものであった」と述懐。会合では、ベジェ曲線を使用した書体のデザインや、写植のようにブラウン管を使用する技術などが議題にあがり、それらの技術が何万字もある日本語に合わせてどう進化するのかを、日本から参加したメンバーたちと議論したと語った。

小塚の話は15世紀半ばのグーテンベルクの活版印刷の発明にまでさかのぼり、その2世紀後の17世紀に、隠元隆琦(いんげん・りゅうき)が日本に印刷技術を持ち込んだという、印刷の歴史を紹介。また新聞業界におけるデジタル書体の普及の歴史にも言及し、50年代にモリサワ製写植機が普及してから80年代にデジタル化が進むまでの過程を、思い出とともに語った。

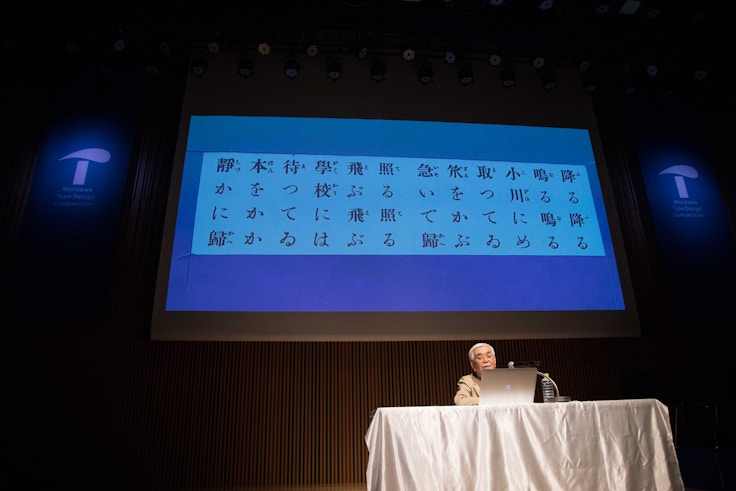

また、小塚はひらがな書体についても語り、「ひらがなを扱うときに大事にしなければいけないのは文字の成り立ちである」と述べた。例えば、ひらがなの「ま」の成り立ちが「末」という漢字にあるように、現在使われているひらがなは、古くからの漢字の伝統を引き継いでいる。それゆえ、ひらがなの書体をデザインするうえでは「原型となる漢字を念頭にデザインをしてもらいたい」という。

「活字はマスプロダクトとして、縦でも横でも組めるように、正方形の枠の中でデザインしなければならない。しかし、ひらがなは本来、そのような枠からは自由なものだ」とも語った小塚。ひらがな活字の新たな可能性として、枠を四角に規定しないというかたちもありえるのではないかと提案した。

ひらがなを横書きで並べた画像も示し、「縦書きの際には目立たなかった文字それぞれの傾きが、横書きにすると非常に目立ってしまう」と解説。「ひらがなは縦書きのためにつくられた文字である」と強調し、かつて小塚自身が制作したという横書き用のひらがな書体などを例に出しながら、縦書きでも横書きでも使用できるフォント開発における、さまざまな工夫を語った。

小塚は自身が毎日新聞社に勤務しているときに「実験的に横組みの新聞を試みたことがあるがうまくいかなかった」としつつ、現在の日本語の書き文字はほとんどが横書きになっていることを指摘。多くの日本人にとって、日本語は横書きの方が自然になっており、「横組み専用の日本語フォントが登場してもいいと思っている」と私見を述べた。

最後に小塚は、横組みの書体にはまだ発展の余地があることを説明し、そのうえで会場の聴衆に向けて「ぜひ、横組み専用のひらがな書体のデザインに挑戦してもらいたい」と語りかけた。

特別講演終了後は、和やかなレセプションとなった。審査員と参加者に加え、多くの来賓が集まり、活発な意見交換を行いながら、今後のタイプデザインについて語りあっていた。