京都市京セラ美術館 新館 東山キューブで、草間彌生(1929〜)による初めての大規模な版画展「松本市美術館所蔵 草間彌生 版画の世界─反復と増殖─」が開催される。会期は2025年4月25日~9月7日。

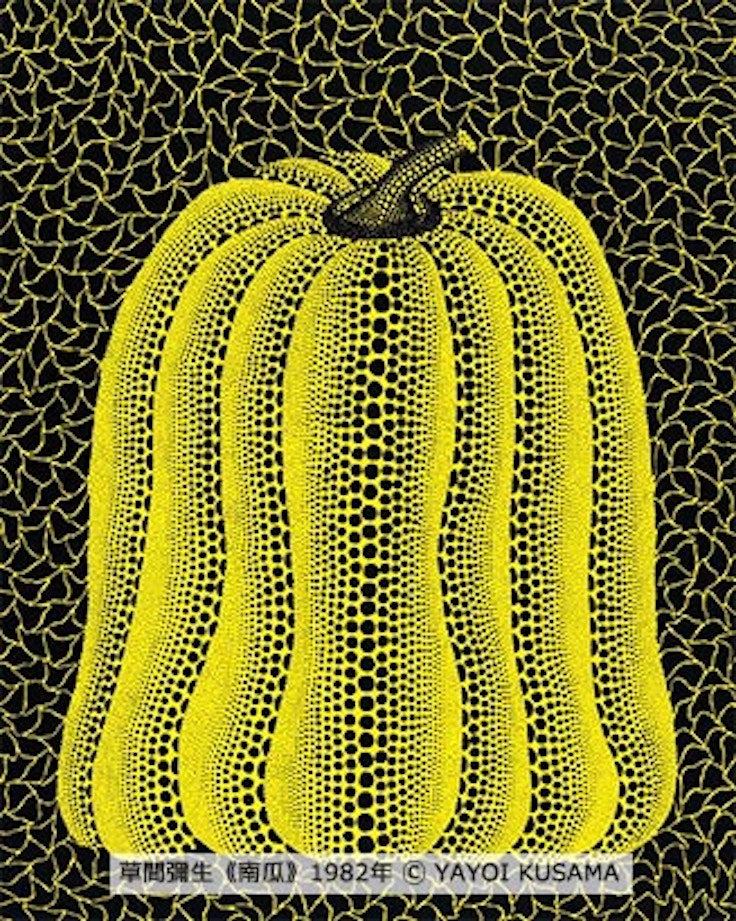

草間彌生は1979年に版画作品を初めて発表。この時期は米国から帰国後で死や苦悩をテーマにした作品を多く制作していたが、それとは対照的に、華やかなモチーフが色彩豊かに表現されていた。やがて草間の作品はそれまでの抽象的な表現に加え、南瓜、ドレス、葡萄、花や蝶など日常的なモチーフが網目や水玉で構成され、明瞭な色彩をまとうようになった。近年は、富士山を主題に浮世絵の木版画の技法を用いた連作や、モノクロームの大型シルクスクリーン作品「愛はとこしえ」シリーズなどを発表するなど、草間と版画の関係は深い。

本展は、世界最大級の草間コレクションを誇る、故郷・長野県松本市にある松本市美術館が所蔵する版画作品に、作家蔵の作品を加えた約330点で草間の版画芸術の魅力に迫るものだ。

展覧会は6章構成。第1章「わたしのお気に入り」は、28歳で単身渡米し、網目、水玉といった独自のイメージを確立しながら、ニューヨークを中心に創作活動を行っていたものの、体調や心の不調を感じ1973年に帰国した時期の版画作品を振り返る。この時期の作品は、苦しい胸のうちを反映するように、「死」を想起させるものが多く存在するが、版画作品においては、その対極にあるような華やかなモチーフが色彩ゆたかに表現され、生命力に満ちていた。

第2章「輝きの世界」では、網目でキャンバスを覆いつくす絵画「無限の網(ネット・ペインティング)」シリーズや、電飾と鏡を用いた「ミラールーム」に代表される光の彫刻作品の持つイメージを反映した版画作品を紹介。

第3章「愛すべき南瓜たち」は、草間作品を代表するモチーフのひとつである、「南瓜(かぼちゃ)」に焦点を当てる。幼少期に草間が触れ合っていたという植物の記憶との接続性を、水玉や網目といった表現にも触れつつ考える。

第4章「境界なきイメージ」では、草間が内的な世界を表現するために多用する、水玉や網目などの同じパターンを繰り返し覆いつくす表現が、版画においていかなる展開を見せているのかをたどる。

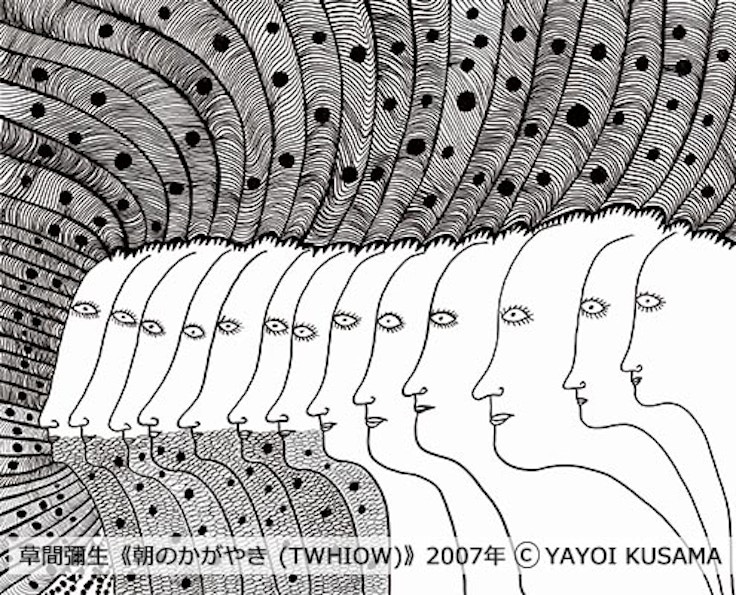

第5章「単色のメッセージ」は、強烈な色彩のイメージが強い草間作品のなかでも、モノクロームのエッチングの作品を紹介。草間自身が銅板に線を描いている点を鑑みつつ、草間の線による表現について再考する。

最後となる第6章「愛はとこしえ」では、2004年から約4年をかけて制作されたシリーズ「愛はとこしえ」を紹介。黒色のマーカーペンで100号のキャンバスに描いた50点を原画としたシルクスクリーン作品で、顔や目、植物など具体的なモチーフが前面に押し出され、草間芸術の深遠性を知らしめる。本シリーズは、その後のアクリル画「わが永遠の魂」シリーズへ、そして最新シリーズ「毎日愛について祈っている」へとつながる表現の源泉ともいえる。